Si l’année 2017 avait été quasiment frénétique en termes de colloques, 2018 s’est avéré plus sage, avec seulement deux évènements remarquables : en début d’année, le colloque sur Intelligence artificielle et mission sociale, et en mai celui sur La Grande Transition.

Ce qui m’a permis de poursuivre lectures et réflexions autour de grandes questions : écologie, philosophie-religion, histoire, économie-politique. Mais je n’ai pas pris le temps de résumer ou commenter ces lectures, par ailleurs des plus stimulantes. Aussi je présenterai ici, même succinctement, les textes qui ont accompagné mon année.

Écologie

Où atterrir ?, par Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe, publié en 2017. Dans une plaquette (160 pages) polémique Latour s’élève contre un monde dont l’élection de Trump n’est que le dernier symptôme. Ce qui m’a conduit à lire les 8 conférences qu’il donnait en 2015 et publiait la même année sous le titre Face à Gaïa. Une lecture stimulante mais difficile à résumer… parce que l’auteur déconstruit les conceptions habituelles. « Gaïa n’est pas le Globe, ni une figure globale, mais l’impossibilité de s’en tenir à une figure du Globe ». J’ai apprécié son appel à toutes les formes de leadership qui devront « délimiter le territoire qu’ils sont prêts à défendre ». « Que la religion, en se limitant, apprenne à conspirer avec les sciences et la politique pour redonner un sens à la notion de limite ». Il oppose les Terrestres aux Humains, ouvrant ainsi la porte au partage avec d’autres vivants que les humains.

C’est ce qu’annonce Lionel Maurel, dans « Accueillir les Non-Humains dans les Communs« , qui promet un développement, au cours des semaines à venir, autour de ces questions cruciales : quels droits accorder à la « nature » ? Comment en définir les règles ? Au delà de la question du climat, mais en lien avec elle, la protection des écosystèmes se pose avec acuité dans des espaces qui « n’appartiennent à personne », comme les hautes mers… qui recèlent pourtant des richesses dont dépendront grandement les générations à venir, des humains comme d’autres espèces terrestres. J’ose reprendre ici la citation de Bruno Latour, proposée par Maurel (ou Calimaq, de son nom de plume) en ouverture de son article :

Que serait un homme sans éléphant, sans plante, sans lion, sans céréale, sans océan, sans ozone et sans plancton, un homme seul, beaucoup plus seul encore que Robinson sur son île ? Moins qu’un homme. Certainement pas un homme.

Bruno Latour

Au delà des écrits et des paroles, les gestes posés par des citoyens, dont les pas de

50 000 d’entre eux lors de la marche du 10 novembre, dans le cadre de La Planète s’invite au parlement, sont à retenir. La plupart avaient sans doute signé Le Pacte.

Économie-politique

Avec The Value of Everything : Making and Taking in the Global Economy, Mariana Mazzucato donne une leçon d’économie et met en valeur ce qui a depuis des décennies été sous-évalué pour ne pas dire masqué : les services publics, la valeur et l’importance des investissements publics. De même elle dénonce avec verve l’ampleur démesurée prise par le capital financier… apte à extraire de la valeur créée par les autres.

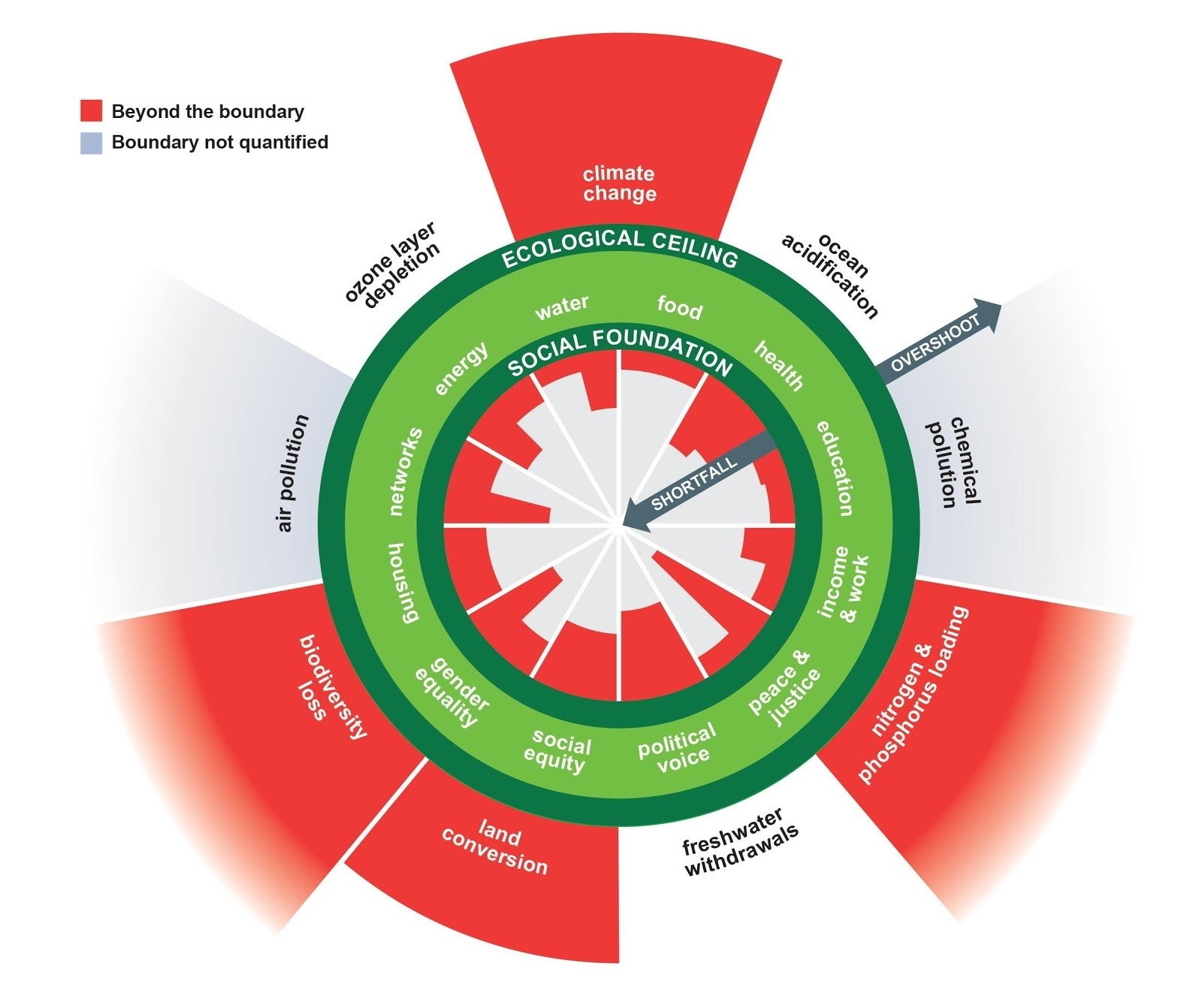

Kate Raworth résume dans le « TEDtalk » ci-haut, en moins de 16 minutes, sa théorie du beigne… Il faut développer des outils de contrôle et planification économiques qui nous permettent de viser l’épanouissement plutôt que la simple et funeste croissance du PIB. Le « donut » de madame Raworth illustre les limites entre lesquelles doit évoluer la société humaine pour à la fois répondre aux besoins essentiels tout en respectant les limites et capacités de restauration de l’environnement. Beaucoup de besoins ne sont pas encore comblés même si les limites de l’environnement sont déjà dépassées sur plusieurs plans. Voir Doughnut Economics (la version française n’est pas arrivée encore ce côté de l’Atlantique).

Finance sociale

La question des finances sociales pourrait se poser de manière très concrète, si on pouvait favoriser l’investissement local, dans des entreprises ayant des impacts sur nos communautés… comme les projets de logement communautaire qui pourraient solliciter les épargnants de leur communauté locale par le biais d’obligations communautaires. Mais les règles de la Société d’habitation du Québec ne sont pas encore arrivées là : elle exige d’être le SEUL propriétaire des édifices construits avec son aide, même si son financement n’est qu’à hauteur de… 50%, au début et va en décroissant à mesure du règlement de l’hypothèque. Autrement dit, l’utilisation de ce mode de financement participatif ne devient possible que pour les organisations capables de développer des projets hors du cadre des programmes (provinciaux) actuels, notamment celles qui sont déjà propriétaires à part entière d’immeubles, d’un capital pouvant servir de garantie dans le cadre de nouveaux projets. Mais même là, la tentation est grande de se tourner d’abord vers les bailleurs institutionnels (fonds de pension, fondations caritatives, fonds de travailleurs…) plutôt que vers la finance participative, même si cette dernière peut offrir un levier d’impact social et d’enracinement local important.

Un tel assouplissement des conditions et capacités de participation financière populaire à des projets sociaux et communautaires pourrait être mieux servi par des règles bancaires plus ouvertes (open banking, voir aussi The Consumer Case for Open Banking). Même si le gouvernement canadien co-préside, pour l’année 2019, le Partenariat international pour un gouvernement ouvert, avec les mots d’ordre pour le prochain sommet (qui aura lieu au pays) : inclusion, participation, impact, il est peu probable qu’une telle question soit à l’ordre du jour. On parle surtout de gouvernement ouvert, de données gouvernementales accessibles… Tout au plus trouve-t-on dans le plan d’action 2018-2020 du gouvernement canadien une intention affirmée d’exiger que les sociétés fédérales (incorporées suivant les lois canadienne) détiennent les informations relatives aux véritables bénéficiaires, ou propriétaires effectifs de l’entreprise. Mais on souligne que le contrôle, l’enregistrement et la surveillance des entreprises privées relève souvent des gouvernements provinciaux et territoriaux. Une Entente en vue de renforcer la transparence de la propriété effective a été signée en décembre 2017 afin d’avancer de concert avec les provinces sur ces questions. Si la concertation est aussi fructueuse que sur les questions du commerce interprovincial ou des règles relatives aux métiers et professions (Why isn’t there one license for all Canadian doctors ?), ce n’est pas demain la veille que la transparence sur les réels propriétaires sera effective. Incidemment, sur la question connexe du blanchiment d’argent par la propriété foncière, la Colombie-Britannique a abandonné la poursuite amorcée contre un revendeur de la côte ouest dont on évalue qu’il a blanchi quelques 250 M$ en une année. Et après cela on se tourne vers les « fraudeurs » de l’assistance sociale…

Histoire

J’ai découvert avec plaisir l’Histoire populaire du Québec en quatre volumes par Jacques Lacoursière. Sans appareil critique ou bibliographique élaboré (de là le « populaire ») les références aux textes officiels et correspondances sont nombreuses tout en n’empêchant pas la fluidité du récit. C’était après avoir apprécié le texte d’un historien patenté, Éric Bédard, qui nous présente des écrits importants du XIXe siècle québécois, dans Survivance, Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français. Véritable leçon d’historiographie en même temps que mémoire historique, Bédard replace les auteurs et textes qu’il nous présente dans leur contexte historique mais aussi dans le cadre théorique qui les définit. « Survivre à l’échec de 1837 », tel est le titre du premier chapitre. Je comprend mieux (ce n’était pas difficile, considérant mon ignorance) les positions de Papineau, de LaFontaine, Cartier, Parent… Bédard nous présente aussi différents points de vue historiques sur la même période. Une leçon d’histoire qui nous plonge dans les débats d’hier mais aussi dans ceux soulevés par les regards d’aujourd’hui sur les événements, les personnes et les motivations d’hier.

Un autre regard sur ce même siècle : Les idéologies québécoises au 19e siècle, un recueil de 6 textes par autant d’auteurs. Un livre mis en ligne sur le site Les classiques des sciences sociales de l’UQAC. La publication date de 1973 mais les textes de Fernand Ouellet, Fernand Dumont, Michel Brunet ou Gilles Bourque et Nicole Frenette témoignent bien de la diversité des regards posés sur la période, la diversité des regards des années ’70.

En terminant le livre de Bédard je suis surpris du peu de place accordée à l’Église, sauf pour le texte de/sur Philippe Aubert de Gaspé, qui fait une place au personnage du curé, mais encore sur un mode un peu cynique. Moi qui était sous l’impression que l’Église catholique et ses oeuvres avaient dominé sans partage jusqu’à la révolution tranquille des années ’60…

Dans son Histoire des communautés religieuses au Québec (2013), Guy Laperrière retrace les conditions d’implantation et les missions de toutes les communautés religieuses qui sont arrivées d’Europe ou ont été créées ici depuis les débuts de la colonie. On y voit Mgr Bourget parcourir la France tous les 5 ans pour convaincre l’une ou l’autre congrégation d’envoyer des leurs afin de consolider une paroisse ou mettre en place un collège. L’impact de la laïcisation rapide des institutions d’enseignement en France de 1901 à 1914 amenant l’émigration de plusieurs religieux… Suivant les recensements de 1931 et 1961 les communautés religieuses du Québec recrutent environ un pour-cent de la population catholique, totalisant en 1961 quelques 59558 religieux et religieuses.

Le panorama de Laperrière couvre la période de sécularisation rapide des institutions d’enseignement et de santé des années 1960-1975 et celle du renouvellement qui suivra Vatican II et qui verra des communautés religieuses réduites en nombre et en influence poursuivre de manières différentes leurs oeuvres : participation à la création des CLSC, soutien aux initiatives communautaires notamment par le Comité de priorités dans les dons issu de la section Québécoise de la Conférence religieuse canadienne.

La période de la révolution tranquille est trop souvent décrite comme une sortie de la Grande noirceur, comme si tout ce qui avait précédé l’accession du parti Libéral du Québec au pouvoir en 1960 était rétrograde. Ma découverte du livre de Michael Gauvreau, Les origines catholiques de la Révolution tranquille, est venue étayer certaines intuitions formulées, entre autres, en 2011 à propos des racines catholiques du mouvement communautaire québécois. Les différents mouvements de la jeunesse catholique, le mouvement de préparation au mariage sont analysés par Gauvreau et mettent en lumière la véritable révolution culturelle qui s’est amorcée dès les années 30 et s’est accélérée après la guerre. Mouvements des jeunes (étudiants et travailleurs), mouvement des femmes ont été animés, soutenus par les structures de l’Action catholique. La révolution tranquille n’est pas née en 1960 mais s’est amorcée bien des décennies plus tôt, notamment autour des valeurs portées par le personnalisme d’Emmanuel Mounier qui se voulait une troisième voie humaniste entre le marxisme et le capitalisme. L’action catholique au sein du mouvement syndical québécois de l’entre deux guerres est aussi analysée par Céline Saint-Pierre dans La première révolution tranquille. Fernand Dumont avait aussi utilisé cette même expression pour sa contribution de 1978 au recueil « Idéologies au Canada français 1930-1939 » : Les années 30. La première révolution tranquille.

Philosophie et religion

La sécularisation comme perte, comme recul mais aussi comme mouvement. Mouvement d’émancipation ? De libération ? Pourquoi ai-je été surpris de découvrir cette dimension subjective, volontaire dans ce que je percevais essentiellement comme un processus historique, une sorte de fatalité, le poids d’une structure institutionnelle qui s’effritait depuis longtemps et qui tout à coup s’effondre ?

Ceux et celles qui ont quitté l’habit religieux, en particulier ces dirigeantEs de communautés, de projets éducatifs, d’oeuvres sociales… ne pouvaient faire autrement que de constater la réduction des entrées et la multiplication des sorties, à la fois conséquence et cause de la transformation / disparition de plusieurs institutions. Ces ex-religieux étaient encore des militants, pour des causes proches des anciennes : égalité, justice, solidarité… Et ceux qui ne sont jamais « entrés en religion » mais qui l’auraient fait quelques années auparavant, ils-elles entraient en politique, en action sociale et communautaire, en action bénévole, sportive, civique…

L’organisation par petits groupes, des cellules responsables de missions, parfois difficiles ou même héroïques. Comme ces trois militants qu’on envoie à l’autre bout du pays pour construire l’organisation politique… ou ces 5 religieuses parties de Montréal pour aller à Vancouver y fonder hôpitaux et écoles. Missions d’évangélisation qui passaient par la construction de services de santé et d’éducation, là où il n’y en avait pas, ou missions de « conscientisation », d’éducation politique, syndicale, féministe, sociale…

Une proximité d’intention (sauver le monde, lutter contre le mal…) et de structure (discipline centralisée, intérêt de l’individu soumis à celui de la collectivité…) qui n’a cessé de me surprendre. Naturellement, quand on regarde les choses d’un autre angle, les uns se disent matérialistes alors que les autres croient en une force immatérielle, spirituelle, qui serait à l’origine du monde, et de l’humanité particulièrement.

Mais même là, les choses ne sont pas si simples. Certains, dont Spinoza, feront coïncider Dieu avec la totalité, l’univers… Voir Le miracle Spinoza, par Frédéric Lenoir. Le même auteur, dans Le Christ philosophe, décrit comment la philosophie de Jésus est « éthique à portée universelle : égale dignité de tous, justice et partage, non-violence, émancipation de l’individu à l’égard du groupe et de la femme à l’égard de l’homme, liberté de choix, séparation du politique et du religieux, fraternité humaine. » Une philosophie qui s’est vue grandement obscurcie lorsque le christianisme est devenu la religion officielle, au IVe siècle. Des valeurs auxquelles sont retournés les penseurs du siècle des Lumières pour s’opposer à l’emprise de l’appareil religieux. La vigueur et la franchise avec lesquelles Lenoir décrit la cruauté avec laquelle l’Église s’est imposée, tant au IVe siècle, en devenant religion du pouvoir, que pendant les croisades, les guerres de religions, les entreprises de colonisation ou la Sainte Inquisition (qui dura cinq siècles !), cette description n’a rien à envier à celle de Catherine Nixey, qui se concentre pour sa part sur la fin de l’empire romain avec The Darkening Age, the Christian Destruction of the Classical World (2018).

Je ne trouve pas de meilleure façon de résumer ce qui me travaille, en tant que non-croyant, que cet extrait d’un article de Nancy Huston :

Ma génération (je suis née dans les années 50) est très spéciale à cet égard: à peu près tous nos parents étaient croyants et pratiquants, à peu près aucun de nos enfants ne l’est. C’est chez nous, en nous, que ça bascule. C’est énorme! Et pourtant, nous n’en parlons jamais. Comment s’est passé dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, le désenchantement du monde? Quels en sont les avantages […] et les inconvénients? Nous avons tellement déblatéré contre la religion, son contrôle du corps et de la sexualité, sa façon de plonger les gens dans la passivité, de les distraire de leurs vrais problèmes en faisant miroiter un paradis illusoire, nous avons si prestement remplacé les croyances religieuses par les certitudes scientifiques et politiques que nous oublions, souvent, les aspects plus positifs de la religion, pour lesquels nous n’avons trouvé aucun substitut. […] Nous manquent […] la possibilité de s’extraire du quotidien pour renouveler nos forces; le sentiment d’un espace-temps à part, non utilitaire et non économique; le bonheur important de se sentir appartenir à quelque chose.

citée par Gregory Baum dans Vérité et pertinence :

Appartenir à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui vous porte à mettre un genou par terre pour se recueillir, humblement, devant l’immensité. Un monde dont nous découvrons à peine la beauté et la complexité. Dans quelques décennies, lorsque nous saurons mieux lire ce que nous commençons seulement à déchiffrer, à savoir les livres de la grande bibliothèque de la vie que sont les codes génétiques, nous regretterons amèrement toutes ces espèces disparues à cause de notre avidité et notre indifférence.

Quelques notes d’espoir, malgré tout ? La diversité des engagements pour du changement, en particulier chez les jeunes, mais aussi chez les retraités : ils étaient nombreux, les cheveux gris, lors des manifestations récentes pour l’environnement. L’élection de 10 députés de Québec Solidaire me semble un signe manifeste de ce désir de changement. Bon, le désir de « diminuer la bureaucratie » et de « payer moins de taxes » s’est avéré plus populaire, au Québec comme en Ontario.

Peut-être devrions-nous remplacer les spots publicitaires de l’industrie automobile par des capsules d’information sur les comportements à changer, les alternatives à promouvoir… Et c’est l’industrie automobile qui devrait les payer !!

Bonne année 2019. De la santé, de la joie, de la solidarité et de l’action !

Articles suggérés :

Qu'en pensez vous ?