Réécrire les règles de l’entreprise et créer de la richesse publique pour une économie post-crise plus juste et plus forte.

Traduction de Commoning the Company, Common-Wealth (2020.04)

Résumé

Crise sanitaire publique dévastatrice, la Covid-19 a également déclenché une crise profonde dans le monde de l’entreprise, des grandes multinationales aux petites entreprises qui sont le moteur des économies locales. Les répercussions économiques sans précédent du virus ont mis en évidence les inefficacités et les injustices inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, des limites qui remontent à plusieurs décennies. Notre réponse à cette crise ne peut ignorer ces limites lorsque nous sortirons de cette période d’hibernation économique. Elle doit au contraire repenser l’entreprise afin qu’elle soit démocratique, résiliente et durable par nature, et reconstruire une nouvelle économie centrée sur la satisfaction des besoins de la société et de l’environnement.

Depuis les années 1970, l’entreprise est passée d’une institution axée sur la production, même si elle restait marquée par la hiérarchie et les injustices, à un moteur d’extraction croissante de richesses et de financiarisation, canalisant les liquidités vers les actionnaires et les dirigeants sous forme de dividendes, de rachats d’actions et de rémunérations en actions. Cette évolution a été favorisée par des changements majeurs dans les structures juridiques, managériales et de propriété des entreprises, une part croissante des bénéfices étant redirigée vers les investisseurs et les dirigeants plutôt que vers les travailleurs ou réinvestie. L’actionnariat s’est concentré et la dette des entreprises a explosé, la dette des sociétés cotées au Royaume-Uni atteignant des niveaux records en 2018 ;[1] les fusions et acquisitions ont créé des oligopoles dominants dans des secteurs clés ; le pouvoir managérial s’est accru ; et la main-d’œuvre a été soumise à une pression incessante sur les salaires, l’autonomie et la sécurité afin de stimuler les profits à court terme.

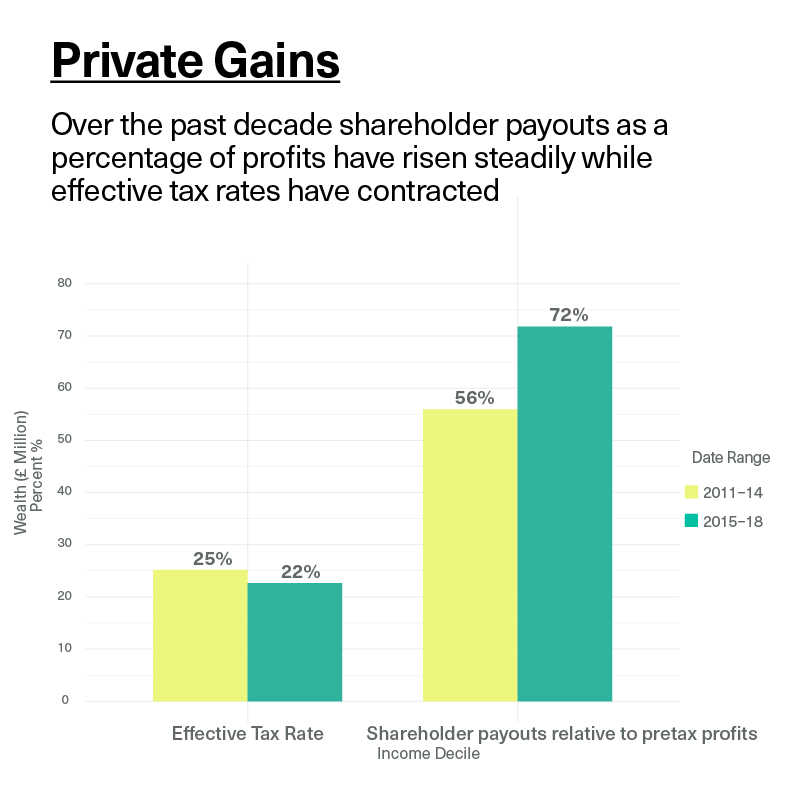

Les bénéfices des entreprises ont à leur tour été redirigés vers les actionnaires sous forme d’augmentation des dividendes et de rachats d’actions, plutôt que réinvestis dans la capacité productive de l’entreprise ou dans l’augmentation des salaires réels, les liquidités des entreprises passant d’une utilisation productive à une utilisation financiarisée. Entre 2011 et 2018, les 100 plus grandes entreprises non financières domiciliées au Royaume-Uni ont versé plus de 400 milliards de livres sterling en dividendes, soit l’équivalent de 68 % de leurs bénéfices nets sur cette période, et 61 milliards de livres sterling supplémentaires en rachats d’actions.[2] Rien qu’en 2019, les dividendes versés par les entreprises cotées au FTSE 100, un groupe légèrement différent comprenant des entreprises financières et des sociétés non domiciliées, ont atteint le chiffre record de 110,5 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à 2018 et plus du double des 54 milliards versés en 2009.[3] Et la rémunération des dirigeants est devenue totalement disproportionnée par rapport aux performances. D’après les derniers rapports, un peu plus de 700 dirigeants de 86 des 100 plus grandes entreprises non financières du Royaume-Uni détenaient collectivement 6 milliards de livres sterling en actions de leurs sociétés respectives, soit près de 8,5 millions de livres sterling par directeur.

Les travailleurs, les entreprises elles-mêmes et le public sont les grands perdants. Le comportement des entreprises a laissé notre économie mal préparée à la crise, moins résiliente dans son ensemble et caractérisée par une concentration intense des revenus, de la richesse et du pouvoir, laissant de nombreuses personnes dans une situation de grande vulnérabilité. De plus, en l’absence d’intervention, la crise risque d’entraîner une consolidation accrue de la propriété, les entreprises en difficulté étant rachetées à bas prix par de grandes sociétés et des fonds d’investissement privés, ce qui accélérera la concentration de la richesse et du pouvoir.

Cette situation n’est pas inévitable. L’entreprise est une entité dotée d’une personnalité juridique distincte, à laquelle la loi confère des privilèges extraordinaires pour organiser la production. Il ne s’agit pas d’une institution fixe et « naturelle », mais plutôt d’une construction politique et juridique. Les droits de coordination économique au sein de l’entreprise sont actuellement attribués exclusivement au capital par le biais de la propriété ; le travail est exclu de la gouvernance de l’entreprise. Pourtant, ces droits et pouvoirs sont accordés publiquement, définis légalement et reprogrammables ; l’entreprise n’est pas un espace de contrats privés et de propriété dont les actions doivent être protégées de toute intervention démocratique, mais plutôt un espace soutenu et rendu possible par le pouvoir public. La crise, comme tant d’autres avant elle, a mis en évidence cette codépendance et l’indissociabilité de l’économique et du politique. Si l’entreprise est le partenariat public-privé originel et vital, longtemps capturé par les intérêts des actionnaires élitistes et le pouvoir managérial, nous pouvons encore la transformer d’une institution d’extraction en une entité générative : utile et démocratiquement gouvernée, où toutes les parties prenantes ont un intérêt et une voix dans la richesse que nous créons en commun.

Notes: Aggregate data for the 100 largest non-financial companies domiciled in the UK.

Recommandations

1 Les plans de sauvetage des entreprises doivent être subordonnés à la condition qu’elles œuvrent pour le bien public

- Garantir la sécurité de l’emploi pour tous les travailleurs des entreprises renflouées pendant la crise.

- L’argent doit être échangé contre des actions afin de créer une participation stratégique du secteur public et d’accroître la richesse publique après la crise, tout en veillant à ce que les actionnaires supportent leur part des coûts.

- Lutter contre l’extraction de valeur en interdisant les dividendes et les rachats d’actions pendant la crise.

- Rendre les salaires équitables au sommet et à la base, y compris en fixant des ratios salariaux maximaux.

- Garantir la justice fiscale en exigeant que les entreprises renflouées obtiennent le label « Fair Tax Mark ».

2 Créer une holding publique pour garantir un paysage entrepreneurial pluraliste

- Une holding publique devrait être créée afin d’acheter les PME viables qui sont actuellement en grande difficulté et qui, sans cela, feraient faillite ou seraient rachetées par des fonds d’investissement privés. Elle les mettrait en sommeil pendant la période de ralentissement économique, avant de les relancer lorsque l’économie redémarrera.

3 Créer un fonds de richesse sociale pour élargir la propriété et améliorer les résultats

- Le Royaume-Uni devrait créer un fonds de richesse sociale via l’acquisition, financée par la dette publique, d’un large éventail d’actifs, notamment des actions et des obligations, au nom de la population. Profitant du faible coût de l’emprunt public et de l’effondrement des cours boursiers, ce fonds permettrait d’accroître la richesse publique, de démocratiser le capital à grande échelle et de fournir un levier stratégique à long terme pour améliorer le comportement des entreprises.

4 Réécrire les règles pour démocratiser l’entreprise

- Afin de redéfinir l’objectif des entreprises et mettre fin à la primauté des actionnaires, l’article 172 de la loi sur les sociétés de 2006 devrait être modifié afin que la promotion de la réussite à long terme d’une entreprise au profit de ses principales parties prenantes, y compris ses employés, devienne la principale obligation de ses dirigeants, et non la maximisation des intérêts des actionnaires.

- Pour démocratiser la gouvernance d’entreprise, 45 % des membres du conseil d’administration d’une entreprise devraient être élus par les salariés, 45 % par les actionnaires et le reste représentant les intérêts sociaux et environnementaux.

- Pour rééquilibrer le pouvoir au travail, la négociation collective sectorielle devrait être inscrite dans la loi et tous les travailleurs, quelle que soit leur classification, devraient bénéficier de droits dès leur premier jour de travail.

- Afin d’étendre le droit économique aux travailleurs, ces derniers, en tant que collectif, devraient avoir droit à au moins 25 % des droits de vote dans leur entreprise et avoir le droit d’être enregistrés comme membres de leur entreprise.

- Afin de permettre aux travailleurs de participer aux bénéfices qu’ils contribuent à créer, il convient d’introduire, comme en France, un système obligatoire de participation aux bénéfices pour les travailleurs des entreprises de plus de 50 salariés.

- Afin de démocratiser les marchés financiers, il convient d’instaurer la codécision dans les fonds d’investissement et les fonds de pension, en interdisant aux gestionnaires d’actifs de voter sans instruction.

5 Renforcer la résilience face aux crises futures en intégrant des objectifs ambitieux de zéro émission nette dans la conception de l’entreprise

- Afin de garantir que les entreprises poursuivent des objectifs ambitieux en matière de zéro émission nette,une nouvelle obligation devrait être introduite, exigeant des dirigeants d’entreprise qu’ils alignent les plans stratégiques et d’investissement de leur entreprise sur une trajectoire de 1,5 degré afin d’intégrer la durabilité.

Toutes les crises bouleversent et remodèlent l’ordre des choses ; la direction qu’elles prennent et les intérêts qu’elles servent dépendent de la politique et de l’équilibre des pouvoirs au sein de la société. Le défi immédiat consiste à augmenter rapidement les capacités de soins de santé tout en prenant des mesures pour garantir que les ménages et les entreprises puissent rester en hibernation économique en toute sécurité aussi longtemps que la crise sanitaire l’exige. Mais il est essentiel de préparer simultanément un programme de reconstruction ambitieux pour l’après-crise, qui permette de bâtir une nouvelle économie propice à l’épanouissement humain, plutôt que de simplement raviver les inégalités et les insécurités de l’ancien système. La transformation et la démocratisation de l’entreprise doivent être au cœur de cette démarche.