Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie I

Traduction de Why Did the Rich Pull Away from the Rest? Paul Krugman, Understanding Inequality: Part I – 2025.07.07

Voici la première partie de la série « Comprendre les inégalités » de Paul Krugman, chercheur senior au Stone Center, publiée initialement dans sa lettre d’information Substack.

Par Paul Krugman

Entre la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, les écarts de revenus aux États-Unis étaient relativement faibles. Certaines personnes étaient riches et beaucoup étaient pauvres, mais dans l’ensemble, les inégalités entre les Américains en termes de richesse, de revenus et de statut social étaient suffisamment faibles pour que le pays ait un sentiment de prospérité partagée. La situation est très différente aujourd’hui, la société américaine étant en proie à des inégalités extrêmes, à la fragmentation économique et à la lutte des classes.

Que s’est-il passé ? Les données économiques montrent un élargissement considérable des disparités de revenus et de richesse à partir des années 1980, qui a fini par saper la répartition relativement égale des revenus que nous connaissions entre les années 1940 et 1970. De plus, les disparités croissantes en matière de revenus ont entraîné des disparités croissantes en matière d’influence politique et la réémergence de ce qui ressemble de plus en plus à un système de classes oppressif.

Le billet d’aujourd’hui est donc le premier d’une série consacrée à la montée des inégalités aux États-Unis et à ses conséquences. Je pense qu’il faudrait un billet entier pour discuter de ce qui me semble être le facteur le plus important dans l’augmentation des inégalités, à savoir le glissement du pouvoir politique et du pouvoir de négociation au détriment des travailleurs.

J’aborderai quatre questions :

- Quatre faits sur les inégalités que tout article devrait expliquer

- Le rôle de la mondialisation

- La technologie est-elle responsable ?

- Le rôle du pouvoir

Quatre faits sur les inégalités

Les familles appartenant au 95e centile, c’est-à-dire plus riches que 95 % de leurs compatriotes, se considèrent probablement comme aisées, mais pas riches. En 1950, elles gagnaient 2,43 fois plus que la famille médiane, c’est-à-dire la famille se situant exactement au milieu de la distribution des revenus. En 1980, ce ratio était de 2,62, soit peu de changement en 30 ans. Mais en 2023, les familles du 95e centile gagnaient 3,54 fois plus que la famille médiane. En d’autres termes, en 2023, les Américains aisés avaient pris le large par rapport à ceux qui se trouvaient en dessous d’eux dans la distribution des revenus.

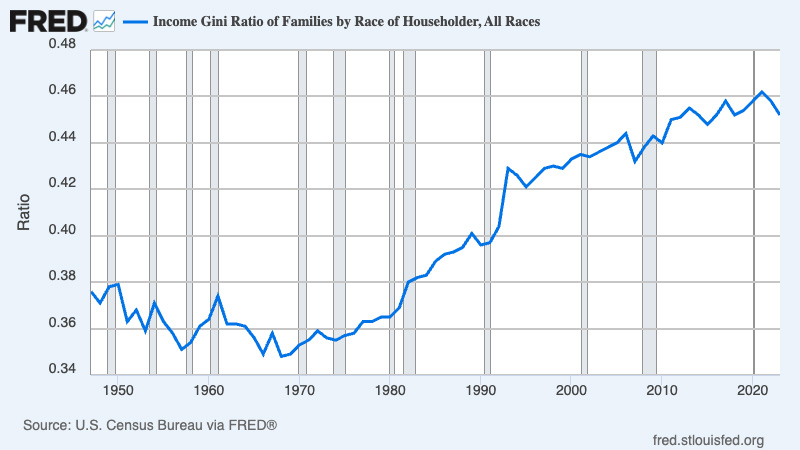

Il existe plusieurs façons de mesurer les inégalités. Je préfère les ratios simples comme ceux ci-dessus, mais d’autres économistes préfèrent des mesures plus complexes comme le coefficient de Gini. Je ne vais pas essayer d’expliquer comment fonctionne ce coefficient, mais voici à quoi il ressemble au fil du temps :

Quelle que soit la mesure utilisée pour quantifier les inégalités, elles racontent toutes la même histoire :

Fait n° 1 sur les inégalités : les inégalités étaient relativement faibles et stables entre les années 1940 et 1980 environ, mais elles ont considérablement augmenté depuis lors.

Lorsque l’augmentation des inégalités aux États-Unis est devenue évidente, de nombreux observateurs ont tenté de nier cette réalité. Oui, leur motivation était principalement politique. J’ai publié un article intitulé « The rich, the right, and the facts » (Les riches, la droite et les faits) qui démystifiait diverses formes de déni des inégalités, et ce, en 1992. On pourrait penser que les arguments les plus manifestement faux auraient disparu depuis lors. Mais les mauvais arguments en matière d’économie des inégalités ne disparaissent jamais : au mieux, ils restent en sommeil pendant quelques années avant de réapparaître.

En fait, il y a eu une rupture nette de la tendance vers 1980. Les inégalités, qui étaient stables depuis des décennies, ont soudainement commencé à augmenter rapidement.

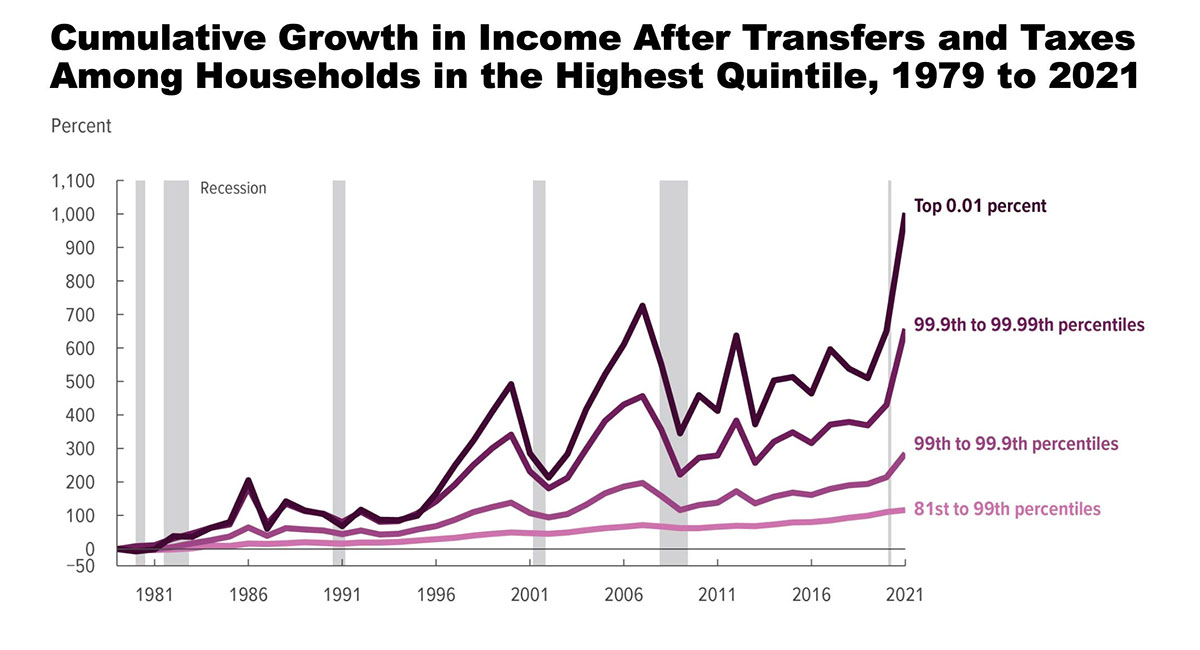

Il est important de noter qu’il ne s’agissait pas seulement d’un écart entre le quintile supérieur (les 20 % les plus riches de la population) et les 80 % restants. Nous avons également constaté une augmentation radicale des inégalités au sein des 20 % les plus riches. En d’autres termes, les riches s’éloignaient des simples nantis, et les ultra-riches s’éloignaient des simples riches. Voici un graphique saisissant du Congressional Budget Office :

Ce graphique montre qu’au sein du 1 % le plus riche de la population américaine, le dixième de ce 1 % s’éloigne du reste du 1 %, et le centième de ce 1 % s’éloigne du reste du dixième de ce 1 %. Autrement dit, même au sein du 1 % le plus riche, les inégalités ont explosé.

Cela nous amène à notre deuxième fait :

Fait n° 2 sur les inégalités : plus on monte dans l’échelle des revenus, plus les gains sont importants, avec des gains énormes au sommet.

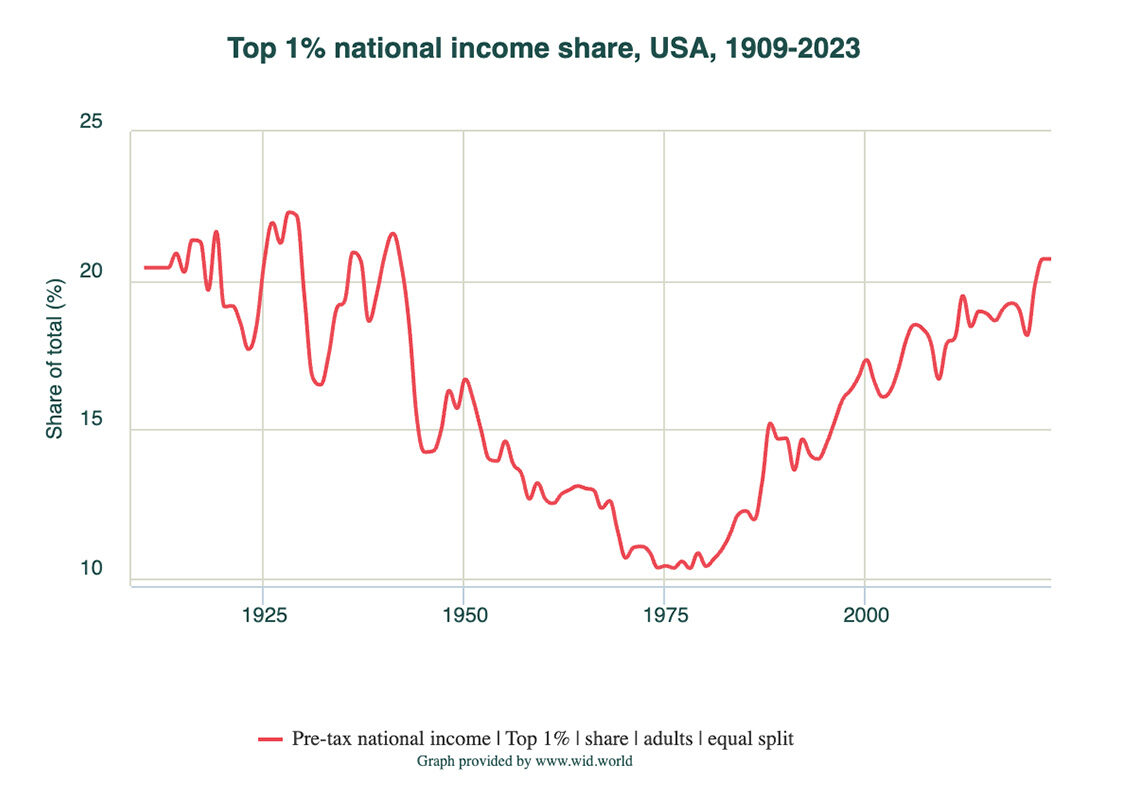

J’ai dit que la répartition des revenus aux États-Unis était relativement stable entre les années 1940 et 1980 environ. Mais elle n’a pas toujours été stable. On qualifie souvent la période dans laquelle nous vivons de « nouvel âge d’or », en référence à une époque antérieure marquée par des inégalités extrêmes en matière de revenus et de richesse. À des fins de comparaison, pouvons-nous documenter statistiquement cette époque antérieure ?

Une grande partie de ce que nous savons sur les inégalités modernes provient d’enquêtes qui n’ont commencé qu’à partir des années 1940. Nous disposons toutefois d’autres sources de données, notamment sur les personnes à revenus élevés qui ont commencé à payer des impôts sur le revenu aux États-Unis après 1913 et au Royaume-Uni bien avant. Ces données peuvent être utilisées pour estimer la part des revenus allant aux groupes les plus riches au cours du siècle dernier ou plus, comme le montre ce graphique de la Base de données sur les inégalités mondiales, qui estime la part du revenu total allant au 1 % le plus riche entre 1909 et 2023 :

Ce graphique et des estimations similaires montrent systématiquement une forte inégalité au début du XXe siècle, une inégalité beaucoup plus faible pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, puis un retour à une sorte de deuxième âge d’or. Voici donc notre troisième fait :

Fait n° 3 sur les inégalités : les inégalités aux États-Unis ont suivi une courbe en U au fil du temps : elles ont commencé à un niveau élevé, puis ont baissé, avant de remonter à un niveau élevé.

Enfin, le graphique ci-dessus montre que les inégalités n’ont pas diminué de manière régulière au cours de la première moitié du XXe siècle. Elles ont au contraire baissé rapidement, avant de chuter brutalement entre la fin des années 1930 et la fin des années 1940. Cette tendance se retrouve dans d’autres sources, il ne s’agit donc pas d’une anomalie liée aux données utilisées.

Dans un article célèbre, les économistes Claudia Goldin et Robert Margo, s’appuyant sur des données salariales détaillées issues du recensement, ont identifié ce phénomène, qu’ils ont appelé la « Grande Compression », et ont montré qu’il s’était produit entre 1940 et 1950. Ils se sont concentrés sur le ratio 90-10, c’est-à-dire le rapport entre les salaires du 90e centile et ceux du 10e centile, qui a évolué comme suit au fil du temps :

Ils ont montré que le ratio 90-10 (et d’autres mesures de l’inégalité salariale) a soudainement diminué dans les années 1940, puis est resté faible pendant plusieurs décennies avant de s’élargir à nouveau. Cela correspond à ce que nous observons dans les données sur la part des revenus allant au 1 % le plus riche. La répartition relativement égale des revenus dans l’Amérique d’après-guerre n’a pas évolué progressivement. Elle est apparue assez soudainement, à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale, et n’a disparu que plusieurs décennies après la fin de la guerre. Voici donc notre quatrième et dernier fait :

Fait n° 4 sur les inégalités : La période de relative faible inégalité a commencé soudainement, mais a persisté pendant des décennies.

Quelle que soit la théorie utilisée pour expliquer la montée des inégalités, elle doit donc être cohérente avec ces quatre faits.

Était-ce la mondialisation ?

Le commerce international a connu une croissance rapide et a changé de nature à partir des années 1970. Jusqu’alors, dans la mesure où les États-Unis importaient des produits manufacturés, ils le faisaient principalement auprès d’autres pays à hauts salaires. Ce que nous achetions aux pays plus pauvres, que nous appelons aujourd’hui les marchés émergents, était principalement des minerais comme le pétrole et des produits agricoles comme le café et les bananes. Dans les années 70, cependant, un nombre croissant de marchés émergents ont commencé à exporter des produits manufacturés à forte intensité de main-d’œuvre, comme les vêtements. De plus, la baisse des coûts de transport, due en grande partie à la conteneurisation, a permis de diviser la production de biens tels que les automobiles et les ordinateurs en plusieurs étapes et de délocaliser les parties du processus à forte intensité de main-d’œuvre vers des pays à bas salaires comme la Chine ou le Vietnam.

Selon la théorie standard du commerce international, l’importation de biens fabriqués par des ouvriers et l’exportation de biens dont la production nécessite de nombreux travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur réduisent la demande de main-d’œuvre peu qualifiée tout en augmentant la demande de main-d’œuvre plus qualifiée, ce qui accroît les inégalités salariales. Il ne fait aucun doute que cela s’est produit. La question est plutôt de savoir dans quelle mesure cela a contribué à l’augmentation des inégalités.

Trois raisons principales permettent de penser que le rôle de la mondialisation a été limité. La première, que j’ai partiellement documentée il y a quelques semaines, est que les chiffres ne sont tout simplement pas assez importants. Je pourrais m’étendre longuement sur ce sujet, comme je l’ai fait (avec de nombreux autres chercheurs) dans plusieurs articles publiés dans les années 1990. Mais cela dépasserait probablement le cadre de cet article. En substance, les chiffres montrent que la mondialisation n’a pas été le principal moteur des inégalités.

Une deuxième raison de douter de l’affirmation selon laquelle la mondialisation a favorisé les inégalités est que la mondialisation creuse les inégalités en augmentant l’écart salarial entre les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs moins qualifiés. Mais si l’augmentation de l’écart salarial lié au niveau d’éducation explique en partie la hausse des inégalités dans les années 1980 et 1990, cet écart a cessé de se creuser après 2000, alors que les inégalités ont continué d’augmenter, ce qui contredit l’idée selon laquelle la mondialisation est le principal facteur d’inégalité. Voici un graphique utile de l’Economic Policy Institute :

Il y avait donc autre chose.

Enfin, la mondialisation ne peut expliquer l’énorme augmentation des inégalités parmi les travailleurs hautement qualifiés. Regardez à nouveau le graphique du CBO sur la croissance des revenus des 20 % les plus riches et constatez la croissance spectaculaire des revenus des 0,01 % les plus riches, c’est-à-dire les 0,01 % les plus riches. Ou pensez-y de cette façon : les enseignants du secondaire et les PDG ont des niveaux d’éducation similaires, mais n’ont pas exactement connu les mêmes trajectoires de revenus.

Ainsi, si la mondialisation a certainement joué un rôle dans l’augmentation des inégalités, elle ne peut pas en être la cause principale.

Une évolution technologique biaisée

Les ordinateurs personnels ont fait leur apparition sur les bureaux au début des années 1980. Je me souviens encore de mon premier PC, qui n’avait pas de carte graphique et affichait du texte dans toutes les couleurs souhaitées, à condition qu’elles soient vertes, et à quel point cela semblait incroyable à l’époque. L’introduction des micro-ordinateurs correspond à peu près au moment où les inégalités ont commencé à augmenter aux États-Unis.

Dans les années 1990, de nombreux économistes, conscients que les chiffres ne collaient pas avec une explication de la montée des inégalités fondée sur la mondialisation, ont avancé que la technologie était plutôt en cause. Plus précisément, ils suggéraient que le « changement technologique favorisant les compétences », c’est-à-dire les technologies qui réduisaient la demande de travailleurs peu qualifiés tout en augmentant la demande de travailleurs hautement qualifiés, était le principal responsable. Cette théorie était si répandue que les spécialistes du domaine utilisaient l’acronyme SBTC, en supposant que tout le monde savait de quoi il s’agissait.

En 2008, Claudia Goldin et Lawrence Katz ont publié un livre intitulé « The race between education and technology » (La course entre l’éducation et la technologie), qui plaçait le SBTC au cœur de leur argumentation. Oui, il s’agit bien de la même Claudia Goldin qui a contribué à la découverte de la Grande Compression et qui a ensuite remporté un Nobel bien mérité pour ses nombreuses contributions à l’économie du travail. Et Katz est également l’un de nos plus grands économistes du travail.

Pourtant, en 2002, David Card, un autre futur prix Nobel, et John DiNardo ont publié une critique du SBTC qui était, pour un article universitaire, remarquablement directe :

Notre principale conclusion est que, contrairement à l’impression donnée par la plupart des publications récentes, l’hypothèse SBTC ne suffit pas à expliquer à elle seule l’évolution de la structure salariale aux États-Unis dans les années 1980 et 1990. En effet, nous trouvons des énigmes et des problèmes pour cette théorie dans presque toutes les dimensions de la structure salariale… nous soutenons que l’hypothèse SBTC n’est pas particulièrement utile en soi pour organiser ou comprendre les changements dans la structure des salaires qui se sont produits sur le marché du travail américain.

Au risque de simplifier à l’extrême leur discussion détaillée, je dirais qu’ils ont identifié plus ou moins les mêmes problèmes avec la SBTC que ceux que j’ai mentionnés pour les tentatives d’expliquer les inégalités par la mondialisation. Les ordinateurs ne peuvent pas expliquer pourquoi les inégalités ont continué à augmenter alors que la prime salariale liée à l’éducation a stagné, ni pourquoi les 0,01 % les plus riches se démarquent du reste de la population.

Je voudrais mentionner une histoire très différente concernant la technologie et les inégalités : l’hypothèse des « superstars » de Sherwin Rosen. Rosen a soutenu que les technologies modernes, en particulier les technologies de communication, ont élargi la portée des personnes talentueuses dans divers domaines. Rosen pensait initialement aux comédiens, dont le public était auparavant limité au nombre de personnes pouvant entrer dans une salle de spectacle, mais qui ont finalement pu toucher un public énorme à la télévision. Il suggérait que ce changement avait accru les inégalités parmi les talents : les comédiens les plus drôles faisaient rire des millions de personnes devant leur télévision, tandis que ceux qui étaient un peu moins drôles continuaient à se produire dans des salles de spectacle de seconde zone.

Il existe en fait certaines preuves de cette hypothèse, qui ne s’applique pas nécessairement aux artistes. Par exemple, les télécommunications modernes permettent-elles à des avocats vedettes d’être les avocats principaux dans plusieurs affaires ?

Je suis personnellement fasciné par l’hypothèse des superstars, en partie parce que j’en vois certains signes dans le monde universitaire. Mais je pense que l’approfondir m’éloignerait trop du sujet de cet article. J’y reviendrai une autre fois.

Le pouvoir

J’ai soutenu que ni la mondialisation ni les changements technologiques favorisant les compétences ne constituent des explications adéquates de l’énorme augmentation des inégalités de revenus qui a eu lieu depuis 1980. Mais alors, quelle est l’explication ?

Ma réponse préférée se concentre en grande partie sur le pouvoir. J’entends par là en partie le pouvoir politique explicite. Il y a clairement eu un tournant en matière d’inégalités vers 1980. Que s’est-il passé à cette époque ? Comme indiqué ci-dessus, cette date correspond à peu près à l’essor de la mondialisation de l’industrie manufacturière moderne. Elle correspond également à l’essor des micro-ordinateurs. Mais elle correspond aussi à autre chose : l’élection de Ronald Reagan et un glissement général vers la droite de la politique américaine.

Qu’en est-il de la grande avancée vers la réduction des inégalités – la Grande Compression – dans les années 1940 ? Le New Deal de FDR contrôlait alors le gouvernement, et ce depuis 1933. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a donné au New Deal un pouvoir considérablement accru pour remodeler l’économie.

Quoi qu’il en soit, le pouvoir ne se limite pas au contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. Il concerne également les institutions et les normes sociales qui peuvent améliorer la position des travailleurs dans les négociations avec les employeurs et limiter les possibilités pour les membres de l’élite de s’enrichir par des transactions intéressées.

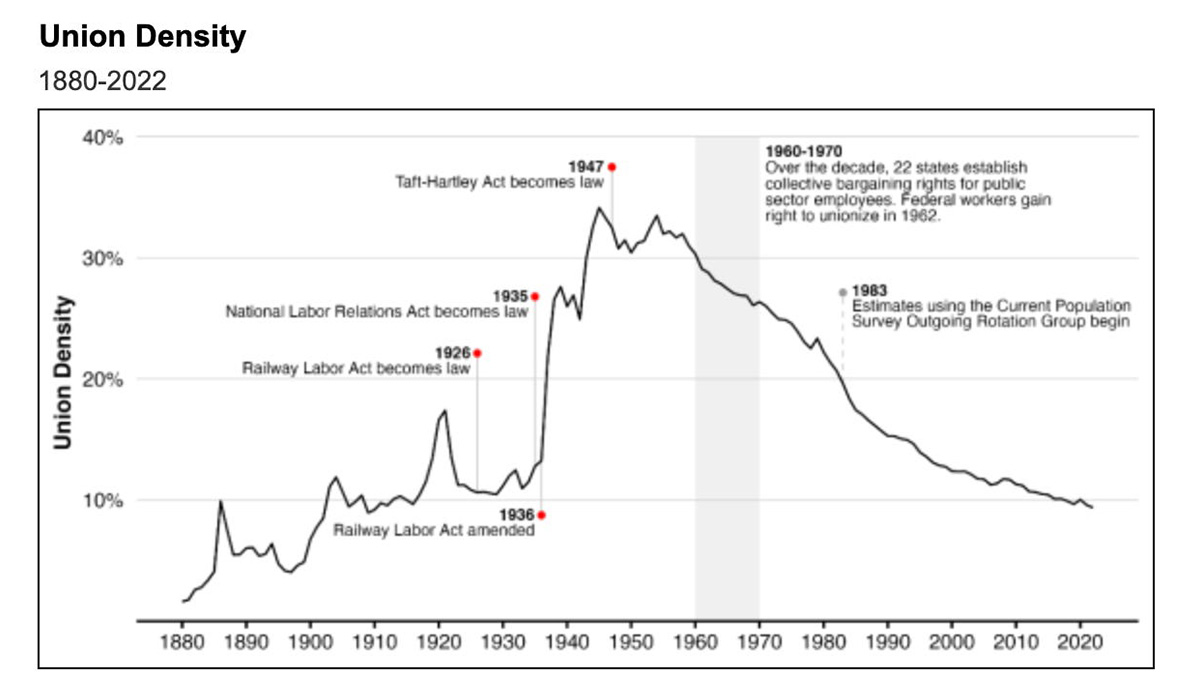

Voici un graphique qui donne un aperçu de certains des arguments que je présenterai la semaine prochaine. Il montre la densité syndicale, c’est-à-dire le pourcentage de travailleurs syndiqués, au fil du temps :

Source : Congressional Research Service

La corrélation avec la Grande Dépression et l’augmentation des inégalités après 1980 est évidente.

Cependant, expliquer comment le pouvoir peut expliquer la baisse et la hausse des inégalités prendra beaucoup de temps et d’espace. Il en va de même pour les problèmes liés à cet argument, car il présente également quelques points faibles.

À suivre donc.

La série d’articles (en traduction.):

- Comprendre l’inégalité – 7e partie – les cryptos

- Richesse et pouvoir. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie VI

- La financiarisation prédatrice. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie V

- Les oligarques et la montée des méga-fortunes. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie IV

- Une diversion à la Trump. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie III

- L’importance du pouvoir des travailleurs. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie II

- Pourquoi les riches se sont-ils éloignés du reste de la population ? Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie I

- Newsletter Substack de Paul Krugman