Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie III

Traduction de A Trumpian Diversion. Paul Krugman, Understanding Inequality: Part III

21 juillet 2025

Voici la troisième partie de la série « Comprendre les inégalités » de Paul Krugman, chercheur senior au Stone Center, initialement publiée dans sa lettre d’information Substack.

Par Paul Krugman

La semaine dernière, j’ai promis que l’article de cette semaine dans ma série d’articles sur les inégalités porterait sur la montée en flèche des fortunes colossales depuis 2000. Je vais rompre cette promesse et reporter cet article, et ce pour deux raisons. Premièrement, je suis encore en train de faire des recherches : les inégalités de richesse extrêmes ne sont pas un sujet sur lequel j’ai travaillé personnellement, j’ai donc besoin de lire beaucoup et de m’entretenir avec des spécialistes avant de me prononcer.

Mais ensuite, j’ai un sujet plus actuel à aborder. La semaine dernière, le GC CUNY Stone Center on Socio-Economic Inequality, mon centre de recherche, a organisé son atelier annuel sur les inégalités en chiffres. Il s’agissait principalement de présentations de recherches par de jeunes chercheurs, mais en tant que vieux professeur émérite, on m’a demandé de donner une conférence relativement peu technique sur des sujets qui me préoccupent actuellement.

J’ai donc parlé de l’impact que les récentes modifications tarifaires pourraient avoir sur les inégalités. J’avais quelques idées nouvelles à partager, et les gens ont semblé intéressés. C’était également la semaine où le CBO a publié ses estimations des effets du One Big Beautiful Bill Act (oui, c’est vraiment son nom officiel, je sais, c’est embarrassant) sur la répartition des revenus. Il m’a donc semblé utile de rédiger un article pour développer les points que j’ai soulevés.

Spoilers : en principe, les droits de douane peuvent soit augmenter, soit réduire les inégalités de revenus. Dans les circonstances actuelles, je pense qu’ils n’auront probablement pas beaucoup d’effet sur la répartition des revenus du marché (salaires, profits, etc.). Les droits de douane sont toutefois des taxes régressives et, à ce titre, ils augmentent les inégalités.

J’aborderai les points suivants :

- Droits de douane et inégalités : ce qu’en disent les modèles économiques

- Les droits de douane peuvent-ils inverser les effets de la mondialisation sur les inégalités ?

- Les droits de douane peuvent-ils inverser le « choc chinois » ?

- Les droits de douane en tant que politique fiscale régressive

Droits de douane et inégalités : théorie

Les droits de douane imposés par Donald Trump depuis son entrée en fonction sont les plus élevés depuis 1934, date à laquelle FDR a adopté la loi sur les accords commerciaux réciproques. Cette législation américaine a ensuite servi de base à un accord international, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947. Il en est résulté un système dans lequel les pays négociaient des réductions tarifaires mutuelles, et les nouveaux tarifs, plus bas, étaient « consolidés », c’est-à-dire que les pays ne pouvaient pas relever leurs tarifs, sauf dans un nombre limité de circonstances.

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, cela signifie que presque toutes les mesures prises par Trump en matière de commerce constituent une violation flagrante des accords passés par les États-Unis. Mais c’est un autre sujet.

Bien que l’on voie souvent dans les médias que Trump a fait marche arrière sur les droits de douane, cela ne se reflète pas dans le taux moyen des droits de douane, qui reste légèrement inférieur à ce qu’il était au lendemain de la tristement célèbre loi Smoot-Hawley de 1930 :

De plus, la loi Smoot-Hawley a été adoptée après des générations de droits de douane élevés. Les droits de douane de Trump représentent une hausse soudaine par rapport aux droits de douane assez bas qui étaient en vigueur il y a quelques mois seulement. En outre, les importations en pourcentage du PIB sont environ trois fois plus élevées qu’en 1930. Les droits de douane de Trump constituent donc de loin le plus grand choc commercial de l’histoire des États-Unis.

Un choc aussi important ne peut manquer d’avoir des effets significatifs sur la répartition des revenus. Que dit l’analyse économique en général sur ces effets ?

Il est clair que les droits de douane peuvent profiter à certaines industries protégées de la concurrence des importations. Si vous possédez une usine de fabrication d’ornements de jardin, vos bénéfices augmenteront si de nouveaux droits de douane sont imposés sur les importations de flamants roses en plastique. (Cet exemple n’est pas arbitraire : mon oncle travaillait dans ce secteur.)

Mais des groupes plus larges, par exemple les travailleurs sans diplôme universitaire, peuvent-ils bénéficier des droits de douane ? Les partisans du libre-échange pourraient être tentés de répondre ainsi : « Les droits de douane peuvent certes modifier la répartition des revenus en faveur des travailleurs moins qualifiés, mais ils rendent également l’économie dans son ensemble moins efficace, de sorte que ces travailleurs finissent certainement par être moins bien lotis dans l’ensemble. »

Ce n’est toutefois pas ce que disent les manuels d’économie internationale. En 1941, Wolfgang Stolper et Paul Samuelson ont publié un article théorique très influent, intitulé « Protection and Real Wages » (Protection et salaires réels), qui réfutait cet argument plausible. Ils ont modélisé un pays produisant à la fois des biens à forte intensité capitalistique et des biens à forte intensité de main-d’œuvre, c’est-à-dire des biens nécessitant soit un capital relativement élevé, soit un capital relativement faible par travailleur. Ils ont montré que si ce pays était un importateur net de biens à forte intensité de main-d’œuvre, les droits de douane augmenteraient les salaires réels des travailleurs, non seulement par rapport au rendement du capital, mais aussi en termes absolus.

En bref, les droits de douane peuvent, en principe, avoir une forte incidence sur la répartition des revenus entre les différentes classes sociales. Dans certaines circonstances, ils peuvent réduire les inégalités de revenus, tandis que leur réduction peut, à l’inverse, les accroître.

Notez bien que j’utilise ici l’expression « certaines circonstances ». Comme nous le verrons, il s’agit là d’une réserve essentielle lorsqu’il s’agit des droits de douane de Trump. Mais les effets des droits de douane sur les inégalités dépendent des détails. Ils ne peuvent être déduits de principes généraux.

Stolper-Samuelson a eu un impact considérable sur la théorie économique internationale. Il a eu beaucoup moins d’effet sur les discussions relatives à la politique commerciale réelle au cours des décennies suivantes, pour des raisons qui m’amèneraient trop loin ici.

Mais Stolper-Samuelson a pris tout son sens après 1980, lorsque les inégalités ont commencé à augmenter aux États-Unis, et les importations de produits manufacturés en provenance des marchés émergents ont clairement été l’un des facteurs de cette augmentation.

Les droits de douane de Trump peuvent-ils donc être considérés comme un moyen de réduire les inégalités ? Dans la pratique, non, mais ce verdict nécessite quelques explications.

Les droits de douane peuvent-ils inverser le choc de la mondialisation ?

La nature du commerce mondial a commencé à changer dans les années 1980. Jusqu’alors, les pays pauvres, où les salaires étaient relativement bas, vendaient essentiellement des produits agricoles et miniers aux pays riches, en échange de produits manufacturés. Après 1980 environ, cependant, les pays émergents sont devenus de grands exportateurs de produits manufacturés, initialement des produits à forte intensité de main-d’œuvre.

La Chine est l’exemple que tout le monde connaît, mais il s’inscrit dans un contexte plus large. Au début des années 1980, par exemple, le Bangladesh exportait essentiellement du jute et des produits dérivés (tels que la toile de jute). Depuis, son économie est centrée sur les exportations de vêtements.

Cette évolution de la nature du commerce mondial reflète au moins deux phénomènes. Premièrement, les pays en développement ont opéré d’importants changements politiques, abandonnant leur industrialisation par la production pour leurs petits marchés intérieurs au profit d’une stratégie d’industrialisation par les exportations. Deuxièmement, l’adoption mondiale de conteneurs d’expédition de taille standard – une innovation apparemment prosaïque qui a tout changé – a permis de diviser la production de nombreux biens manufacturés en plusieurs étapes, les étapes à forte intensité de main-d’œuvre étant réalisées dans les pays à bas salaires.

La forte augmentation des exportations à forte intensité de main-d’œuvre en provenance des marchés émergents a-t-elle réduit la demande de main-d’œuvre peu qualifiée dans les pays riches ? Sans aucun doute, et les économistes honnêtes, même ceux qui étaient généralement favorables à la mondialisation, l’ont admis à l’époque. En 1995, sur la base de données allant jusqu’en 1990, j’ai estimé que les importations avaient augmenté la prime versée aux travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur d’environ 3 %. Une estimation actualisée de Bivens a doublé ce chiffre. Ces calculs reposent sur de nombreuses hypothèses, mais il ne fait aucun doute que le commerce a eu un effet significatif sur les inégalités.

Mais les droits de douane imposés par Trump peuvent-ils inverser cet effet ? À ce stade, il convient de noter une réserve essentielle à la théorie de Stolper-Samuelson : un droit de douane sur les importations à forte intensité de main-d’œuvre peut augmenter les salaires s’il entraîne une expansion de la production à forte intensité de main-d’œuvre. Après tout, les droits de douane ne peuvent augmenter les salaires que s’ils entraînent une expansion de l’emploi.

Or, les droits de douane imposés par Trump ont peu de chances d’y parvenir, car à l’heure actuelle, la production à forte intensité de main-d’œuvre aux États-Unis ne serait pas compétitive, même avec des droits de douane très élevés. Prenons l’exemple du secteur de l’habillement, qui est aujourd’hui le seul pilier de l’économie bangladaise et qui constitue un exemple classique d’importation à forte intensité de main-d’œuvre. À l’exception des articles haut de gamme, la production de vêtements a pratiquement disparu aux États-Unis :

Et même les droits de douane de 37 % initialement proposés par Trump sur le Bangladesh ne permettront pas de la relancer.

Qu’en est-il des composantes à forte intensité de main-d’œuvre de la chaîne de valeur ? Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, a déclaré que « l’armée de millions et de millions d’êtres humains qui vissent de petites vis pour fabriquer des iPhones, ce genre de choses va arriver en Amérique ».

Non, ce n’est pas le cas.

Il existe certains biens que nous importons et produisons en quantités importantes, notamment les voitures, l’acier et l’aluminium. Mais ce ne sont pas des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ! Les droits de douane sur ces biens, s’ils augmenteront les coûts et les prix à la consommation, ne sont donc pas susceptibles de réduire les inégalités.

En conclusion, si les droits de douane peuvent en principe réduire les inégalités en augmentant la production de biens à forte intensité de main-d’œuvre, ceux imposés par Trump ne le feront tout simplement pas dans la pratique.

Les droits de douane peuvent-ils inverser le choc chinois ?

La Chine est le plus grand des pays en développement qui ont commencé à exporter des produits à forte intensité de main-d’œuvre vers l’Occident. Cela est peut-être moins problématique aujourd’hui qu’auparavant, car les salaires ont augmenté en Chine et la production s’est améliorée (même si cela soulève d’autres préoccupations). Mais la croissance très rapide des exportations chinoises entre la fin des années 1990 et environ 2010 a créé un autre type de problème d’inégalité, généralement appelé « choc chinois » d’après les travaux d’Autor, Dorn et Hanson.

Selon ADH, l’essor rapide des exportations chinoises a entraîné la suppression de 1 à 2 millions d’emplois dans le secteur manufacturier américain en l’espace d’une dizaine d’années. Ce chiffre n’est en réalité pas très élevé pour une économie aussi vaste et dynamique. Aux États-Unis, environ 1,7 million de travailleurs sont licenciés ou perdent leur emploi chaque mois.

Mais comme l’a montré ADH, ces pertes d’emplois ont été très inégalement réparties entre les régions, certains pôles industriels ayant été particulièrement touchés. Mon exemple préféré est celui de l’industrie du meuble, qui n’avait pas à faire face à une forte concurrence des importations avant l’arrivée des Chinois, mais qui a ensuite perdu des centaines de milliers d’emplois :

Là encore, ce n’est pas un chiffre énorme d’un point de vue national. Mais l’industrie américaine du meuble était largement concentrée dans le piémont de la Caroline du Nord, et la vague d’importations a été dévastatrice pour les petites villes comme Hickory.

Une fois encore, les importations ont accru les inégalités, en l’occurrence les inégalités géographiques, contribuant au problème des régions laissées pour compte. Mais les droits de douane imposés par Trump permettront-ils d’inverser cette tendance ?

Là encore, cela semble peu probable. Il est difficile d’imaginer comment ces droits de douane pourraient relancer l’industrie du meuble en Caroline du Nord.

De plus, le choc chinois, bien que dramatique – et, mea culpa, largement imprévisible même par les économistes qui prenaient au sérieux les effets du commerce sur la répartition des revenus –, s’est principalement produit avant 2010. Depuis lors, certaines communautés se sont reconverties dans d’autres industries, tandis que d’autres ont connu un déclin à long terme. Les travailleurs ont changé d’emploi ou ont quitté le marché du travail.

Nous aurions peut-être pu et dû faire davantage pour atténuer les effets du choc chinois lorsqu’il s’est produit. Mais les droits de douane élevés imposés en 2025 ne vont pas recréer le paysage industriel de 2005. Au mieux, ils ne feront qu’imposer une nouvelle série de perturbations.

Le fait est que si les importations en provenance des marchés émergents ont certainement contribué à l’augmentation des inégalités dans les années 1980 et 1990, et peut-être dans les années 2000, les droits de douane de Trump ne vont pas inverser cette tendance. À première vue, je dirais que les droits de douane n’auront pas beaucoup d’effet sur les inégalités de revenus du marché (revenus avant impôts et transferts), dans un sens comme dans l’autre.

Cela ne veut pas dire que les droits de douane n’auront aucun effet sur les inégalités. En effet, les droits de douane sont des taxes qui affectent les inégalités de revenus après impôts et transferts. Et ils aggraveront clairement ces inégalités.

Les droits de douane comme politique fiscale régressive

Un droit de douane est une taxe sélective sur la consommation, sélective en ce sens qu’elle ne taxe que la consommation de biens importés. Il s’agit néanmoins d’une taxe à la consommation qui pèse sur les ménages. Or, les taxes à la consommation sont généralement considérées comme régressives, car elles pèsent plus lourdement (en pourcentage du revenu) sur les ménages à faibles revenus que sur les ménages à revenus élevés.

J’ai en fait quelques réserves sur cette analyse, que j’aborderai dans un instant. Mais ces réserves ne remettent pas en cause l’argument principal, à savoir que si l’on considère l’impact des droits de douane de Trump sur les revenus après impôts et transferts, ils augmentent clairement les inégalités.

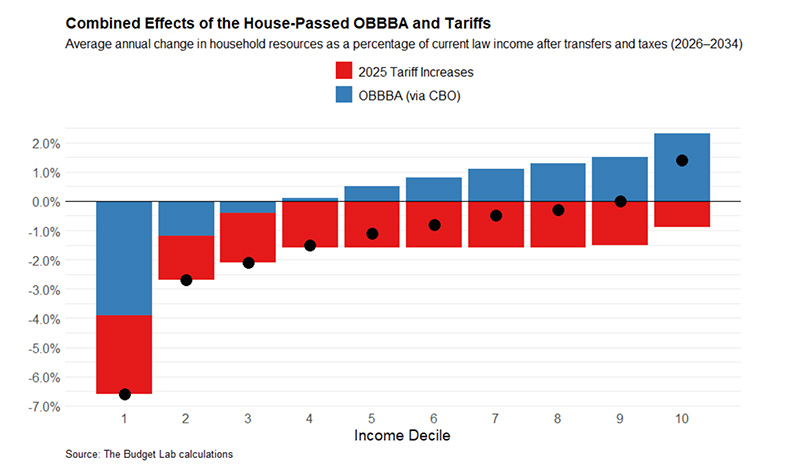

Voici un autre graphique utile réalisé par l’équipe inestimable du Yale Budget Lab, qui combine les effets des droits de douane de Trump et du One Big Beautiful Bill Act sur les revenus après impôts et transferts par décile (les points noirs indiquent l’effet net) :

Il s’agit d’une énorme redistribution des revenus des pauvres vers les riches, probablement la plus importante de l’histoire des États-Unis. Et comme vous pouvez le constater, les droits de douane jouent un rôle important dans cette redistribution, transformant une baisse de 4 % des revenus du décile inférieur en une baisse de 6,5 %, tout en ayant peu d’effet sur le décile supérieur.

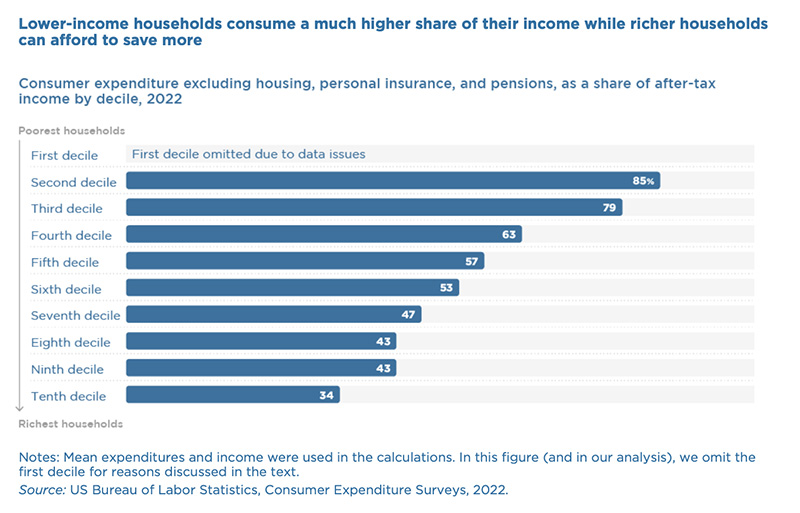

Selon cette analyse, la raison pour laquelle les droits de douane touchent beaucoup plus les pauvres que les riches est que les ménages à faible revenu consomment une part beaucoup plus importante de leur revenu que les ménages à revenu élevé. Le Budget Lab s’appuie sur une analyse de Clausing et Lovely, qui comprend ce graphique :

Bon, maintenant, passons à mes réserves. Pourquoi existe-t-il une relation si forte entre le revenu des ménages et la part de ce revenu consacrée à la consommation ? Il y a longtemps, Milton Friedman a fait valoir — et c’est un argument que je partage — qu’il s’agit au moins en partie d’une illusion statistique. En général, selon Friedman, les dépenses de consommation ne sont pas basées sur le revenu d’une seule année, mais sur ce qu’il appelait le « revenu permanent », c’est-à-dire le revenu annuel qu’une famille peut normalement espérer avoir sur une période assez longue. Cinq ans ? Dix ans ? Peu importe.

Et voici pourquoi : si l’on prend un instantané des revenus et des dépenses sur une seule année, les 10 ou 20 % des ménages les plus pauvres comprendront une proportion disproportionnée de personnes ayant connu une année exceptionnellement mauvaise, tandis que le groupe le plus riche comprendra beaucoup de personnes ayant connu une année exceptionnellement bonne. La corrélation entre les revenus et les parts de consommation serait donc beaucoup moins forte si l’on faisait la moyenne sur une période plus longue, ce qui signifie que les droits de douane et autres taxes à la consommation ne sont pas aussi régressifs qu’ils peuvent le paraître à première vue.

Il y aurait beaucoup plus à dire à ce sujet, mais je m’en abstiendrai, car cela n’a fondamentalement aucune importance. Pourquoi ?

Parce que même si les droits de douane ne sont pas aussi régressifs qu’ils peuvent le paraître à première vue, Trump et ses acolytes affirment que les recettes douanières compenseront les pertes de recettes liées à leurs importantes réductions d’autres impôts. Et même si cette compensation sera bien moindre qu’ils ne l’imaginent, le fait est que des hausses tarifaires au moins légèrement régressives qui pénalisent les pauvres sont utilisées pour financer des réductions d’impôts extrêmement régressives pour les riches. Si l’on additionne ces deux éléments, on obtient des politiques qui vont considérablement accroître les inégalités.

Conclusion : les droits de douane de Trump ne réduiront pas les inégalités avant impôts et transferts. Mais ils font partie d’un ensemble de mesures qui augmenteront considérablement les inégalités après impôts et transferts.

Populisme !

Pour en savoir plus

- Comprendre l’inégalité – 7e partie – les cryptos

- Richesse et pouvoir. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie VI

- La financiarisation prédatrice. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie V

- Les oligarques et la montée des méga-fortunes. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie IV

- Une diversion à la Trump. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie III

- L’importance du pouvoir des travailleurs. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie II

- Pourquoi les riches se sont-ils éloignés du reste de la population ? Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie I

- Newsletter Substack de Paul Krugman