Richesse et pouvoir. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie VI

Traduction de Wealth and Power. Paul Krugman, Understanding Inequality: Part VI

11 août 2025

Voici la sixième partie de la série « Comprendre les inégalités » du chercheur senior Paul Krugman, du Stone Center, initialement publiée dans sa lettre d’information Substack.

Par Paul Krugman

Les économies de marché entraînent inévitablement des inégalités importantes en matière de revenus et de richesse. Les gouvernements modernes disposent toutefois d’outils, notamment les impôts et les transferts de revenus, qui peuvent atténuer ces inégalités. En fait, tous les gouvernements des pays avancés procèdent, dans la pratique, à une redistribution des revenus vers le bas. Il en résulte que les inégalités après impôts et transferts sont inférieures aux inégalités du marché. Comme le montre le graphique en haut de cet article, le coefficient de Gini aux États-Unis, une mesure couramment utilisée pour évaluer les inégalités, a toujours été plus faible pour les revenus après impôts et transferts que pour les revenus avant impôts.

Pourtant, la montée en flèche des inégalités aux États-Unis depuis 1980 n’a pas incité le gouvernement à prendre des mesures importantes pour contrer cette tendance. En fait, les changements politiques, notamment les réductions d’impôts accordées aux riches par les républicains, ont accéléré la croissance des disparités. Et comme je l’expliquerai plus loin, le niveau actuel d’inégalité aux États-Unis est bien plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre dans une société véritablement démocratique, où tous les citoyens auraient une voix égale.

Il est clair que l’élite économique détient un pouvoir politique largement disproportionné par rapport à sa part de l’électorat. Certains lecteurs diront sans doute : « Mais oui, tout le monde le sait ». En effet, nous le savons.

Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Quels mécanismes confèrent aux 1 % et aux 0,01 % un tel pouvoir politique aux États-Unis, surtout par rapport à d’autres pays ? Et pourquoi leur pouvoir s’est-il accru ces dernières années ?

J’avais prévu de faire de cet article le dernier de ma série sur les inégalités. Mais il semble que j’aurai besoin d’un article supplémentaire pour discuter des événements extraordinaires qui ont récemment marqué la réglementation financière et technologique. Pour l’instant, je vais toutefois me concentrer sur la question générale de la manière dont la richesse se traduit en pouvoir dans un système qui, en théorie, donne à chaque citoyen une voix égale.

J’aborderai les points suivants :

- Comment savons-nous que les inégalités aux États-Unis sont plus importantes qu’elles ne le seraient dans une société véritablement démocratique ?

- Le rôle du financement des campagnes électorales

- D’autres formes d’achat d’influence

- L’attraction gravitationnelle omniprésente de l’argent

Les inégalités sont trop importantes

Le gouvernement américain ne fait pas assez pour réduire les inégalités de revenus et de richesse. Cela peut sembler être une simple déclaration de préférence personnelle, et je préférerais en effet personnellement une société plus égalitaire. Mais je vais plus loin. Nous pouvons démontrer, de manière quantitative, que les États-Unis imposent moins les riches et aident moins les pauvres que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un système politique raisonnablement démocratique.

Commençons par les impôts des plus riches.

Les États-Unis ont un impôt sur le revenu progressif, dans lequel le taux marginal d’imposition, c’est-à-dire le montant que vous payez sur chaque dollar supplémentaire de revenu, augmente avec le revenu. Actuellement, le taux marginal d’imposition fédéral pour la tranche la plus élevée est de 37 %. Cependant, certains États et certaines villes ont leurs propres impôts sur le revenu en plus de l’impôt fédéral. Un résident à haut revenu de la ville de New York, qui paie à la fois l’impôt de l’État et celui de la ville, est soumis à un taux marginal d’imposition fédéral et local combiné d’environ 52 %. Mais le taux marginal total est beaucoup plus bas dans la plupart des régions du pays.

Pourtant, le taux d’imposition maximal devrait être plus élevé, probablement entre 70 et 80 %.

Comment le savons-nous ? Imaginez ce qui se passerait si nous pouvions, d’une manière ou d’une autre, prendre 10 000 dollars à une personne dont le revenu annuel est de 2 millions de dollars et les donner au ménage médian, dont le revenu est d’environ 80 000 dollars. Le riche ne remarquerait pratiquement pas cette perte, tandis que la famille médiane verrait son niveau de vie augmenter considérablement.

Une démocratie, qui est censée représenter les intérêts de la majorité, ne devrait donc pas se soucier du revenu après impôt d’un petit nombre de personnes à très haut revenu. Elle devrait plutôt considérer les riches comme une source de revenus permettant de financer des mesures qui profitent aux Américains ordinaires.

Cela signifie-t-il que les revenus supérieurs à un certain niveau élevé devraient être entièrement imposés ? Non, car nous devons tenir compte des effets des taux d’imposition élevés sur les incitations, tant celles qui poussent à travailler que celles qui incitent à éviter ou à éluder l’impôt. Il est vrai que les conservateurs ont tendance à exagérer ces effets incitatifs. Après tout, les New-Yorkais à hauts revenus – les cols blancs de Wall Street incarnés par Gordon Gekko – ne sont pas vraiment connus pour être paresseux et travailler peu. Néanmoins, ces effets incitatifs sont réels. En rassemblant les données disponibles sur ces incitations, un article largement cité de Diamond et Saez a estimé que le taux d’imposition maximal permettant de maximiser les recettes était de 73 %. D’autres estimations se situent dans la même fourchette, voire plus haut.

Il s’agit du taux d’imposition maximal sur les revenus du travail, principalement les salaires et les traitements. Qu’en est-il des autres formes de revenus, telles que les revenus d’investissement, les plus-values et les héritages ? Sans entrer dans les détails, des arguments similaires indiquent que les taux d’imposition sur les autres formes de revenus devraient également être beaucoup plus élevés qu’ils ne le sont actuellement.

Qu’en est-il de l’argument selon lequel des impôts élevés pour les plus riches décourageraient l’investissement, l’innovation et la croissance économique, voire réduiraient les recettes fiscales ? Il s’agit là d’une doctrine économique zombie, c’est-à-dire qu’elle devrait être morte depuis longtemps au vu des nombreuses preuves qui la contredisent, mais qui continue de survivre, dévorant les cerveaux, parce qu’elle est maintenue en vie par le soutien financier, oui, des riches. Nous reviendrons plus en détail sur ce mécanisme plus loin dans cet article.

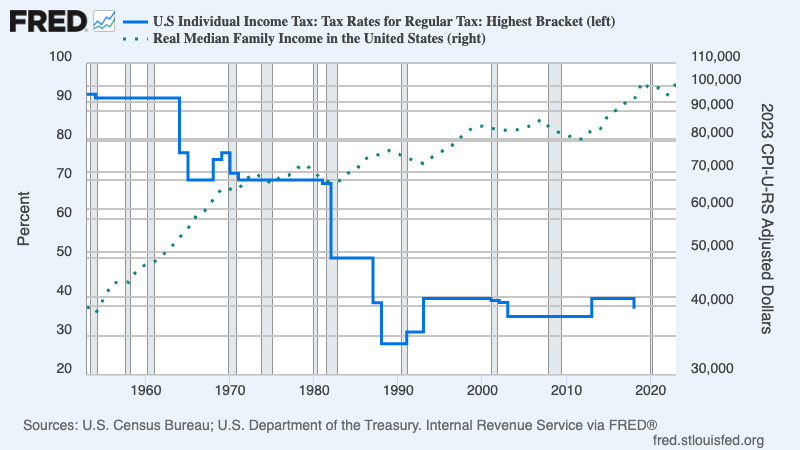

Un moyen simple de réfuter l’argument selon lequel nous devons maintenir les taux d’imposition les plus élevés à un niveau bas pour favoriser la croissance économique consiste à examiner l’histoire des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les taux d’imposition les plus élevés étaient de 70 % ou plus pendant une génération. Cette période a coïncidé avec une amélioration considérable du niveau de vie, jamais égalée depuis :

Que pense le public ? Depuis que cette question fait l’objet de sondages, une majorité d’Américains estime que les riches paient trop peu d’impôts, tandis qu’une petite minorité seulement pense qu’ils paient trop peu. Pourtant, le Congrès continue d’adopter d’importantes réductions d’impôts pour les plus riches.

D’accord, les riches paient trop peu d’impôts. Mais qu’en est-il de l’aide que nous apportons aux familles à faibles revenus ? Je pense personnellement que nous devrions aider nos concitoyens les plus démunis par simple décence, mais il s’agit là d’un jugement de valeur.

Ce que vous ignorez peut-être, c’est qu’il existe également de solides arguments économiques en faveur de l’aide aux plus démunis. L’aide aux familles à faible revenu, en particulier celles qui ont des enfants, a des effets économiques positifs à long terme, car les enfants qui ont bénéficié de soins de santé et d’une alimentation adéquats sont beaucoup plus productifs à l’âge adulte que ceux qui n’en ont pas bénéficié.

En outre, notre plus grand programme gouvernemental destiné spécifiquement à aider les Américains à faible revenu, et donc à réduire les inégalités, est extrêmement populaire : 83 % des Américains, y compris une majorité de républicains se déclarant comme tels, ont une opinion favorable de Medicaid :

Pourtant, la loi One Big Beautiful Bill Act qui vient d’être adoptée impose des coupes sombres dans le programme Medicaid afin de dégager des fonds pour financer d’importantes réductions d’impôts pour les riches.

Il est clair qu’une poignée d’Américains fortunés, qui ne représentent qu’une infime partie de l’électorat, détiennent un pouvoir politique considérable. D’où vient-il ?

Des dons politiques

Les campagnes électorales américaines ont toujours coûté très cher. Mark Hanna, qui a mené avec succès les campagnes présidentielles de William McKinley en 1896 et 1900, aurait déclaré : « Il y a deux choses importantes en politique. La première, c’est l’argent, et je ne me souviens plus de la deuxième. » Hanna aurait sollicité 4 millions de dollars en 1896, principalement auprès des magnats de l’âge d’or, afin de contribuer à la défaite du populiste William Jennings Bryan. Une grande partie de cet argent a été consacrée à des porte-parole et à la distribution de documents de campagne. En pourcentage du PIB, les dépenses de Hanna équivaudraient aujourd’hui à environ 7 milliards de dollars, soit à peu près les dépenses de chaque parti en 2024.

Où va l’argent aujourd’hui ? La majeure partie est consacrée aux médias. Des sommes importantes sont également consacrées aux opérations visant à inciter les électeurs à voter, au fonctionnement des bureaux de campagne, etc. Les dépenses importantes en faveur d’un candidat ne garantissent pas la victoire. La tentative d’Elon Musk d’acheter un siège à la Cour suprême du Wisconsin a été un échec. Mais l’argent peut certainement faire pencher la balance, et les victoires électorales de candidats disposant de moyens financiers très limités, comme celle de Zohran Mamdani à la mairie, sont rares. Par conséquent, les politiciens sont fortement incités à se montrer déférents envers les sources potentielles de financement de leur campagne, en particulier les riches particuliers et les grandes entreprises.

Il n’est pas difficile de voir comment la logique du financement des campagnes électorales peut corrompre la démocratie, et il existe une très longue histoire de tentatives visant à limiter le pouvoir de l’argent en politique — et une histoire presque aussi longue de tentatives visant à supprimer ou à contourner ces limites. La loi Tillman a interdit aux entreprises de contribuer financièrement aux campagnes fédérales en 1907 (!). La Commission électorale fédérale, créée en 1974 à la suite du Watergate, a imposé des obligations de déclaration strictes tout en limitant le montant qu’un donateur individuel peut donner à un candidat individuel.

Au fil du temps, cependant, les efforts visant à limiter le pouvoir politique de l’argent se sont considérablement affaiblis. La décision rendue en 2010 par la Cour suprême dans l’affaire Citizens United a annulé la loi Tillman, déclarant que du point de vue du financement des campagnes électorales, les entreprises sont des personnes, avec les mêmes droits que les donateurs individuels, et que les dépenses politiques sont une forme de liberté d’expression. Les interprétations de cette décision par les tribunaux inférieurs ont également ouvert la voie à la création de « super PAC », des comités d’action politique qui peuvent collecter et dépenser des sommes illimitées, y compris provenant de groupes « occultes » qui ne divulguent pas l’identité de leurs donateurs, pour soutenir ou s’opposer à des candidats politiques. Ces super PAC ne sont pas censés coordonner directement leurs actions avec les campagnes qu’ils soutiennent, mais je pense que personne ne croit que cette restriction soit significative.

Les États-Unis sont désormais le seul pays riche et démocratique à laisser le libre cours à l’argent dans les élections. En France, par exemple, les publicités politiques à la télévision sont interdites pendant les six mois précédant une élection. Les dons des entreprises aux candidats sont interdits. Les dons individuels sont limités, et les dépenses totales d’un candidat à la présidence au second tour d’une élection sont plafonnées à environ 25 millions de dollars, une somme dérisoire selon les normes américaines. La Grande-Bretagne a également limité les dons et les dépenses totales, qui sont bien inférieurs à ce que dépensent les campagnes américaines.

Aujourd’hui, à la suite de l’arrêt Citizens United, les élections américaines se déroulent dans un environnement financier que Mark Hanna aurait trouvé familier, et cet environnement pousse clairement la politique vers la droite. Le site web OpenSecrets, d’une valeur inestimable, dresse la liste des 100 plus grands donateurs du cycle électoral 2024, avec, bien sûr, Elon Musk en tête. Collectivement, ils ont donné 2 400 milliards de dollars. Sur ce montant, 75 % provenaient de républicains convaincus. Et les principaux donateurs républicains étaient principalement des radicaux purs et durs comme Musk, Miriam Adelson, Ken Griffin et Paul Singer. Le principal donateur démocrate était Michael Bloomberg, qui est fermement opposé à MAGA, mais qui est un ancien républicain et, au mieux, un centriste en matière de politique.

L’argent parle donc très fort à travers le financement des campagnes électorales. Mais ce n’est là qu’un canal parmi d’autres de son influence, et je soupçonne que les autres canaux sont encore plus importants.

L’aide sociale aux extrémistes

Beaucoup de lecteurs ont probablement entendu parler du Projet 2025. Si ce n’est pas le cas, il s’agit d’une initiative de la Heritage Foundation, qui présente un plan pour une refonte radicale de droite du gouvernement américain sous une future administration Trump. Pendant la campagne électorale de 2024, Trump et son entourage ont nié toute connaissance ou lien avec le Projet 2025. Une fois au pouvoir, ils ont commencé à mettre en œuvre presque mot pour mot les recommandations de son Mandat pour le leadership.

Qu’est-ce que la Heritage Foundation ? Il s’agit d’un groupe de réflexion généreusement financé, fondé en 1973 pour promouvoir les idées conservatrices. La Heritage Foundation divulgue très peu d’informations sur ses sources de financement, mais l’organisation d’investigation DeSmog a découvert qu’une grande partie du financement des groupes consultatifs du Projet 2025 provenait d’une poignée de familles milliardaires aux tendances politiques d’extrême droite.

La Heritage Foundation n’est qu’une des nombreuses institutions qui se consacrent à la promotion d’une vision du monde favorable aux intérêts des plus riches. Parmi celles-ci, on trouve un nombre vertigineux de think tanks, dont la Heritage Foundation est le plus important. On y trouve également des médias tels que la rubrique d’opinion du Wall Street Journal (qui semble souvent vivre dans une réalité différente de celle de ses reportages, pourtant toujours fiables) ou le Washington Post, dont le propriétaire, Jeff Bezos, a déclaré que ses pages d’opinion promouvraient « les libertés individuelles et le libre marché », et qui semble s’engager dans la même voie.

Ces institutions favorables aux 0,01 % influencent le discours public de deux manières au moins.

Premièrement, certaines personnes qui ne sont pas nécessairement engagées à droite prennent néanmoins au sérieux les « recherches » provenant de ces institutions. J’utilise les guillemets parce que dans tous les domaines que je connais, tout ce qui sort de Heritage est un ramassis de… mauvaises analyses. Mais les politiciens et les citoyens ordinaires qui partagent ces informations sur les réseaux sociaux ne le savent pas nécessairement. Même les médias grand public semblent parfois ne pas le comprendre. Au début de ma carrière au New York Times, les rédacteurs m’envoyaient parfois des rapports du Heritage et me demandaient s’ils réfutaient ce que j’avais dit.

Deuxièmement, ces institutions contribuent à maintenir en vie des idées zombies, comme l’affirmation selon laquelle la réduction des impôts pour les riches se finance d’elle-même, en offrant en fait une carrière à ces zombies. Il y a toujours une place dans ces institutions pour les experts autoproclamés prêts à défendre des politiques favorables aux riches, un phénomène que certains d’entre nous appellent « wingnut welfare » (l’aide sociale aux cinglés).Par exemple, la voix la plus influente qui proclame actuellement les vertus magiques des réductions d’impôts est probablement celle de Stephen Moore. Moore s’est montré à maintes reprises incapable de comprendre les faits élémentaires, mais il a apparemment mené une carrière brillante au sein d’institutions telles que le Club for Growth, The Wall Street Journal et, bien sûr, la Heritage Foundation. Donald Trump a même tenté de le nommer au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, mais il a échoué en raison de doutes sur ses qualifications et de scandales personnels.

Cet ensemble d’institutions qui promeuvent des idées servant les intérêts des riches – appelons-le l’archipel des extrémistes – est, selon moi, tout aussi important à sa manière que les effets des contributions électorales. Elles sont une raison importante pour laquelle des affirmations clairement fausses sur les impôts et la déréglementation continuent de circuler largement. Dans le même temps, les analyses solides qui ne servent pas les intérêts des riches, comme les preuves des retombées positives considérables de l’aide aux familles pauvres avec enfants, ne sont pratiquement pas diffusées.

L’attraction gravitationnelle de la richesse

En 2003, Billy Tauzin, président de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants, a joué un rôle clé dans l’élaboration de la loi sur la modernisation de l’assurance maladie (Medicare Modernization Act), qui a ajouté la couverture des médicaments à l’assurance maladie, mais d’une manière très favorable aux sociétés pharmaceutiques et aux compagnies d’assurance. Une fois la loi adoptée, il a annoncé qu’il ne se présenterait pas pour un nouveau mandat. En 2005, il est devenu le PDG grassement rémunéré de PhRMA, le groupe de lobbying de l’industrie pharmaceutique, poste qu’il a occupé pendant les cinq années suivantes.

Les pots-de-vin directs aux politiciens et aux fonctionnaires étaient probablement rares jusqu’à il y a quelques mois (sous Trump, ils sont désormais publics). Mais le phénomène de la « porte tournante », qui permet aux fonctionnaires ayant mené des politiques favorables aux entreprises et aux riches d’obtenir des postes lucratifs en tant que lobbyistes, consultants ou membres de conseils d’administration lorsqu’ils quittent leurs fonctions, est bien réel. Et il serait ridicule de nier que ces opportunités, qui sont certainement moins accessibles aux fonctionnaires ayant défendu des politiques fortes pour limiter les inégalités, ont une influence importante sur les politiques.

Les anciens fonctionnaires ne sont pas les seuls dont les positions politiques sont influencées par l’attrait de la richesse. Bon nombre d’économistes siègent au conseil d’administration d’entreprises, sont des consultants hautement rémunérés, ou les deux. Certes, contrairement aux think tanks de droite, les entreprises se soucient réellement de la compétence des personnes qu’elles embauchent. Pour mémoire, oui, je suis parfois rémunéré pour parler de l’économie à des groupes d’entreprises. Mais ces contrats sont certainement moins accessibles aux économistes qui luttent contre l’augmentation des inégalités qu’à ceux qui évitent le sujet, ce qui a un effet subtil mais important sur le discours général.

Enfin, bien que cela soit difficile à prouver, il m’apparaît évident depuis des années que les riches, et en particulier les hommes d’affaires prospères, ont une influence disproportionnée sur la politique, en partie parce que les gens supposent qu’ils savent de quoi ils parlent, même dans des domaines qui n’ont rien à voir avec leurs activités. Mon ami Barry Ritholtz appelle cela « l’effet de halo ». Moi-même et d’autres économistes progressistes avons perdu certains débats, notamment sur la nécessité d’adopter une ligne plus dure à l’égard des banques renflouées, au début du mandat d’Obama. Je revenais de ces réunions en disant, à moitié sérieusement, qu’une partie du problème venait du fait que les banquiers avaient de très bons tailleurs, ce qui les faisait paraître plus sérieux que nous, universitaires débraillés, même si certains d’entre nous avaient reçu le prix Nobel.

En fin de compte, outre le fait qu’elle achète le soutien politique par le biais de contributions électorales et qu’elle soutient les institutions qui promeuvent l’idéologie de droite, la grande richesse fausse la politique d’autres manières, allant de la réalité crue du pantouflage à des mécanismes plus subtils.

Que peut-on faire ?

Une richesse démesurée apportera probablement toujours un pouvoir démesuré. Dans cet article, j’ai essayé d’expliquer comment cela fonctionne dans l’Amérique contemporaine, qui est sans doute encore plus oligarchique qu’à l’époque de l’âge d’or. Mais le pouvoir de la grande richesse pourrait être atténué de plusieurs manières.

Premièrement, nous pourrions rétablir une réglementation efficace du financement des campagnes électorales. Il est beaucoup plus facile d’acheter des élections en Amérique que dans toute autre démocratie avancée, et en fait beaucoup plus facile qu’avant l’arrêt Citizens United. Cela ne doit pas nécessairement être le cas.

Deuxièmement, nous pourrions renforcer les institutions de contrepoids. Les syndicats, en particulier, constituaient autrefois un contrepoids puissant au pouvoir de la richesse aux États-Unis, et ils le sont encore dans d’autres pays avancés.

Enfin, il me semble évident que nous sommes pris dans un cercle vicieux, dans lequel les inégalités extrêmes ont fait évoluer les politiques en faveur des plus riches, et ces politiques ont alimenté encore davantage les inégalités.

Des réformes limitant le pouvoir de la richesse pourraient transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux dans lequel la réduction des inégalités réduirait le biais des politiques en faveur des intérêts des 0,01 %.

Il ne s’agit évidemment que d’une esquisse très sommaire de la manière dont nous pourrions inverser la tendance. Mais cet article est déjà long, je vais donc m’arrêter là.

Pour en savoir plus :

- Comprendre l’inégalité – 7e partie – les cryptos

- Richesse et pouvoir. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie VI

- La financiarisation prédatrice. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie V

- Les oligarques et la montée des méga-fortunes. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie IV

- Une diversion à la Trump. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie III

- L’importance du pouvoir des travailleurs. Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie II

- Pourquoi les riches se sont-ils éloignés du reste de la population ? Paul Krugman, Comprendre les inégalités : Partie I

- Newsletter Substack de Paul Krugman