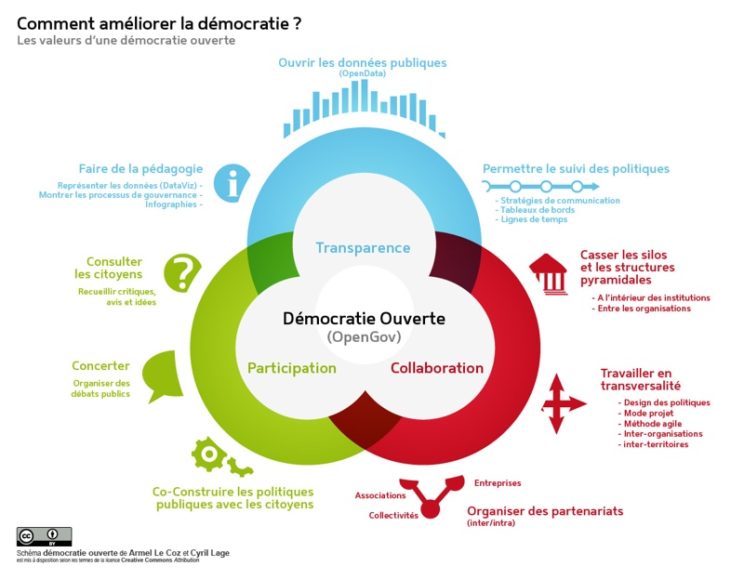

Du 7 au 13 mai prochain, on « célèbrera » la Semaine du gouvernement ouvert (Open Government Week). Pourquoi faudrait-il « jouer le jeu » de l’Open Government, du Gouvernement ouvert (GO) (1) et ainsi donner du crédit à un Parti Libéral qui se fait le champion du GO de par le monde ? N’en va-t-il pas des politiques d’ouverture et de données ouvertes comme des promesses de réduction des émissions nocives et de virage technologique : des paroles qui justifient ou critiquent l’inaction mais qui, ultimement, peuvent retarder le passage à l’acte, à l’action concrète qui impacte réellement notre prédation des ressources de la planète et des générations futures ?

Il faut jouer ce jeu-là comme il faut jouer le jeu de la démocratie… parce que malgré tous ses défauts, ça demeure le moins pire des systèmes. Et assurer un accès le plus ouvert possible aux données publiques et d’intérêt public, participe à la construction de la démocratie de demain.

Jouer le jeu ne veut pas dire suivre aveuglément ou docilement les règles. Ça veut dire discuter des chiffres, des résultats mais aussi des méthodes et des indicateurs utilisés. Cette capacité de définir et de changer les règles est d’ailleurs un principe essentiel de gestion de communs résilients (Ostrom).

Jouer le jeu veut aussi dire de ne pas aller trop vite ; pour tenir compte d’où les gens partent, de leur investissement, leur endettement ou dépendance à l’égard des règles et des systèmes actuellement dominants. Le vendeur d’automobile ou le travailleur des sables bitumineux ont plus à perdre devant les changements nécessaires qu’une bibliothécaire de quartier ou un professeur habitant une tour du centre-ville.

Jouer le jeu – des données ouvertes – pour comprendre, surveiller, appuyer les objectifs de développement visés – adoptés. « Canada lacks the mechanisms necessary to ensure that EDC’s operations are aligned with government objectives« , le G&M du 16 avril. Surveiller, prévenir, accompagner, commenter, critiquer, informer, soutenir, contrer… les actions et programmes publics grâce à un accès le plus ouvert possible aux données.

Mais cet accès ouvert aux données publiques n’implique-t-il pas une certaine paralysie, ou réduction de la capacité d’initiative et d’innovation du service public ? N’est-ce pas donner aux « privés » qui utiliseront ces données, sans être soumis aux mêmes exigences d’ouverture, un avantage stratégique, leur laisser l’initiative ? Est-ce que cela ne conduira pas le public à restreindre ses efforts en matière de lisibilité et d’accessibilité si un tel effort est vu comme une « compétition déloyale » à l’endroit d’entreprises qui souhaiteraient en faire leur pain et leur beurre ? De telles questions ne me semblent pas suffisamment présentes lorsque le bilan de mi-parcours du Plan d’action pour un gouvernement ouvert aborde la question du soutien à l’innovation et aux entreprises privées utilisatrices des données ouvertes (Objectif 15 du plan d’action). Il semble que cette question mériterait d’être discutée : « plusieurs acteurs de la société civile ont remis en question le niveau de fonds actuellement consacrés à la promotion du développement du secteur privé, en particulier par rapport au manque relatif de ressources disponibles pour les organisations de la société civile poursuivant des objectifs similaires. » Page 88 du Rapport d’étape 2016-2017, réalisé par Michael Karanicolas, de Right to Know Coalition of Nova Scotia pour le Mécanisme d’évaluation indépendant. Le rapporteur recommande d’ailleurs de « créer une structure parallèle pour l’incubation des programmes de la société civile dans ce domaine ».

Si les organisations communautaires (OBNL, coop) ou à but lucratif peuvent tirer parti de cette ouverture pour développer leurs affaires et services, il faut prendre garde à ne pas affaiblir ou minimiser le rôle du service public. Pour qu’il y ait des données fiables, utiles et accessibles à partager, il faut une instance publique qualifiée, honnête et digne de confiance.

On a beaucoup parlé ces derniers temps de la protection des données personnelles… L’Europe s’apprête à implanter un nouveau régime de protection mettant l’accent sur un consentement plus éclairé à une utilisation plus transparente des données recueillies sur les usagers de plateformes telles Facebook ou Google. Pourtant l’enjeu ne se limite pas à une question de vie privée à protéger ; il s’agit aussi d’assurer l’administration équitable et éthique d’un savoir collectif tiré des données personnelles.

Prenons l’exemple de ces données très personnelles que sont les rapports d’impôts ou encore les dossiers médicaux. S’il est important de continuer de protéger le caractère privé et la confidentialité de ces données, l’analyse de la répartition géographique ou encore politique (comtés, villes) ou administrative des données ainsi recueillies est nécessaire pour assurer un accès équitable et judicieux aux crédits et services mis à disposition par les programmes publics. Analyser pour mieux comprendre afin de mieux agir. Comprendre d’abord, pour éviter que des décisions bien intentionnées, basées sur des données quantitatives trop simples (ex. : moyenne) ne viennent contrer l’intention visée, empirer une situation. Comme une politique qui viserait à réduire la médication de certaines personnes hébergées sans s’assurer que les conditions d’encadrement humain d’une personne dorénavant plus agitée soient réunies…

Ouvrir, partager les données publiques c’est aussi construire de nouvelles données, de nouvelles lectures des anciennes données ou encore établir de nouveaux indicateurs, de nouvelles méthodes qui s’articuleront à des institutions, des pratiques sociales et réseaux d’action.

Pour que les données ouvertes soient plus qu’une posture il faut qualifier l’utilité, l’utilisabilité de ces données. Harlan Yu et David G. Robinson (The New Ambiguity of “Open Government”) proposent une évaluation des données selon deux axes : l’un allant de la donnée inerte (exemple : un tableau en format PDF) à la donnée en format facilement manipulable (ex: flux de données lisibles mécaniquement) l’autre axe allant de la livraison de services (ex: horaires d’autobus) à la responsabilité publique ou imputabilité (ex: contrats gouvernementaux ou contributions aux campagnes politiques).

Et pour augmenter cette utilité et cette « utilisabilité » il faut en soutenir l’utilisation. Et pas seulement l’utilisation commerciale : une utilisation sociale, collective visant le bien commun qui permette l’exploration et l’innovation. En ce sens il serait important que le ministère de la Santé reprenne le développement interrompu par la disparition de la région de Montréal (comme instance), en matière de mise à disponibilité de données et d’outils de consultation sur l’utilisation et la performance du réseau (notamment la plate forme EMIS). Par ailleurs les fondations et autres utilisateurs concernés de la société civile (universités, OBNL…) pourraient, avec le soutien du Programme de gouvernement ouvert, concerter leurs efforts et leurs données afin de faire parler les données publiques et les rendre accessibles et utiles.

Le Canada se positionne comme leader international en tant que membre du comité directeur du Partenariat pour un gouvernement ouvert, de même qu’en tant que l’un des 7 gouvernements membres du D7 – les Digital Seven. Et pourtant, sur des questions aussi stratégiques que la Loi d’accès à l’information, l’identification des bénéficiaires ultimes des entreprises canadiennes ou encore la co-construction des politiques, le Canada est loin d’être à l’avant-garde(2,3,4). Si on ne veut pas que l’ouverture ne soit que poudre aux yeux et que ce qui devait contribuer à renforcer la démocratie finisse par accroître le cynisme à son égard, il faudra mieux qualifier les données et mieux soutenir leur utilisation. Soutenir la capacité d’utilisation des données dans l’intérêt commun devrait aussi accroître notre capacité à surveiller et réguler l’utilisation des données publiques et personnelles par les agences et conglomérats privés.

- 1) Voir aussi le Partenariat pour un gouvernement ouvert

- 2) Le Canada se classe actuellement au 70e rang pour ce qui est de l’accès à l’information sur les entreprises, derrière le Sri Lanka, le Salvador et Bahreïn, in Transparence de la propriété bénéficiaire. Voir aussi la lettre conjointe de 23 ONG canadiennes, dont plusieurs des principaux participants de la société civile au PGO, disponible au : http://www.publishwhatyoupay.org/wp-content/uploads/2016/12/Orgs-call-for-Beneficial-Ownership-Transparency-in-Canada.pdf.

- 3) Les ministres des Finances du Canada et des provinces et territoires ont conclu, en décembre 2017, une Entente en vue de renforcer la transparence de la propriété effective. Il ne s’agit pas, pas encore, d’un registre public, tel que souhaité par les ONG canadiennes et tel qu’il existe ailleurs.

- 4) Faiblesse de la co-construction. On annonce le 14 mars : « le gouvernement sollicite vos idées concernant nos engagements dans le 4e plan du Canada pour un gouvernement ouvert 2018-2020… vous devez nous faire parvenir vos idées d’ici le 25 mars. »

Sources :

- Partenariat [international] pour un gouvernement ouvert (fiche du Canada)

- Réseau canadien de la société civile pour un gouvernement ouvert

- Le plan d’action 2016-2018 du Canada

- Le rapport de mi-parcours sur le plan 2016-2018

- Données Québec

- Portail données ouvertes de Montréal

- NETGouv données ouvertes : Mesure de l’apport et de l’évolution du gouvernement ouvert au Québec, CEFRIO, février 2017.