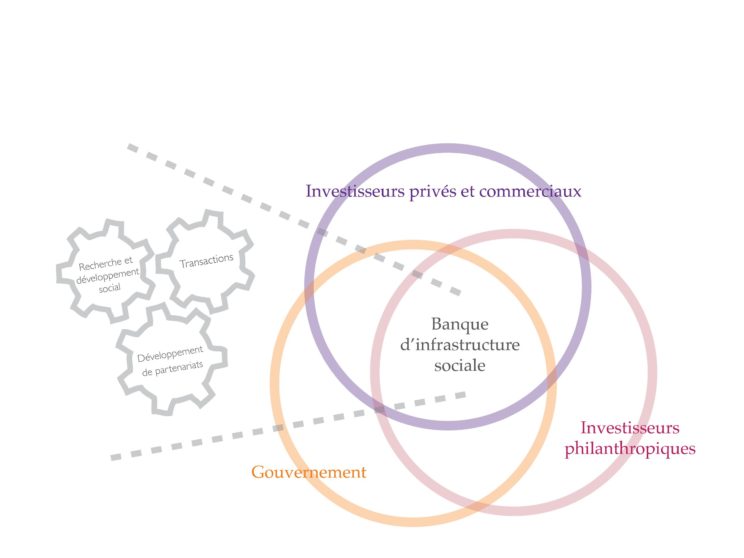

une banque d’infrastructure sociale ?

L’idée d’une Banque d’infrastructure sociale était avancée par M. Stephen Huddart, PDG de la fondation McConnell, lors du colloque de PhiLab le 21 avril dernier. Il s’agirait de favoriser l’action conjointe des investissements privés, publics et philanthropiques autour d’objectifs de développement social.

Dans le contexte du débat entourant la mise en place de la Banque de l’infrastructure du Canada, dont on vient d’annoncer que les bureaux seront à Toronto, cette proposition d’une Banque de l’infrastructure sociale devient doublement intéressante. Il est important de répondre à des besoins distincts qui exigent des compétences particulières (on ne développe pas des infrastructures sociales comme on développe des ponts ou des systèmes de distribution électriques) avec une ressource, une banque qui possède une telle expertise. Et cette expertise se trouve nettement plus développée au Québec.

Les investissements « dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, dans le logement abordable, dans les soins à domicile, et dans les infrastructures culturelles et récréatives» sont des infrastructures sociales visées par le budget fédéral 2017 et sont des secteurs où la longue expérience du Québec pourrait être mise à profit pour un développement pan-canadien. L’expérience avancée du Québec dans le domaine de l’économie sociale et solidaire devrait aussi être mise à profit dans le cadre d’une éventuelle Banque d’infrastructure sociale (BIS).

Actuellement, le projet gouvernemental prévoit investir des milliards, des dizaines de milliards, « 21,9 milliards de nouveaux investissements sur 11 ans», sans utiliser le moyen d’une « banque d’infrastructure ». Qu’est-ce qu’une BIS apporterait de plus ? La possibilité de mobiliser des fonds privés et ceux de l’épargne collective (fonds de travailleurs, fonds de pension) de manière concertée autour de projets d’envergure visant un développement social intégré. Ne plus voir l’investissement public dans le domaine social comme venant réparer les pots cassés par le développement privé mais comme un levier pour impulser, avec les ressources collectives, communautaires et philanthropiques des investissements responsables orientés vers la Transition écologique et sociale.

Les fondations subventionnaires canadiennes ont l’obligation de donner, chaque année, à des organisations charitables 3,5% de leur capital. Le reste, soit 96,5% des 46,2 G$ qu’ils possèdent (Lévesque, 2017), est investi afin de générer des revenus (le 3,5%) qui seront distribués ou accumulés. Certaines fondations ont pris le virage de la responsabilité : Béati ou McConnell investissent leurs capitaux non seulement afin de produire des revenus, mais aussi afin d’avoir un impact social qui soit congruent avec la mission qu’ils poursuivent avec leur « 3,5% ». Une Banque d’infrastructure sociale pourrait faciliter, favoriser ce virage vers des investissements responsables de la part des fondations mais aussi de la part des fonds collectifs que sont les fonds de pension et fonds de travailleurs.

_______________

Plusieurs textes des présentations faites lors du colloque du 20-21 avril dernier sont maintenant disponibles sur le site de PhiLab. Voir aussi synthèse des enjeux par Nancy Neamtan: Quel rôle pour la philanthropie dans la transition sociale et écologique, sur le site TIESSS.

Et je suis pris (les deux bras jusqu’aux coudes) dans un processus particulier d’accompagnement d’un organisme local, lui-même aux prises avec des difficultés plutôt éloignées des débats théoriques. Pourtant j’ai trouvé appui dans la lecture de ce recueil Initiatives locales et lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Publié en 2011 sous la direction de Klein et Champagne, on y trouve de nombreuses descriptions de projets développés en, par différents milieux (urbains, ruraux, de banlieues), et aussi des essais de théorisation, de synthèse tirées de ces expériences toutes plus idiosyncrasiques les unes que les autres. Notamment la conclusion sous la plume de Jean-Marc Fontan et autres, intitulée Conditions de réussite des initiatives locales.

Et je suis pris (les deux bras jusqu’aux coudes) dans un processus particulier d’accompagnement d’un organisme local, lui-même aux prises avec des difficultés plutôt éloignées des débats théoriques. Pourtant j’ai trouvé appui dans la lecture de ce recueil Initiatives locales et lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Publié en 2011 sous la direction de Klein et Champagne, on y trouve de nombreuses descriptions de projets développés en, par différents milieux (urbains, ruraux, de banlieues), et aussi des essais de théorisation, de synthèse tirées de ces expériences toutes plus idiosyncrasiques les unes que les autres. Notamment la conclusion sous la plume de Jean-Marc Fontan et autres, intitulée Conditions de réussite des initiatives locales.

L’

L’