Ce que 2 000 ans d’histoire chinoise révèlent sur la panique actuelle autour des technologies basées sur l’IA et sur l’avenir des inégalités

Peng Zhou

Publié sur The Conversation, le 24 avril 2025 à 12 h 08 EDT

Au cours de l’été caniculaire de l’an 18 après J.-C., un chant désespéré résonnait à travers les plaines brûlées par le soleil de Chine : « Le ciel est aveugle ! » Des milliers d’agriculteurs affamés, le visage maculé de sang de bœuf, marchaient vers les coffres opulents détenus par les dirigeants élitistes de la dynastie Han.

Comme le rapporte l’ancien texte Han Shu (livre des Han), ces paysans aux mains calleuses brandissaient des rouleaux de bambou – des « tweets » anciens accusant les bureaucrates d’accumuler des réserves de céréales tandis que leurs enfants rongeaient l’écorce des arbres. Le chef rebelle, Chong Fan, lança un cri de guerre : « Asséchez les rizières ! »

En quelques semaines, les « sourcils rouges », comme on appelait les protestataires, renversèrent les régimes locaux, pillèrent les greniers et, pendant un bref instant, brisèrent la hiérarchie rigide de l’empire.

La dynastie Han (202 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.) était l’une des civilisations les plus développées de son époque, avec l’Empire romain. Le développement de charrues en fer moins chères et plus tranchantes permit de récolter des quantités de céréales sans précédent.

Mais au lieu d’améliorer le sort des paysans, cette révolution technologique a donné naissance à une oligarchie agraire qui a embauché de plus en plus de fonctionnaires pour gouverner son empire en expansion. Très vite, les bureaucrates gagnaient 30 fois plus que ceux qui travaillaient la terre.

Et lorsque la sécheresse a frappé, les paysans et leurs familles ont souffert de la faim tandis que les élites de l’empire conservaient leur opulence. Comme le dit un célèbre poème de la dynastie Tang qui a suivi : « Alors que la viande et le vin se perdent derrière les portes vermillon, les os des morts gelés gisent au bord de la route. »

Deux millénaires plus tard, le rôle de la technologie dans l’accroissement des inégalités à travers le monde reste un enjeu politique et sociétal majeur. La « panique technologique » suscitée par l’intelligence artificielle, exacerbée par les efforts disruptifs de la nouvelle administration américaine de Donald Trump, donne le sentiment que tout a été bouleversé. Les nouvelles technologies détruisent les certitudes anciennes ; la révolte populiste met à mal le consensus politique.

Et pourtant, alors que nous nous trouvons au bord de ce précipice technologique, semblant entrevoir un avenir marqué par une apocalypse de l’emploi provoquée par l’IA, l’histoire nous murmure : « Calmez-vous. Vous êtes déjà passés par là. »

Le lien entre technologie et inégalités

La technologie est le code secret de l’humanité pour se libérer de la pénurie. La charrue en fer de la dynastie Han ne se contentait pas de labourer la terre ; elle doublait le rendement des récoltes, enrichissant les propriétaires terriens et gonflant les coffres de l’empereur, tout en laissant les paysans encore plus à la traîne, du moins au début. De même, la machine à vapeur britannique ne se contentait pas de filer le coton ; elle a donné naissance aux barons du charbon et aux bidonvilles ouvriers. Aujourd’hui, l’IA ne se contente pas d’automatiser des tâches, elle crée des empires technologiques valant des milliards de dollars tout en détruisant des milliers d’emplois routiniers.

La technologie amplifie la productivité en faisant plus avec moins. Au fil des siècles, ces gains s’accumulent, augmentant la production économique, les revenus et l’espérance de vie. Mais chaque innovation redéfinit qui détient le pouvoir, qui s’enrichit et qui est laissé pour compte.

Comme l’avait prédit l’économiste autrichien Joseph Schumpeter pendant la Seconde Guerre mondiale, le progrès technologique n’est jamais une marée montante bienveillante qui soulève tous les bateaux. Il s’apparente davantage à un tsunami qui noie certains et en dépose d’autres sur des rivages dorés, dans le cadre d’un processus qu’il a qualifié de « destruction créatrice ».

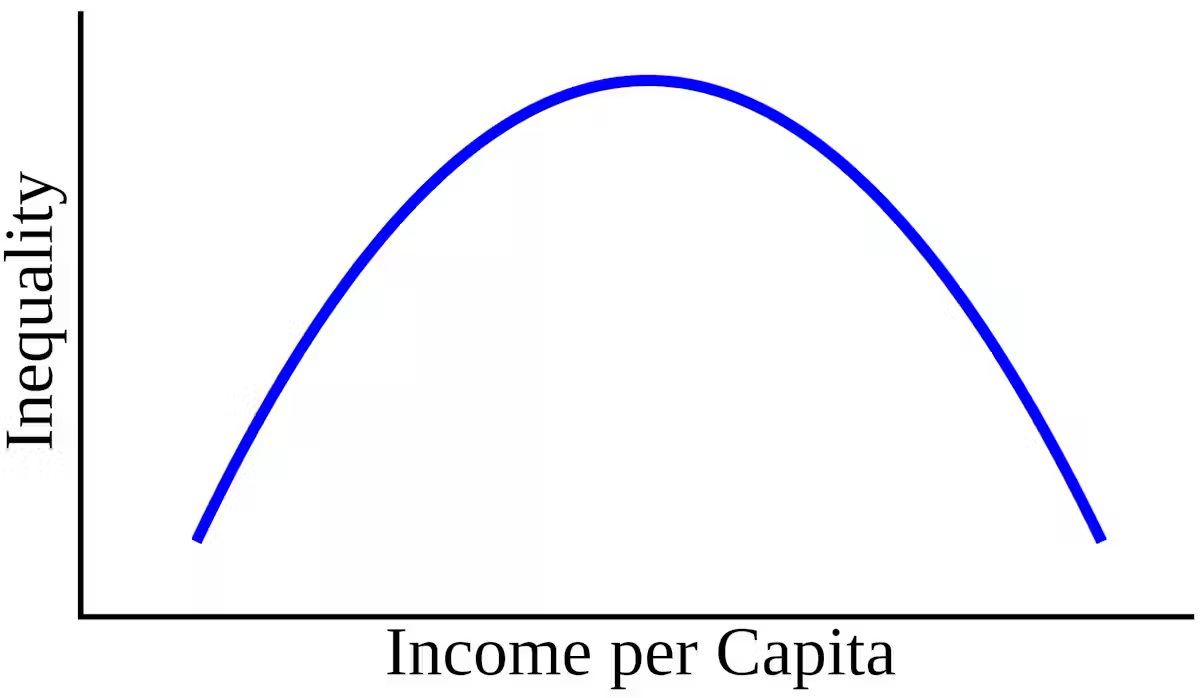

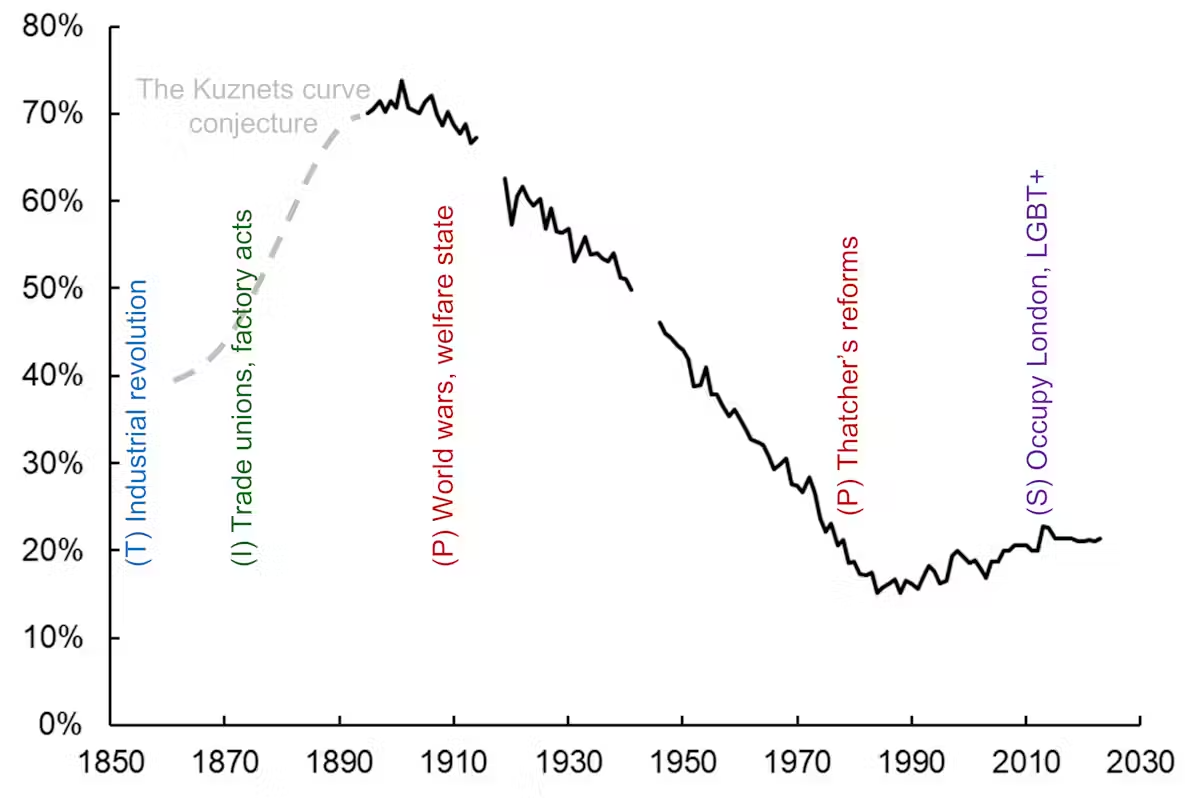

Une décennie plus tard, l’économiste américain d’origine russe Simon Kuznets a proposé sa « courbe en U inversé de l’inégalité », la courbe de Kuznets.

Pendant des décennies, celle-ci a offert un discours rassurant aux citoyens des nations démocratiques en quête d’une plus grande équité : l’inégalité était un prix inévitable, mais temporaire, du progrès technologique et de la croissance économique qui l’accompagne.

Ces dernières années, cependant, cette analyse a été vivement remise en question. En particulier, l’économiste français Thomas Piketty, après avoir réévalué plus de trois siècles de données, a affirmé en 2013 que Kuznets avait été induit en erreur par un hasard historique. La baisse des inégalités qu’il avait observée après la guerre n’était pas une loi générale du capitalisme, mais le produit d’événements exceptionnels : deux guerres mondiales, une dépression économique et des réformes politiques massives.

En temps normal, a averti Piketty, les forces du capitalisme auront toujours tendance à enrichir les riches, accentuant ainsi les inégalités, à moins d’être contrebalancées par une redistribution agressive.

Alors, qui a raison ? Et où cela nous mène-t-il alors que nous réfléchissons à l’avenir dans cette dernière révolution industrielle axée sur l’IA ? En fait, Kuznets et Piketty travaillaient tous deux sur des périodes assez courtes de l’histoire humaine moderne. Un autre pays, la Chine, offre la possibilité de tracer les tendances de la croissance et des inégalités sur une période beaucoup plus longue, grâce à sa continuité historique, sa stabilité culturelle et son uniformité ethnique.

Contrairement à d’autres civilisations anciennes telles que les Égyptiens et les Mayas, la Chine a conservé une identité unifiée et une langue unique pendant plus de 5 000 ans, ce qui permet aux chercheurs modernes de retracer des archives économiques millénaires. Avec mes collègues Qiang Wu et Guangyu Tong, j’ai donc entrepris de concilier les idées de Kuznets et Piketty en étudiant la croissance technologique et les inégalités salariales dans la Chine impériale sur une période de 2 000 ans, bien avant la naissance de Jésus.

Pour ce faire, nous avons épluché les archives dynastiques extrêmement détaillées de la Chine, notamment le Livre des Han (111 après J.-C.) et le Tang Huiyao (961 après J.-C.), dans lesquels des scribes méticuleux ont consigné les salaires des différents fonctionnaires. Voici ce que nous avons appris sur les forces – bonnes et mauvaises, corrompues et altruistes – qui ont le plus influencé l’essor et le déclin des inégalités en Chine au cours des deux derniers millénaires.

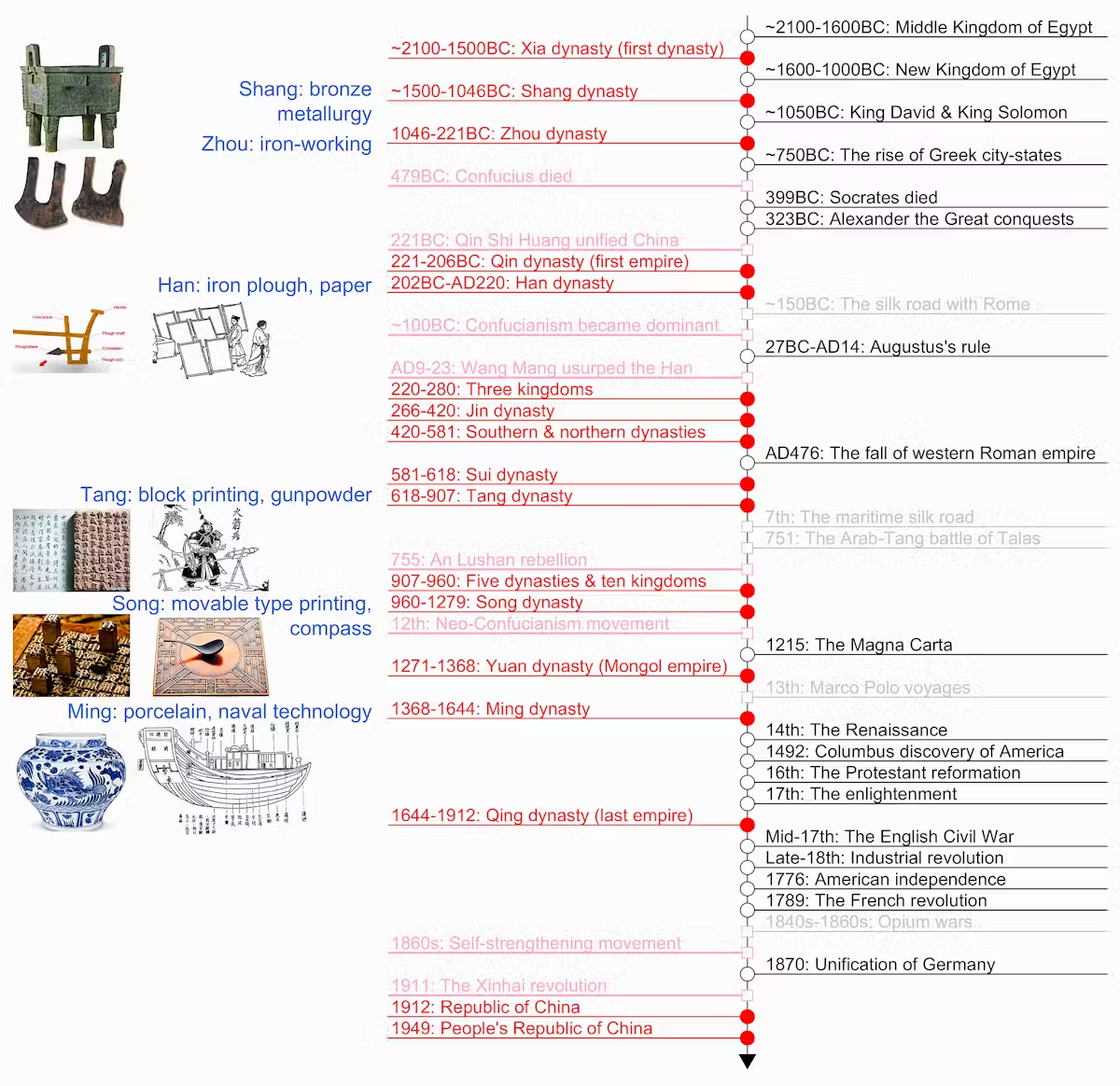

Les dynasties chinoises et leurs technologies les plus influentes :

Les cycles de croissance et d’inégalité en Chine

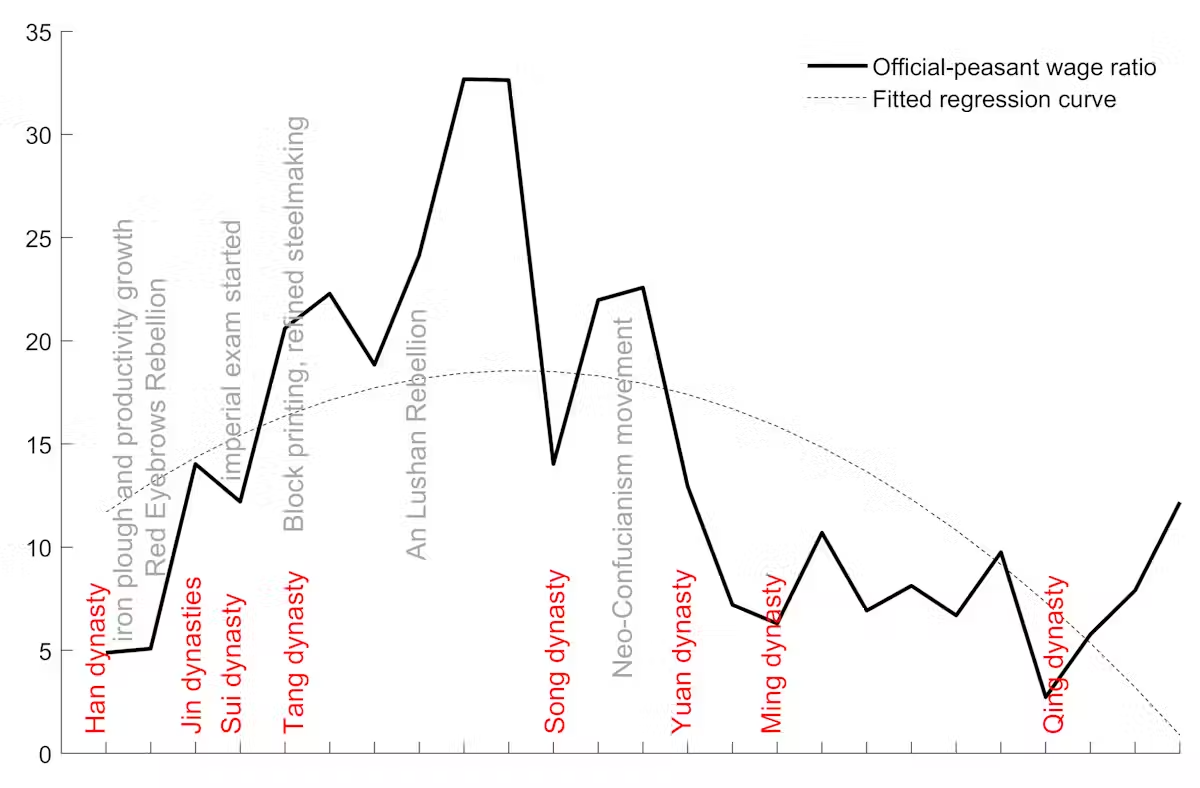

L’une des difficultés pour évaluer les inégalités salariales sur plusieurs milliers d’années réside dans le fait que les gens étaient rémunérés différemment selon les époques, par exemple en céréales, en soie, en argent ou même en main-d’œuvre.

Le Livre des Han rapporte que « le salaire annuel en céréales d’un gouverneur pouvait remplir 20 charrettes tirées par des bœufs ». Une autre entrée décrit comment le salaire d’un fonctionnaire de rang moyen de la dynastie Han comprenait dix serviteurs chargés uniquement de polir son armure de cérémonie. Les fonctionnaires de la dynastie Ming voyaient leur maigre salaire complété par des dons en argent, tandis que les élites de la dynastie Qing cachaient leur richesse dans des transactions foncières.

Afin de pouvoir établir des comparaisons sur deux millénaires, nous avons inventé un « étalon-riz », similaire à l’étalon-or qui a été la base du système monétaire international pendant un siècle à partir des années 1870. Le riz n’est pas seulement un aliment de base de l’alimentation chinoise, il est aussi une mesure stable de la vie économique depuis des milliers d’années.

Si la domination du riz a commencé vers 7 000 avant J.-C. dans les marais fertiles du fleuve Yangtsé, ce n’est qu’à partir de la dynastie Han qu’il est devenu l’âme de la vie chinoise. Les agriculteurs priaient le « divin fermier » pour obtenir des récoltes abondantes, et les empereurs accomplissaient des rituels de labour élaborés pour assurer l’harmonie cosmique. Un proverbe de la dynastie Tang avertissait : « Pas de riz dans le bol, des os dans la terre ».

À partir des archives sur les prix, nous avons converti tous les salaires enregistrés, qu’ils soient payés en soie, en argent, en loyer ou en serviteurs, en leur équivalent en riz. Nous avons ensuite pu comparer les « salaires réels en riz » de deux catégories de personnes que nous avons appelées « fonctionnaires » et « paysans » (y compris les agriculteurs), afin de suivre l’évolution des niveaux d’inégalité au cours des deux millénaires qui ont suivi le début de la dynastie Han en 202 avant J.-C. Ce graphique montre comment les inégalités salariales réelles en Chine ont augmenté et diminué au cours des 2 000 dernières années, selon notre analyse basée sur le riz.

Rapport entre les salaires des fonctionnaires et ceux des paysans dans la Chine impériale sur 2 000 ans :

La ligne noire du graphique illustre la lutte entre la croissance et les inégalités au cours des deux derniers millénaires. Nous avons constaté que, dans chaque grande dynastie, quatre facteurs clés ont influencé les niveaux d’inégalité en Chine : la technologie (T), les institutions (I), la politique (P) et les normes sociales (S). Ceux-ci ont suivi le cycle suivant avec une régularité remarquable.

1. La technologie déclenche une explosion de la croissance et des inégalités

Pendant la dynastie Han, de nouvelles techniques de travail du fer ont permis d’améliorer les charrues et les outils d’irrigation. Les récoltes ont explosé, permettant à l’empire chinois de s’étendre et de voir sa population augmenter considérablement. Mais cette manne a principalement profité aux plus riches. Les propriétaires fonciers se sont accaparé les terres, les bureaucrates ont obtenu des privilèges, tandis que les paysans ordinaires n’ont reçu que très peu en retour. L’empire s’est enrichi, mais le fossé entre les hauts fonctionnaires et la majorité paysanne s’est creusé.

Même après la chute des Han vers 220 après J.-C., la montée des inégalités salariales ne s’est guère interrompue. À l’époque de la dynastie Tang (618-907 après J.-C.), la Chine connaissait un âge d’or. Le commerce sur la route de la soie prospérait, tandis que deux autres avancées technologiques avaient un impact profond sur la fortune du pays : l’impression au bloc et la fabrication d’acier raffiné.

L’impression au bloc permit la production en masse de livres (textes bouddhistes, guides pour les examens impériaux, anthologies de poésie) à une vitesse et à une échelle sans précédent. Cela contribua à diffuser l’alphabétisation et à normaliser l’administration, tout en stimulant un marché florissant de la vente de livres.

Parallèlement, la fabrication raffinée de l’acier donna un coup de fouet à tous les secteurs, des outils agricoles aux armes en passant par la quincaillerie architecturale, réduisant les coûts et augmentant la productivité. Grâce à une population plus alphabétisée et à l’abondance de produits métalliques plus résistants, l’économie chinoise atteignit de nouveaux sommets. Chang’an, alors capitale cosmopolite de la Chine, regorgeait de marchés exotiques, de temples somptueux et de marchands étrangers venus profiter de la prospérité de la dynastie Tang.

Si la dynastie Tang a marqué le point culminant des inégalités dans l’histoire chinoise, les dynasties suivantes ont continué à être confrontées au même dilemme fondamental : comment tirer parti des avantages de la croissance sans laisser une classe bureaucratique trop privilégiée – et de plus en plus corrompue – mettre tout le monde en péril ?

2. Les institutions ralentissent la montée des inégalités

Au cours des deux millénaires, certaines institutions ont joué un rôle important dans la stabilisation de l’empire après chaque période de croissance. Par exemple, afin d’apaiser les tensions entre les empereurs, les fonctionnaires et les paysans, des examens impériaux appelés « Ke Ju » ont été introduits sous la dynastie Sui (581-618 après J.-C.). À l’époque de la dynastie Song (960-1279 après J.-C.), qui a succédé à la dynastie Tang, ces examens jouaient un rôle prépondérant dans la société.

Ils ont permis de réduire les inégalités en favorisant la mobilité sociale : les citoyens ordinaires avaient davantage de chances d’accéder à des revenus plus élevés en obtenant les meilleures notes. Cela a stimulé la concurrence entre les fonctionnaires et renforcé l’autorité des empereurs sur eux dans les dynasties suivantes. En conséquence, les salaires des fonctionnaires ont baissé et les inégalités salariales se sont réduites à mesure que leur pouvoir de négociation diminuait.

Cependant, l’avènement de chaque nouvelle dynastie s’est également accompagné d’une croissance de la bureaucratie, qui a entraîné des inefficacités, du favoritisme et de la corruption. Au fil du temps, les pratiques corrompues se sont enracinées, érodant la confiance dans la fonction publique et accentuant les inégalités salariales, car de nombreux fonctionnaires exigeaient des frais informels ou des pots-de-vin pour maintenir leur niveau de vie.

En conséquence, si l’émergence de certaines institutions a permis de freiner la montée des inégalités, il a généralement fallu un autre facteur puissant, parfois très destructeur, pour commencer à les réduire.

3. Les luttes politiques internes et les guerres extérieures réduisent les inégalités

Finalement, la montée effrénée des inégalités observée dans presque toutes les grandes dynasties chinoises a engendré de profondes tensions, non seulement entre les classes supérieures et inférieures, mais aussi entre l’empereur et ses fonctionnaires.

Ces tensions ont été exacerbées par les conflits extérieurs, chaque dynastie menant des guerres pour assurer sa croissance. Les trois siècles de règne des Tang ont été marqués par des conflits tels que la guerre entre les Turcs orientaux et les Tang (626 après J.-C.), la guerre entre Baekje, Goguryeo et Silla (666) et la bataille de Talas entre les Arabes et les Tang (751).

La demande accrue en dépenses militaires qui en résulta épuisa les coffres impériaux, obligeant à réduire les salaires des soldats et à augmenter les impôts des paysans, ce qui engendra un ressentiment chez ces deux groupes qui déboucha parfois sur des soulèvements populaires. Dans une tentative désespérée pour survivre, la cour impériale réduisit alors les salaires des fonctionnaires et leur retira leurs avantages bureaucratiques.

Résultat ? Les inégalités ont chuté pendant cette période de guerre et de rébellion, mais la stabilité aussi. La famine sévissait, les garnisons frontalières se mutinaient et, pendant des décennies, les seigneurs de guerre se sont taillé des territoires tandis que le centre impérial était en plein marasme.

On ne peut donc pas dire que la réduction des écarts salariaux ait conduit à une société plus heureuse et plus stable. Elle reflétait plutôt le fait que tout le monde, riches et pauvres, était moins bien loti dans le chaos. Sous la dernière dynastie impériale, les Qing (à partir de la fin du XVIIe siècle), le PIB réel par habitant est tombé à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le début de la dynastie Han, 2 000 ans plus tôt.

4. Les normes sociales mettent l’accent sur l’harmonie et préservent les privilèges

Un autre facteur commun qui a influencé la montée et la chute des inégalités au cours des dynasties chinoises est l’ensemble de règles et d’attentes communes qui se sont développées au sein de chaque société.

Un exemple frappant est celui des normes sociales ancrées dans la philosophie du néo-confucianisme, qui a émergé sous la dynastie Song à la fin du premier millénaire, une période parfois décrite comme la Renaissance chinoise. Elle mélangeait la philosophie morale du confucianisme classique, créé par le philosophe et théoricien politique Confucius pendant la dynastie Zhou (1046-256 av. J.-C.), avec des éléments métaphysiques tirés du bouddhisme et du taoïsme.

Le néo-confucianisme mettait l’accent sur l’harmonie sociale, l’ordre hiérarchique et la vertu personnelle, des valeurs qui renforçaient l’autorité impériale et la discipline bureaucratique. Sans surprise, il a rapidement gagné le soutien des empereurs désireux d’assurer le contrôle de leur peuple et est devenu la doctrine dominante sous les dynasties Ming et Qing.

Cependant, la pensée néo-confucéenne s’est avérée être une arme à double tranchant. La noblesse locale s’est emparée de cette autorité morale pour renforcer son propre pouvoir. Les chefs de clan ont créé des écoles confucéennes et ont organisé des rites ancestraux élaborés, se présentant comme les gardiens de la tradition.

Au fil du temps, ces normes sociales sont devenues rigides. Ce qui avait autrefois favorisé l’ordre et la légitimité est devenu un dogme fragile, plus utile pour préserver les privilèges que pour guider les réformes. Les idéaux néo-confucéens ont évolué pour devenir un voile protecteur pour les élites établies. Lorsque le poids de la crise s’est finalement fait sentir, ils n’ont offert que peu de résilience.

La dernière dynastie

La dernière dynastie impériale chinoise, les Qing, s’est effondrée sous le poids de multiples soulèvements internes et externes. Malgré une croissance économique impressionnante au XVIIIe siècle, alimentée par l’innovation agricole, un boom démographique et le commerce mondial florissant du thé et de la porcelaine, les inégalités ont explosé, en partie à cause d’une corruption généralisée.

Le tristement célèbre fonctionnaire Heshen, largement considéré comme la figure la plus corrompue de la dynastie Qing, a amassé une fortune personnelle estimée à plus de l’ensemble des recettes annuelles de l’empire (selon une estimation, il aurait amassé 1,1 milliard de taels d’argent, soit environ 270 milliards de dollars américains (200 milliards de livres sterling), au cours de sa carrière lucrative).

Les institutions impériales n’ont pas réussi à freiner les inégalités et la décadence morale que la croissance des Qing avait initialement masquées. Les mécanismes qui avaient autrefois stimulé la prospérité – progrès technologiques, bureaucratie centralisée et autorité morale confucéenne – ont fini par se scléroser, servant davantage à consolider le pouvoir en place qu’à favoriser des réformes adaptées.

Lorsque des chocs tels que des catastrophes naturelles et des invasions étrangères ont frappé, le système n’a plus été en mesure de réagir. L’effondrement de l’empire était inévitable, et cette fois-ci, aucune technologie révolutionnaire n’était là pour permettre à une nouvelle dynastie de prendre la place des Qing. Il n’y avait pas non plus d’idéaux sociaux nouveaux ni d’institutions revitalisées capables de relancer le modèle impérial. Alors que les puissances étrangères progressaient à grands pas grâce à leurs propres avancées technologiques, le système impérial chinois s’est effondré sous son propre poids. L’ère des empereurs était révolue.

Le monde avait changé. Alors que la Chine entamait deux siècles de stagnation technologique et économique, marqués par l’humiliation politique infligée par la Grande-Bretagne et le Japon, d’autres nations, menées d’abord par la Grande-Bretagne puis par les États-Unis, allaient se lancer dans la construction d’empires mondiaux grâce aux nouvelles avancées technologiques.

Dans ces empires modernes, on retrouve les quatre facteurs clés qui influencent leurs cycles de croissance et d’inégalité – la technologie, les institutions, la politique et les normes sociales –, mais à un rythme toujours plus rapide. Comme le dit le proverbe, l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent.

Rule Britannia

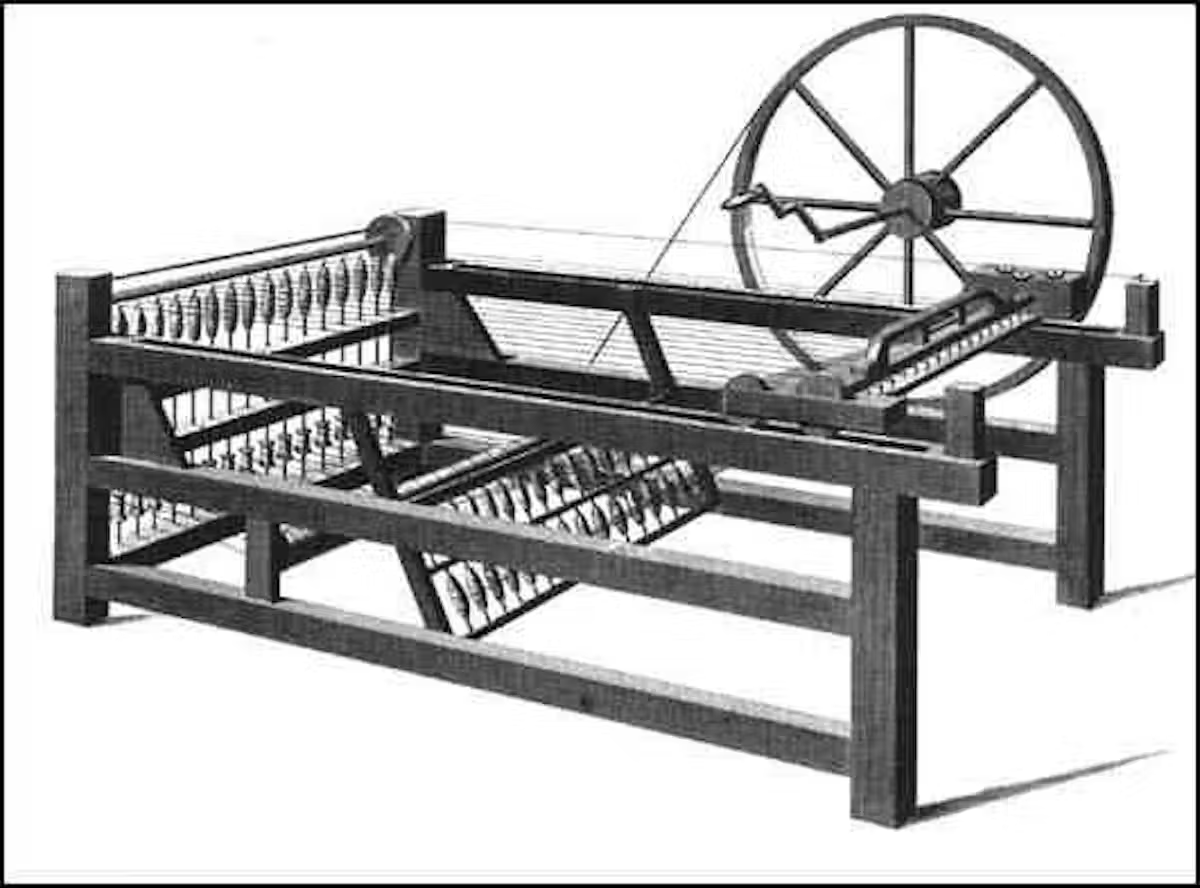

Si l’histoire des inégalités dans la Chine impériale s’est écrite dans le riz et les rébellions, la révolution industrielle britannique a été marquée par la vapeur et les grèves. Dans les « usines sataniques » du Lancashire, les machines à vapeur et les métiers à tisser mécanisés ont créé des industriels si riches que leur fortune éclipsait celle de petits pays.

En 1835, l’observateur social Andrew Ure s’enthousiasmait : « La machine est le grand agent de la civilisation. » Pourtant, pendant plusieurs décennies, les machines à vapeur, les métiers à filer et les chemins de fer ont enrichi de manière disproportionnée la nouvelle classe industrielle, tout comme dans la dynastie Han en Chine 2 000 ans plus tôt. Les ouvriers ? Ils respiraient la suie, vivaient dans des bidonvilles et ont organisé la première protestation symbolique en Europe lorsque les luddites ont commencé à détruire leurs métiers à tisser en 1811.

Au XIXe siècle, les 1 % les plus riches de Grande-Bretagne accumulaient jusqu’à 70 % de la richesse nationale, tandis que les ouvriers travaillaient 16 heures par jour dans les usines. Dans des villes comme Manchester, les enfants gagnaient quelques centimes tandis que les industriels se construisaient des palais.

Mais alors que les inégalités atteignaient leur paroxysme en Grande-Bretagne, une réaction s’est préparée. Des syndicats se sont formés (et ont été légalisés en 1824) pour réclamer des salaires équitables. Des réformes telles que les Factory Acts (1833-1878) ont interdit le travail des enfants et limité le temps de travail.

Bien que les forces gouvernementales soient intervenues pour réprimer les soulèvements, des troubles tels que les Swing Riots de 1830 et la grève générale de 1842 ont mis en évidence de profondes inégalités sociales et économiques. En 1900, le travail des enfants était interdit et les retraites avaient été introduites. Le Comité de représentation du travail (qui deviendra plus tard le Parti travailliste) s’engageait à « promouvoir une législation dans l’intérêt direct des travailleurs », faisant écho à la manière dont les examens impériaux chinois avaient tenté d’ouvrir la voie au pouvoir.

Peu à peu, la classe ouvrière a vu certaines améliorations : les salaires réels des travailleurs les plus pauvres de Grande-Bretagne ont progressivement augmenté au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à la baisse du coût des marchandises induite par la production de masse et à l’expansion de l’emploi dans les usines, qui offrait des moyens de subsistance plus stables que l’agriculture de subsistance.

Puis, deux guerres mondiales ont anéanti l’élite britannique – le Blitz n’a pas fait de distinction entre les quartiers riches et pauvres. Lorsque la paix est enfin revenue, le rapport Beveridge a donné naissance à l’État-providence : le NHS, le logement social et les retraites.

Les inégalités de revenus ont alors chuté. La part des 1 % les plus riches est passée de 70 % à 15 % en 1979. Si les inégalités en Chine ont diminué à la suite de l’effondrement de la dynastie, le déclin de la Grande-Bretagne est le résultat de la destruction causée par la guerre, d’une fiscalité progressive et de réformes sociales ambitieuses.

Part de la richesse détenue par les 1 % les plus riches au Royaume-Uni

Cependant, à partir des années 1980, les inégalités ont recommencé à augmenter en Grande-Bretagne. Ce nouveau cycle d’inégalités a coïncidé avec une autre révolution technologique : l’émergence des ordinateurs personnels et des technologies de l’information, des innovations qui ont fondamentalement transformé la manière dont la richesse était créée et distribuée.

Cette période a été accélérée par la déréglementation, la désindustrialisation et la privatisation, des politiques associées à l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, qui favorisaient le capital au détriment du travail. Les syndicats ont été affaiblis, les impôts sur les revenus des plus riches ont été réduits et les marchés financiers ont été libérés. Aujourd’hui, 1 % des adultes britanniques les plus riches possèdent plus de 20 % de la richesse totale du pays.

Le Royaume-Uni semble aujourd’hui se trouver dans le pire des deux mondes, aux prises avec une faible croissance et des inégalités croissantes. Pourtant, le renouveau est encore à portée de main. L’engagement actuel du gouvernement britannique à rationaliser la réglementation et à exploiter l’IA pourrait déclencher une nouvelle croissance, à condition qu’il s’accompagne d’investissements importants dans les compétences, les infrastructures modernes et des institutions inclusives au service de tous les travailleurs.

Dans le même temps, l’histoire nous rappelle que la technologie est un levier, pas une panacée. Une prospérité durable ne peut être atteinte que si les réformes institutionnelles et les mentalités évoluent au même rythme que l’innovation.

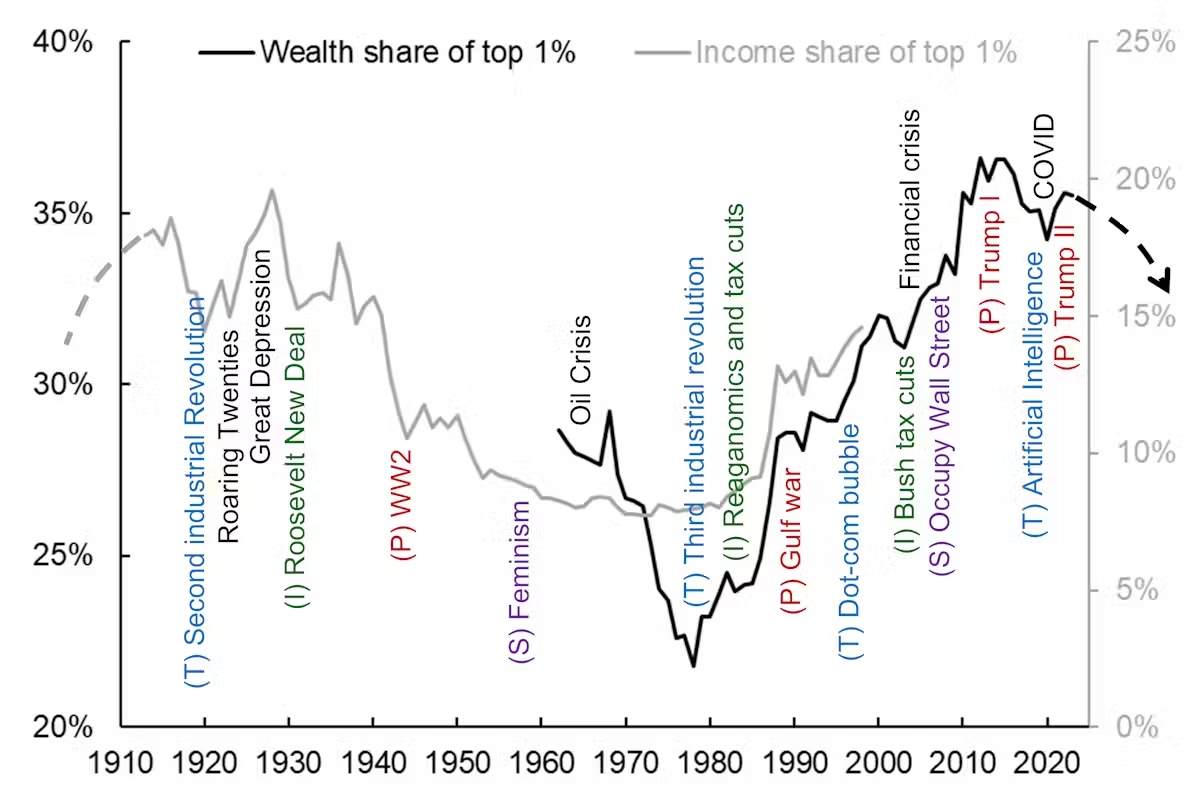

Le siècle américain

Alors que les cycles de croissance et d’inégalité se sont déroulés sur des millénaires en Chine et sur des siècles en Grande-Bretagne, l’histoire des États-Unis est un drame en accéléré, avec des cycles qui ne durent que quelques décennies. Au début du XXe siècle, plusieurs vagues de nouvelles technologies ont creusé considérablement le fossé entre riches et pauvres.

En 1929, alors que le monde était au bord de la Grande Dépression, John D. Rockefeller avait amassé une fortune si colossale – estimée à environ 1,5 % du PIB américain – que les journaux le saluaient comme le premier milliardaire du monde. Sa richesse provenait en grande partie de ses activités pionnières dans le domaine du pétrole et de la pétrochimie, notamment Standard Oil, qui dominait le raffinage du pétrole à une époque où les voitures et les transports mécanisés connaissaient un essor fulgurant.

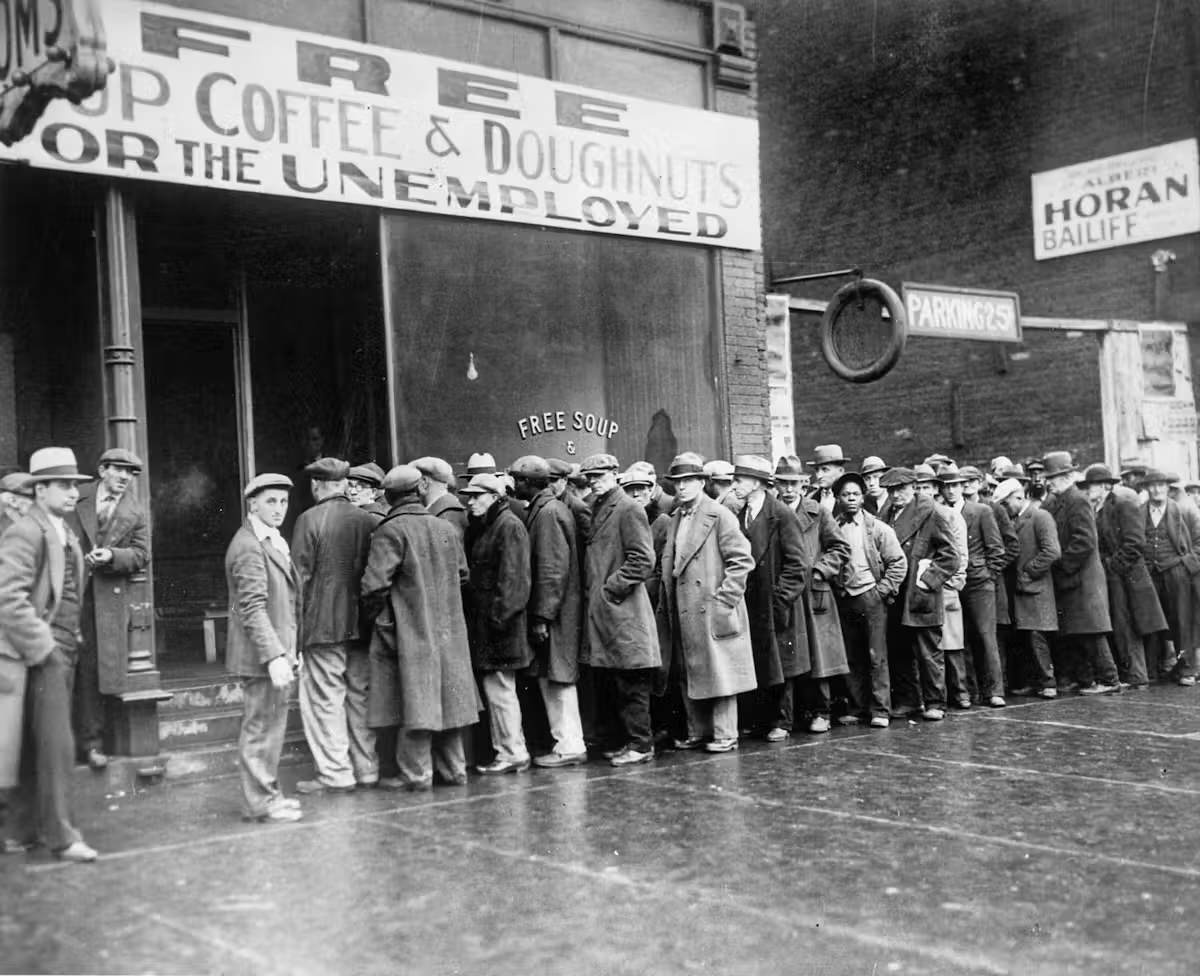

Cependant, cette période de richesse sans précédent pour une poignée de magnats coïncidait avec de graves déséquilibres dans l’économie américaine en général. Les « années folles » avaient stimulé la consommation et la spéculation boursière, mais la croissance des salaires de nombreux travailleurs était à la traîne par rapport à la hausse vertigineuse des bénéfices des entreprises. En 1929, les 1 % d’Américains les plus riches détenaient plus d’un tiers des revenus du pays, créant ainsi une base de prospérité extrêmement fragile.

Lorsque le marché boursier américain s’est effondré en octobre 1929, il a mis en évidence la vulnérabilité du système face à la fortune d’une petite élite. Des millions d’Américains ordinaires, qui vivaient sans économies ni garanties suffisantes, ont été immédiatement confrontés à des difficultés, marquant le début de la Grande Dépression. Des files d’attente s’étiraient dans les rues des villes et les banques s’effondraient sous le poids des retraits qu’elles ne pouvaient honorer.

En réponse, le New Deal du président Franklin D. Roosevelt a remodelé les institutions américaines. Il a introduit l’assurance chômage, le salaire minimum et des programmes de travaux publics pour soutenir les travailleurs en difficulté, tandis que la fiscalité progressive a atteint des taux supérieurs à 90 % pendant la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt a déclaré : « La mesure de notre progrès n’est pas d’ajouter davantage à l’abondance de ceux qui ont beaucoup, mais de fournir suffisamment à ceux qui ont trop peu. »

Contrairement au Royaume-Uni, la Seconde Guerre mondiale a été un grand facteur d’égalisation aux États-Unis, créant des millions d’emplois et attirant les femmes et les minorités dans des secteurs dont elles avaient longtemps été exclues. Après 1945, le GI Bill a élargi l’accès à l’éducation et à la propriété pour les anciens combattants, contribuant ainsi à la formation d’une classe moyenne solide. Bien que l’accès soit resté inégal, en particulier entre les races, cette période a marqué un tournant vers la norme selon laquelle la prospérité doit être partagée.

Parallèlement, des mouvements populaires menés par des personnalités telles que Martin Luther King Jr. ont remodelé les normes sociales en matière de justice. Dans ses discours moins cités, King a averti qu’« un rêve différé est un rêve refusé » et a lancé la Poor People’s Campaign, qui exigeait des emplois, des soins de santé et des logements pour tous les Américains. Ce rétrécissement de la répartition des revenus pendant l’après-guerre a été surnommé la « Grande Compression », mais il n’a pas duré.

Alors que les crises pétrolières des années 1970 marquaient la fin du cycle précédent d’inégalités, un autre cycle s’ouvrait avec l’émergence à grande échelle de la troisième révolution industrielle, portée par les ordinateurs, les réseaux numériques et les technologies de l’information.

La numérisation a transformé les modèles économiques et les marchés du travail, et la richesse s’est concentrée entre les mains de ceux qui possédaient les algorithmes, les brevets et les plateformes, et non ceux qui faisaient fonctionner les machines. Les entrepreneurs high-tech et les financiers de Wall Street sont devenus les nouveaux oligarques. Les stock-options ont remplacé les salaires comme véritable mesure du succès, et les entreprises ont de plus en plus récompensé le capital plutôt que le travail.

Dans les années 2000, la part de richesse détenue par les 1 % les plus riches a grimpé à 30 % aux États-Unis. L’écart entre la minorité élitiste et la majorité active s’est creusé à chaque introduction en bourse d’une entreprise, à chaque bonus versé par un fonds spéculatif et à chaque rapport trimestriel axé sur le rendement pour les actionnaires.

Mais il ne s’agissait pas seulement d’un phénomène de marché : il était institutionnellement orchestré. Les années 1980 ont marqué le début de l’ère de la « Reaganomics », portée par la conviction que « le gouvernement n’est pas la solution à notre problème ; le gouvernement est le problème ». Suivant cette philosophie néolibérale, les impôts sur les revenus élevés ont été réduits, les plus-values ont été protégées et les syndicats ont été affaiblis.

La déréglementation a donné carte blanche à Wall Street pour innover et spéculer, tandis que les investissements publics dans le logement, la santé et l’éducation ont été réduits. Les conséquences ont atteint leur paroxysme en 2008, lorsque le marché immobilier américain s’est effondré et que le système financier a implosé.

La crise financière mondiale qui a suivi a mis en évidence la fragilité d’une économie déréglementée, fondée sur des bulles de crédit et une concentration des risques. Des millions de personnes ont perdu leur maison et leur emploi, tandis que les banques ont été renflouées avec l’argent public. Cela a marqué une rupture économique et un jugement moral, prouvant que des décennies de politiques favorables au marché avaient produit un système qui privatisait les gains et socialisait les pertes.

Les inégalités, qui s’étaient longtemps accrues en arrière-plan, sont désormais devenues une fracture flagrante et indéniable de la société américaine, et elles le sont restées depuis lors.

Fig. 5. Part de la richesse et part des revenus du 1 % le plus riche aux États-Unis

Les États-Unis prouvent-ils donc que le modèle de Kuznets sur les inégalités est erroné ? Si le graphique ci-dessus montre que les inégalités se sont stabilisées aux États-Unis depuis la crise financière de 2008, rien n’indique qu’elles aient réellement diminué. Et à court terme, si les droits de douane imposés par Donald Trump ne devraient pas avoir beaucoup d’effet sur la croissance américaine, sa politique de baisse des impôts ne fera rien pour augmenter les revenus des classes populaires.

L’histoire du « siècle américain » est une succession vertigineuse de révolutions technologiques – des transports à l’industrie manufacturière, en passant par Internet et aujourd’hui l’IA – qui se sont succédé à un rythme effréné avant que les institutions, la politique ou les normes sociales n’aient pu s’y adapter. À mon avis, il ne s’agit pas d’un cycle brisé, mais d’un cycle interrompu. À l’image d’une roue qui ne termine jamais sa rotation, les inégalités augmentent, les réformes peinent à avancer et une nouvelle vague de bouleversements commence.

Un avenir inégalitaire avec l’IA ?

Comme toute explosion technologique, le potentiel de l’IA est à double tranchant. À l’instar des bureaucrates de la dynastie Tang qui accumulaient les céréales, les géants technologiques d’aujourd’hui monopolisent les données, les algorithmes et la puissance de calcul. Le cabinet de conseil en gestion McKinsey prévoit que les algorithmes pourraient automatiser 30 % des emplois d’ici 2030, des chauffeurs routiers aux radiologues.

Pourtant, l’IA démocratise également : ChatGPT enseigne aux étudiants en Afrique, tandis que des modèles open source tels que DeepSeek permettent à des start-ups du monde entier de défier l’oligarchie de la Silicon Valley.

L’essor de l’IA n’est pas seulement une révolution technologique, c’est aussi un champ de bataille politique. Les empires de l’histoire se sont effondrés lorsque les élites ont accumulé le pouvoir ; la lutte actuelle autour de l’IA reflète les mêmes enjeux. Deviendra-t-elle un outil d’élévation collective, à l’image de l’État-providence britannique d’après-guerre ? Ou une arme de contrôle, à l’instar des bureaucrates chinois de la dynastie Han qui accumulaient les réserves de céréales ?

La réponse dépendra de l’issue de ces batailles politiques. Au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, les propriétaires d’usines ont soudoyé des députés pour bloquer les lois sur le travail des enfants. Aujourd’hui, les géants de la technologie dépensent des milliards pour faire pression sur les régulateurs afin de neutraliser la réglementation de l’IA.

Pendant ce temps, des mouvements populaires tels que l’Algorithmic Justice League réclament l’interdiction de la reconnaissance faciale dans les services de police, faisant écho aux luddites qui détruisaient les métiers à tisser non pas par technophobie, mais pour protester contre l’exploitation. La question n’est pas de savoir si l’IA sera réglementée, mais qui écrira les règles : les lobbyistes des entreprises ou les coalitions citoyennes.

La véritable menace n’a jamais été la technologie elle-même, mais la concentration de ses fruits. Lorsque les élites accumulent les richesses issues de la technologie, les failles sociales s’élargissent, comme cela s’est produit il y a plus de 2 000 ans lorsque les « sourcils rouges » ont marché contre les monopoles agricoles de la Chine des Han.

Être humain, c’est grandir et innover. Le progrès technologique accroît les inégalités plus rapidement que les revenus, mais la réponse dépend de la manière dont les gens s’unissent. Des initiatives telles que « Responsible AI » et « Data for All » redéfinissent l’éthique numérique comme un droit civil, à l’instar du mouvement Occupy Wall Street qui a mis en lumière les inégalités de richesse. Même les mèmes, comme les sketchs TikTok moquant les préjugés de ChatGPT, façonnent l’opinion publique.

Il n’existe pas de voie simple entre croissance et inégalités. Mais l’histoire montre que l’avenir de l’IA n’est pas prédéterminé par le code : il est écrit, comme toujours, par nous.