Par Kohei Saito & Ryuji Sasaki

Traduction de l’article Rentier capitalism, technofascism and the destruction of the common, 13 octobre 2025

1. Introduction

« Un spectre hante le monde : le spectre du féodalisme ». Cette affirmation peut sembler étrange, compte tenu de l’optimisme qui règne actuellement autour des technologies numériques. En effet, les discours dominants continuent de célébrer l’avenir du capitalisme, porté par l’automatisation totale, l’intelligence artificielle et les biotechnologies. Pourtant, une vision plus sombre s’impose de plus en plus. Dans un contexte de stagnation prolongée des économies capitalistes à haut revenu et d’inégalités économiques croissantes, certains critiques affirment désormais sans détour que le capitalisme est déjà « mort » (Wark, 2019). Selon cette perspective, ce ne sont toutefois pas les « travailleurs du monde » qui ont démantelé le capitalisme, mais le capital lui-même. Dans ce récit, le capitalisme est remplacé par une forme renouvelée de féodalisme, appelée « technoféodalisme » (Durand, 2024). Les oligarques de la technologie, désormais appelés « cloudalistes », sont présentés comme la nouvelle classe dirigeante de l’économie des plateformes numériques, qui extrait des données et des rentes de chacun d’entre nous (Varoufakis, 2023).

Le concept de « technoféodalisme » est certes provocateur, mais le spectre du « féodalisme » qui hante l’ère numérique est un curieux amalgame de réalité et de métaphore. Les défenseurs du « néoféodalisme » de l’ère numérique affirment souvent que le capitalisme a été « tué » (Varoufakis, 2023), et certains vont même jusqu’à prétendre qu’il ne s’agit « pas seulement d’une métaphore » (Dean, 2025, p. 7). Pourtant, ces mêmes commentateurs concèdent fréquemment que leur utilisation de la terminologie féodale n’est en fait qu’une « analogie » (Dean, 2025, p. 15), ou qu’elle ne reflète qu’une « tendance » émergente (Dean, 2025, p. 14 ; Durand, 2024, p. ix). En vérité, il est difficile de nier que l’économie mondiale reste fondamentalement capitaliste. En tant que tel, le concept de technoféodalisme se révèle rapidement ambivalent et analytiquement limité dans sa capacité à expliquer la dynamique de l’économie numérique contemporaine.

Pour dépasser la confusion conceptuelle qui entoure le technoféodalisme, il est utile de revenir au Capital de Marx. La plupart des critiques technoféodales omettent notamment de se pencher sérieusement sur le volume III du Capital, en particulier sur sa théorie de la rente. À quelques exceptions près, les chercheurs ont largement négligé la pertinence de cet aspect de l’œuvre de Marx pour l’analyse de l’économie numérique actuelle. Cette omission théorique a contribué à la tendance à assimiler directement l’extraction de rente contemporaine au féodalisme, en contournant une évaluation critique de la rente au sein même du capitalisme. Dans ce contexte, la publication des manuscrits et carnets économiques de Marx dans la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) revêt une grande importance. Ces textes éclairent les développements théoriques tardifs de Marx sur la théorie de la rente et offrent une base cruciale pour l’analyse du capitalisme rentier. En élargissant le cadre théorique de Marx, cet article soutient que le capitalisme rentier représente la forme la plus avancée – et peut-être la dernière – du capitalisme. La théorie de la rente de Marx révèle les tendances destructrices de ce système, en particulier à travers sa monopolisation et sa prédation des biens communs.

Bien sûr, cela ne signifie pas que Marx ait anticipé la situation actuelle dans son ensemble. Un problème crucial que Marx n’avait pas prévu est la crise profonde à laquelle sont confrontés les mouvements antisystémiques contemporains. Le capitalisme rentier, soutenu par les nouvelles technologies de surveillance et de manipulation comportementale, établit de plus en plus une subsumption totale de la vie sous le capital, érodant ainsi la possibilité d’une solidarité anticapitaliste. En l’absence de mouvements antisystémiques puissants, l’instabilité sociale, économique et politique risque de s’intensifier dans les années à venir, pouvant aboutir à un glissement vers un régime plus autoritaire.

2. Pourquoi la thèse technoféodale passe à côté de l’essentiel

Réfléchissant au déclin des mouvements de gauche dans le contexte de l’essor de l’économie numérique, Fisher (2009) a déploré de manière célèbre qu’« il est plus facile d’imaginer la fin du monde que d’imaginer la fin du capitalisme » (p. 2). Pourtant, aujourd’hui, on pourrait être tenté d’affirmer que la numérisation a, en fait, entraîné la fin du capitalisme. Cette « fin » diffère toutefois considérablement de ce que Fisher avait à l’esprit, et encore plus de ce qu’envisageait Karl Marx il y a environ 150 ans. Le capitalisme n’a pas été renversé par la classe ouvrière dans le cadre d’une transition historique progressive vers le socialisme, sous l’impulsion du développement des forces productives. Au contraire, l’histoire semble aujourd’hui reculer : du capitalisme vers le féodalisme. Selon cette interprétation, les récentes avancées technologiques rapides dans le domaine numérique ont conduit le capital à « tuer » le capitalisme lui-même, inaugurant une ère de « technoféodalisme » (Varoufakis, 2023).

Pourquoi le féodalisme refait-il surface à l’ère numérique ? Au cœur de cet argument se trouve l’affirmation selon laquelle l’économie numérique actuelle est moins motivée par la production de biens et de plus-value que par la concurrence pour la rente monopolistique (Harrison, 2021). L’extraction de rente est devenue une pratique économique dominante et prédatrice, s’écartant considérablement de la logique fondamentale de la production capitaliste, qui repose sur l’exploitation du travail pour générer de la plus-value. Dans ce nouveau paradigme, les utilisateurs des plateformes numériques sont décrits comme des « serfs du cloud » qui, plutôt que de cultiver la terre et de payer un loyer foncier aux propriétaires, cultivent les plateformes numériques par la production de données, payant en fait un « loyer numérique » pour accéder aux biens et services offerts par les « fiefs du cloud ».

Grâce à la monopolisation de vastes plateformes numériques, les « cloudalistes » ont construit un espace dans lequel les caractéristiques déterminantes du capitalisme – telles que le « marché libre », la « concurrence », le « profit » et l’« exploitation » – sont de plus en plus supplantées par des caractéristiques féodales, notamment le « monopole », l’« appropriation » et la « rente ». Chaque activité au sein de cet espace est méticuleusement planifiée, manipulée et coordonnée par des algorithmes conçus pour maximiser les profits des propriétaires de plateformes (Varoufakis, 2023, p. 90). Même Thiel (2014), cofondateur de PayPal, reconnaît la nature néo-féodale des entreprises technologiques contemporaines d’un point de vue entrepreneurial : « les entreprises qui créent de nouvelles technologies ressemblent souvent davantage à des monarchies féodales qu’à des organisations censées être plus « modernes » » (p. 188). Dans ce contexte, qu’est-ce qui pose problème, le cas échéant, dans la thèse populaire de la « reféodalisation » ?

Morozov (2022) a déjà critiqué le technoféodalisme comme étant un concept inadéquat, arguant que les grandes entreprises technologiques sont activement engagées dans une concurrence féroce pour maximiser leurs profits grâce à la production de nouveaux produits – tels que les services de recherche par index (Google) et les nouvelles expériences de divertissement (Spotify et Netflix) – ainsi qu’à des investissements substantiels dans les centres de données, les infrastructures cloud et l’intelligence artificielle. Cette concurrence dynamique, motivée par la logique de maximisation des profits, contraste fortement avec l’image statique de la société féodale. Selon Morozov, le technoféodalisme est souvent utilisé comme une critique morale des oligarques technologiques, en les présentant comme des rentiers « paresseux » qui tirent profit de monopoles sans s’engager dans un travail productif. Il soutient que la tâche théorique la plus urgente consiste à examiner de manière critique les structures économiques réelles de l’économie numérique contemporaine.

En fait, en ne mettant pas en évidence les contradictions internes du capitalisme numérique, la thèse du néo-féodalismerisque d’impliquer que le capitalisme pourrait être rendu plus progressiste simplement en résistant à un supposé retour au féodalisme. Par exemple, Zuboff (2019) et Mazzucato (2019) prônent une forme plus équitable et plus compétitive de capitalisme numérique, qui serait obtenue en démantelant et en réglementant les monopoles illégitimes détenus par les grandes entreprises technologiques. Cependant, une telle confiance dans un capitalisme numérique plus bienveillant pourrait être trop optimiste. Prenons l’exemple d’Apple, le modèle préféré de Zuboff, qui a été critiqué pour ses stratégies de prix monopolistiques, la délocalisation de sa main-d’œuvre, les violations des réglementations en matière de confidentialité, l’évasion fiscale systémique et le manque de responsabilité environnementale (Muldoon, 2022, p. 24).

Selon Morozov (2022, p. 122), ces interprétations inadéquates de l’économie contemporaine découlent d’une conception trop dualiste du capitalisme. Pour Varoufakis, le capitalisme se définit par les échanges marchands, l’accumulation se faisant par l’exploitation du surplus de travail, tandis que le féodalisme se caractérise par le monopole et l’appropriation du surplus de travail. Cependant, cette opposition binaire entre marché et monopole, économie et politique, exploitation et appropriation offre un cadre trop étroit pour comprendre le mode de production capitaliste. En réalité, le développement capitaliste a toujours impliqué des formes d’appropriation parallèlement à l’exploitation du travail. L’appropriation comprend les échanges inégaux entre la périphérie et le centre impérial (Wallerstein, 1983), le travail reproductif principalement effectué par les femmes (Federici, 2004) et l’appropriation des contributions non rémunérées de la nature (Moore, 2015). La présence d’une appropriation généralisée dans l’économie numérique ne justifie donc pas en soi de reclasser le système actuel comme féodal.

La critique du technoféodalisme par Morozov est largement convaincante. Cependant, il ne propose pas de théorie capitaliste de la valeur qui intègre de manière cohérente les dynamiques de l’exploitation et de l’appropriation. Il se tourne plutôt vers le cadre théorique de Nancy Fraser comme alternative (Morozov, 2022, p. 123). Pourtant, Fraser (2022, p. 25) ne fait que souligner la nécessité d’une critique « à plusieurs volets », qui aborde les questions de classe, d’écologie, d’État et de genre.1Fraser souligne l’importance stratégique du déplacement des frontières entre production et reproduction, économie et politique, société et nature. Cependant, cet argument est plus polanyien, ce qui revient inévitablement à considérer comme acquise la séparation dualiste. Une critique marxiste vise une « synthèse » des deux catégories opposées, qui poursuit la voie de l’« abolition » d’un tel cadre dualiste moderne. En conséquence, le potentiel explicatif de la théorie économique marxiste reste sous-développé par rapport à l’économie numérique émergente.

Morozov ne parvient finalement pas à analyser l’expansion de l’appropriation numérique à travers le prisme de la théorie marxiste de la valeur-travail. Tout comme Varoufakis, qui confond capitalisme numérique et technoféodalisme, Morozov brouille la spécificité historique du capitalisme numérique actuel en ne faisant pas la distinction entre les différentes formes d’appropriation au sein du système capitaliste. Il néglige ainsi les distinctions nuancées que Marx a établies dans Le Capital, en particulier dans le volume III, entre les différentes formes d’appropriation opérant au sein du système de marché.

En fait, ceux qui participent à ce débat ont tendance à ne se référer que sporadiquement au Capital de Marx. Cette négligence est frappante, étant donné que Le Capital contient une discussion approfondie sur la rente. Une raison simple explique cette omission : l’idée largement répandue selon laquelle l’analyse du capitalisme du XIXe siècle par Marx n’est plus pertinente. Cette perception est renforcée par le chapitre 6 du volume III du Capital, qui se concentre principalement sur la rente foncière dans l’agriculture et l’exploitation minière. Ces exemples semblent dépassés dans le contexte de l’économie numérique actuelle 2L’autre raison de cette négligence regrettable est que le chapitre sur la rente est presque le dernier chapitre du volume III du Capital, ce qui signifie que sa bonne compréhension présuppose une compréhension globale du Capital. En particulier, la théorie de la rente de Marx repose sur le concept de « valeur marchande », qui reste l’un des concepts les plus difficiles du Capital..

C’est pourquoi Harvey (2012) cherche à actualiser la théorie de la rente de Marx en élargissant son application : « Toute rente, rappelons-le, est un retour au pouvoir monopolistique de la propriété privée d’un actif crucial, tel que la terre ou un brevet. Le pouvoir monopolistique de la propriété privée est donc à la fois le point de départ et le point d’arrivée de toute activité capitaliste » (p. 94) . Dans le même ordre d’idées, Christophers (2020) propose une définition de la rente qui mélange des éléments de l’économie dominante et de l’économie hétérodoxe : « La définition de la rente que j’utilise ici est donc en fait un hybride entre l’hétérodoxe et l’orthodoxe : le revenu tiré de la propriété, de la possession ou du contrôle d’actifs rares dans des conditions de concurrence limitée ou inexistante » (p. xxiv).

Cependant, les approches de Harvey et de Christophers en matière de rente sont problématiques. Si tout revenu tiré du monopole d’actifs rares est classé comme rente, il devient théoriquement impossible de distinguer la rente du revenu financier. Christophers critique à la fois les définitions hétérodoxes et néoclassiques de la rente, mais ne parvient pas à développer un cadre conceptuel cohérent et consistant qui lui soit propre, finissant par confondre le revenu financier et le revenu tiré des plateformes. Harvey, en revanche, tente de distinguer la rente des revenus financiers. Néanmoins, dans son analyse, la base de l’extraction de la rente se réduit en fin de compte à la simple propriété d’« actifs cruciaux ». Cette approche risque de faire disparaître la distinction entre plus-value et rente, puisque la plus-value elle-même provient également du monopole sur les moyens de production. En bref, les définitions de la rente avancées par Harvey et Christophers sont à la fois trop larges et trop vagues pour offrir un cadre satisfaisant pour analyser la dynamique rentière de l’économie numérique actuelle. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de revenir à la description originale de la rente par Marx dans Le Capital afin d’éviter toute réinterprétation arbitraire.

3. La théorie de la rente de Marx à l’ère numérique

On croit souvent à tort que l’analyse de Marx dans Le Capital se limite à la phase historique spécifique du capitalisme du XIXe siècle. Son exposé sur la « moyenne idéale » du mode de production capitaliste élabore des catégories économiques fondamentales – telles que « valeur », « marchandise », « argent » et « capital » – qui sont indispensables pour comprendre le capitalisme en tant que tel. Ces catégories ne se limitent pas à un moment historique particulier, mais en sont soigneusement abstraites, de sorte qu’elles constituent le cadre conceptuel essentiel pour analyser toute forme historique de capitalisme. Par exemple, les marchés financiers et les produits dérivés actuels ne peuvent être correctement compris qu’une fois que l’on a saisi le concept de « capital porteur d’intérêts ». La même logique s’applique à la rente numérique : bien que Marx n’ait pu prévoir les niveaux actuels de financiarisation ou le développement de l’économie numérique, cela ne rend pas Le Capital obsolète.

Bien sûr, cela ne résout pas à lui seul les limites historiques de l’analyse de Marx. En particulier, son analyse de la rente se limite largement à l’agriculture et à l’exploitation minière. La section sur la rente reste l’un des domaines les moins explorés de l’économie marxiste, et peu de chercheurs ont tenté d’appliquer le concept de rente de Marx à l’économie rentière contemporaine. Cette négligence a contribué à l’émergence du discours sur le technoféodalisme, qui a comblé le vide conceptuel laissé par cette omission.

Cependant, Marx était bien conscient des limites de confiner la théorie de la rente à l’agriculture et à l’industrie minière. Cette prise de conscience explique son intense engagement sur la question de la rente dans ses dernières années. Au cours de la période où Marx écrivait les livres II et III du Capital,3Le projet initial de Marx pour Le Capital était de deux volumes. Engels en a ensuite fait trois. Ici, le terme « livre » fait référence à la division originale du Capital en fonction du contenu, tandis que le terme « volume » fait référence à la division pour la publication., le milieu du XIXe siècle a connu une expansion rapide des projets d’infrastructure, notamment les chemins de fer, les ports et, plus tard, les réseaux d’électricité et de télécommunications. Ces développements à grande échelle ont souvent donné lieu à des monopoles naturels, la concurrence sur le marché dans ces secteurs s’avérant extrêmement difficile. Par conséquent, ils sont également devenus des sources importantes de rente. Observant ces transformations dans les années 1870, Marx, alors âgé, s’est efforcé de réviser et d’étendre sa théorie de la rente en réponse à l’émergence de nouvelles formes de monopole et d’extraction de valeur.

Néanmoins, les résultats des recherches menées par Marx au cours de ses dernières années ne sont pas clairement reflétés dans les éditions actuelles du Capital. Marx est décédé avant d’avoir terminé son ouvrage, et Engels a ensuite édité les manuscrits de Marx et les a publiés sous forme de volumes II et III. Ce processus éditorial a créé des difficultés, en particulier pour le volume III, dont le projet principal a été préparé en 1864-1865 et qui ne tient donc pas compte des développements intellectuels de Marx au cours des près de deux décennies qui ont précédé sa mort en 1883. Cette situation a eu des conséquences malheureuses pour la réception ultérieure des idées de Marx. Bien que Marx ait commencé à développer sérieusement sa théorie de la rente dans les années 1860, le brouillon principal de 1864-1865 ne l’élabore pas de manière exhaustive. En conséquence, la plupart des recherches antérieures, s’appuyant sur les éditions révisées par Engels, ont limité leur analyse à la rente foncière agricole, la rejetant comme une discussion dépassée du XIXe siècle. Cependant, la théorie de la rente de Marx n’est pas obsolète, car il n’y a aucune nécessité inhérente de limiter la rente exclusivement à l’agriculture et à l’exploitation minière.

Ces dernières années, la nouvelle édition complète des œuvres de Marx et Engels, la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), a publié les manuscrits économiques de Marx sur Le Capital et ses carnets de notes qui n’étaient pas disponibles auparavant. Parmi ceux-ci figurent des manuscrits et des carnets de notes datant des années 1870, qui fournissent des informations précieuses pour reconstituer le développement théorique de Marx au cours de ses dernières années (Saito, 2023). La théorie de la rente ne fait pas exception. Après avoir publié le volume I du Capital en 1867, Marx a commencé à s’intéresser sérieusement aux sciences naturelles tout en poursuivant ses recherches en économie politique. Tout au long des années 1870 et 1880, il a lu divers ouvrages sur l’agriculture, la sylviculture, l’élevage laitier et l’exploitation minière, s’inspirant des dernières découvertes en matière d’agronomie, de botanique, de géologie et de minéralogie. Ses carnets révèlent une compréhension écologique approfondie de la « fracture irréparable » entre le métabolisme social et naturel sous le capitalisme, ainsi qu’une élaboration plus poussée de la théorie de la rente (Saito, 2017). De plus, au cours des années 1870, Marx a suivi de près le développement du capitalisme en Amérique et en Russie, en se concentrant sur l’expansion rapide du système de crédit et de la rente (Heinrich, 2016, p. 132). 4Ses carnets sur le système de crédit et la rente sont désormais publiés dans MEGA IV/25 (Marx, 2024). L’analyse détaillée de ces carnets dépasse le cadre du présent article.

Une réalisation notable est la publication récente du carnet de Marx rédigé vers 1878 dans le cadre de son travail sur Le Capital, livre III. Dans le passage suivant, Marx établit une distinction claire entre « rente foncière » et « rente », considérant la « rente » comme une catégorie plus large et plus générale. Cette distinction marque une évolution théorique importante dans la pensée de Marx au cours des années 1870 :

Il y a ici deux choses : soit ce monopole n’est que temporaire et peut être brisé par le développement des investissements en capital dans l’entreprise en question, c’est-à-dire par la concurrence capitaliste ordinaire ; alors le surplus de profit n’est pas fixé dans la rente. Soit c’est l’inverse qui se produit ; alors il est fixé dans la rente, qui est toutefois à nouveau soumise à de grands changements dans sa quantité, par exemple la rente foncière. D’autre part, les branches d’activité qui constituent des monopoles naturels, telles que les chemins de fer, puisque leur profit n’entre pas dans la régulation du taux général de profit, c’est-à-dire qu’il ne peut être réduit par la concurrence à ce niveau. (Marx, 2024, p. 62)

Selon Marx, il existe deux types de « monopole » : « temporaire » et « fixe ». Dans le cas d’un monopole temporaire résultant d’une supériorité technique, l’avantage disparaît dès que la technologie se généralise. En conséquence, les « profits excédentaires » obtenus en fixant des prix supérieurs aux prix de production disparaissent également. 5Ce type de plus-value a traditionnellement été examiné sous la rubrique « capital monopolistique », ancré dans les structures de marché oligopolistiques (Baran & Sweezy, 1966). Les profits excédentaires provenant des monopoles de marché reflètent la trajectoire historique de l’accumulation du capital. Cependant, comme la théorie du capital monopolistique s’intéressait principalement aux structures oligopolistiques, elle n’accordait pas suffisamment d’attention à la dynamique du monopole naturel. Dans le capitalisme rentier contemporain, cependant, les monopoles naturels ont repris une place centrale. Ainsi, malgré certaines similitudes, il ne faut pas oublier que le « capital monopolistique » et le « capital rentier » fonctionnent selon des logiques distinctes. Si Vasudevan (2022) reconnaît la distinction entre ces deux formes de monopole, il cherche néanmoins à interpréter le capitalisme rentier à travers le « prisme du capital monopolistique ». Dans de tels cas, les profits excédentaires ne sont pas fixés sous forme de rente. En revanche, Marx a fait valoir que, dans certains cas, les profits excédentaires peuvent devenir fixes et se transformer ainsi en rente. Comme indiqué précédemment, la rente foncière résultant de la rareté naturelle de l’offre de terrains en est un exemple. Cependant, la rente apparaît également dans des secteurs tels que l’industrie ferroviaire, où les obstacles aux économies d’échelle créent des monopoles naturels, permettant ainsi aux profits excédentaires d’être fixés sous forme de rente.

À ce stade, on peut discerner une nouvelle idée importante dans la pensée de Marx qui n’est pas reflétée dans l’édition actuelle du Capital, volume III, éditée par Engels. Marx a formulé un concept général de « rente », le distinguant de la catégorie plus restreinte de « rente foncière ». Au-delà de l’agriculture et de l’exploitation minière, Marx a également pris en considération des secteurs tels que les routes, les chemins de fer, les ports et l’électricité. Selon Marx, la rente provient de la propriété ou du contrôle de ressources rares et non reproductibles, c’est-à-dire de ressources qui ne peuvent être générées par le travail, l’investissement en capital ou la valeur d’usage de certains produits du travail (Basu, 2022). En d’autres termes, la rente provient de ressources qui, contrairement à certains avantages technologiques, sont impossibles ou extrêmement difficiles à (re)produire par le capital. Par exemple, le capital ne peut pas créer des terres ou des gisements de ressources naturelles comme il peut fabriquer des machines pour augmenter la productivité. En outre, des secteurs tels que les chemins de fer et l’électricité exigent des investissements initiaux considérables, avec de longues périodes nécessaires pour récupérer ces investissements ; ils permettent donc rarement une véritable concurrence sur le marché. Ce sont précisément ces contraintes matérielles (naturelles) qui empêchent le capital de déployer librement ces ressources, ce qui entraîne la fixation de profits excédentaires sous forme de rente.

Bien sûr, la contrainte « naturelle » n’est pas la seule condition pertinente. Bien que Marx ne l’ait pas abordée directement, les monopoles « artificiels » – en particulier ceux basés sur la connaissance, tels que les brevets et les licences – constituent également des conditions de production uniques. Ceux-ci ne peuvent être reproduits par d’autres capitalistes en raison des protections juridiques accordées par les droits de propriété intellectuelle. Ces monopoles permettent à leurs détenteurs d’augmenter les prix et de percevoir des redevances, s’appropriant ainsi une partie des profits excédentaires. De cette manière, diverses formes de rente qui dépassent largement le domaine de l’agriculture et de l’exploitation minière apparaissent comme une catégorie fondamentale du mode de production capitaliste.

En résumé, la catégorie marxiste de « rente » peut être généralisée comme suit : surprofits fixes obtenus grâce au monopole de ressources de production et de distribution non reproductibles et rares. Le « surprofit fixe » désigne les gains obtenus en augmentant les prix grâce à un contrôle monopolistique structurel. 6Pour reprendre le point de la note précédente, le capital monopolistique réalise un « profit excédentaire », mais celui-ci repose sur des conditions de production que le capital peut produire. Comme nous le verrons plus loin, ce que le capital ne peut pas produire, c’est le bien commun. Cela implique essentiellement que ceux qui paient la rente subissent simplement des pertes, car la rente elle-même ne génère aucune valeur supplémentaire. En effet, Marx a souligné l’illusion selon laquelle la rente constitue une création de valeur, à savoir que la terre produit de la valeur et que la propriété foncière possède une valeur. Selon Marx, la rente est une « fausse valeur sociale » (Marx, 1991, p. 799). Comme aucune nouvelle plus-value n’est produite, la rente représente une forme de prédation opérant dans un cadre à somme nulle.

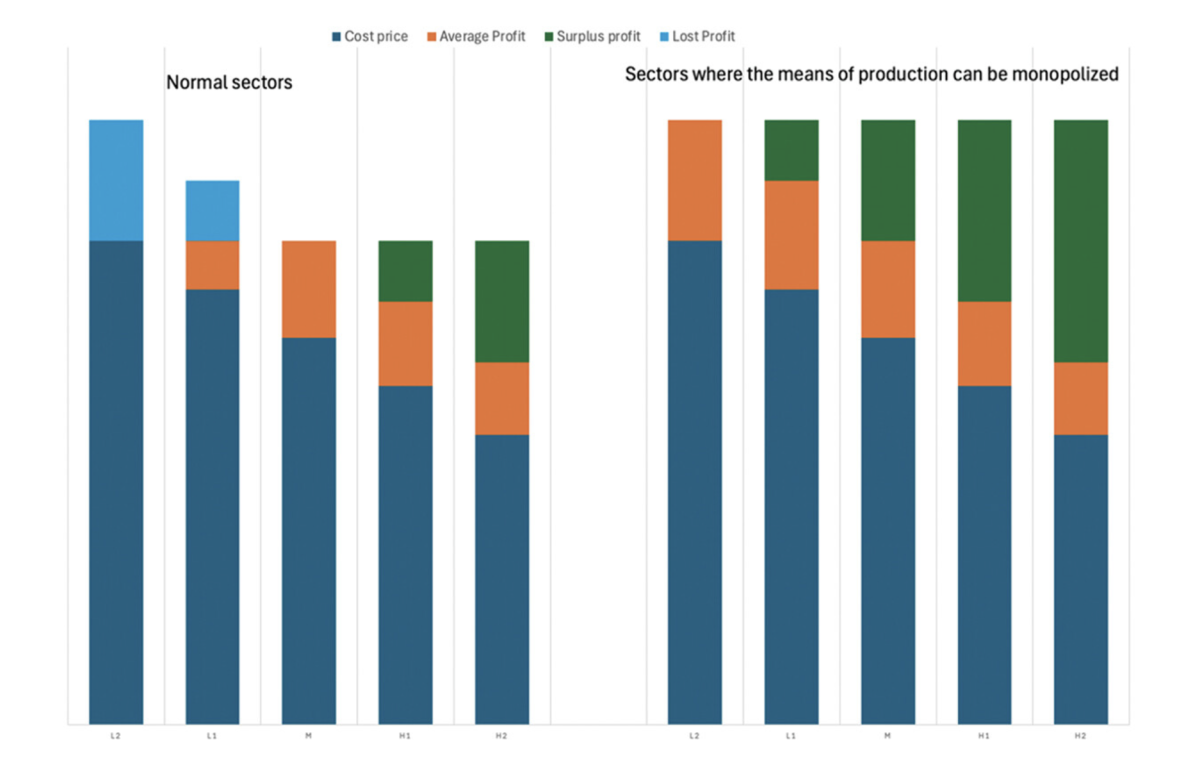

Néanmoins, contrairement au profit commercial et à l’intérêt, la rente n’est pas une distribution de plus-value. Elle constitue plutôt une forme distincte d’appropriation. L’idée fondamentale de la théorie de la valeur-travail de Marx est que la plupart de la valeur économique dans le système capitaliste provient de la rareté du travail. 7Dans le capitalisme, il n’est pas possible de résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre par des principes communautaires tels que la tradition, la coutume et les ordres autoritaires. Par conséquent, la pénurie de main-d’œuvre est traitée en considérant les produits du travail comme des marchandises dont la valeur correspond à la quantité de travail nécessaire pour les produire (Sasaki, 2021, pp. 57-62). Cependant, cela ne tient pas compte de toutes les sources de revenus. En fait, la rente ne provient pas de la rareté de la main-d’œuvre, mais plutôt de la rareté naturelle des moyens de production (ou de distribution) qui ne sont reproductibles ni par le travail ni par le capital. Le monopole sur ces ressources rares et non reproductibles donne lieu à des profits excédentaires fixes, mais ceux-ci sont qualitativement différents de la valeur produite par le travail.8Il convient de noter que cela ne signifie pas que la rente est exemptée de la loi de la valeur. Elle est plutôt régie par la loi de la valeur marchande (Sasaki, 2021b, p. 152). C’est précisément pour cette raison que Marx a qualifié la rente de « fausse valeur sociale ». Pour comprendre son caractère unique, la rente peut être mise en contraste avec le profit commercial et l’intérêt, qui ne sont que de simples distributions de plus-value entre capitalistes. 9Les gains en capital générés par le commerce de capital fictif — compris comme une forme dérivée de capital portant intérêt — puisent en fin de compte dans le pool de capital monétaire existant dans l’ensemble de la société. Bien que ces gains restent indirectement limités par la production de plus-value, ils ne sont plus directement liés à la rareté de la main-d’œuvre. De plus, l’expansion du système de crédit socialise de plus en plus les sources de capital monétaire, avec pour résultat que ces gains entraînent non seulement une redistribution de la plus-value entre les capitalistes financiers, mais aussi l’appropriation de la richesse de la société dans son ensemble, fonctionnant de manière analogue à la rente. En revanche, la rente n’est pas l’appropriation de la plus-value générée par le capital industriel, mais une revendication beaucoup plus large sur la richesse sociale, comme le montre la figure 1. 10Marx a souligné que la rente est une appropriation de la richesse de la société dans son ensemble : « Lorsque la société, considérée comme consommatrice, paie trop cher les produits agricoles, cela constitue un moins pour la réalisation de son temps de travail dans la production agricole, mais cela constitue un plus pour une partie de la société, les propriétaires fonciers » (Marx, 1991, p. 800). Dans les secteurs non agricoles ordinaires, la concurrence garantit que la valeur marchande correspond au niveau de production qui permet aux entreprises ayant une productivité moyenne de réaliser uniquement le taux de profit moyen. Les entreprises dont la productivité est supérieure à la moyenne obtiennent un surplus de profit, tandis que celles dont la productivité est inférieure reçoivent moins que la moyenne et perdent une partie de la plus-value qu’elles génèrent. Cependant, dans l’agriculture, où les moyens de production peuvent être monopolisés, cette égalisation ne se produit pas. Tant qu’il existe une demande, la valeur marchande est déterminée par les produits fabriqués dans les conditions les moins productives. En conséquence, tous les autres producteurs dont la productivité est supérieure obtiennent un profit excédentaire, qui prend la forme d’une rente. Comme la rente n’est pas fondée sur la rareté de la main-d’œuvre, elle revêt un caractère purement extractif par rapport au profit commercial et à l’intérêt. 11À ce stade, il est utile de se tourner vers la critique de Marx sur la nature parasitaire de la rente. La terre, en tant que condition de production, est indispensable à la création de toutes les valeurs d’usage et particulièrement décisive dans l’agriculture et l’exploitation minière. Pourtant, la propriété foncière elle-même n’a aucune fonction économique intrinsèque dans la génération de plus-value. Le capital commercial contribue en se spécialisant dans la circulation du capital, ce qui réduit les coûts commerciaux et le temps de circulation, ce qui facilite la production de plus-value. De même, le capital porteur d’intérêts, par l’intermédiaire du système de crédit, accélère l’expansion du capital industriel, le libérant des limites étroites de la propriété privée et le socialisant davantage. En revanche, « l’activité du propriétaire foncier consiste simplement à exploiter les progrès du développement social […] auxquels il ne contribue pas et dans lesquels il ne risque rien, contrairement au capitaliste industriel » (Marx, 1991, p. 908). La propriété foncière est donc « superflue et nuisible » au développement général de la production capitaliste, lui imposant le coût inutile de la rente (Marx, 1991, p. 760). Comme nous le verrons plus loin, une dynamique parallèle peut être observée dans le capitalisme contemporain. Les propriétaires de plateformes numériques, d’une part, améliorent l’efficacité productive, mais d’autre part, ils épuisent et enferment divers biens communs. Leur rôle, de plus en plus parasitaire et irrationnel, reflète le caractère improductif et extractif que Marx a identifié dans la rente.

Figure 1. Différence entre le prix du marché dans les secteurs agricoles et non agricoles.

Aujourd’hui, la rente est devenue plus importante que jamais en tant que source de revenus, en raison de l’expansion significative des possibilités d’extraction de rente offertes par les nouvelles technologies numériques. Contrairement à la terre, il n’est pas intrinsèquement impossible pour de nouveaux entrants de créer une plateforme numérique. Néanmoins, comme pour les infrastructures telles que les chemins de fer, la construction d’une nouvelle plateforme implique des coûts d’investissement initiaux substantiels. En outre, en raison des effets de réseau positifs, les barrières à l’entrée restent extrêmement élevées. Cela crée un risque élevé d’émergence de monopoles, généralement dominés par la société qui s’estime la première une part de marché importante, comme Amazon dans le commerce électronique ou Google dans l’indexation des recherches.

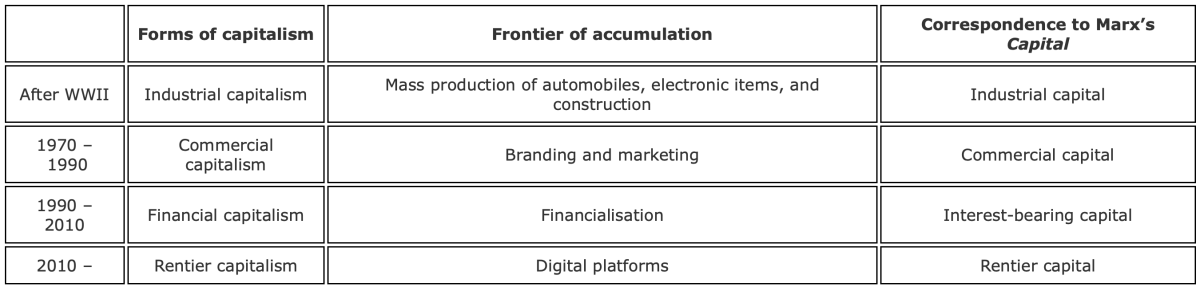

En d’autres termes, la frontière du capital au XXe siècle s’est progressivement éloignée du capital industriel. Elle a dépassé le capital commercial (publicité et image de marque) et le capital porteur d’intérêts (financiarisation) et, aujourd’hui, la rente numérique extraite par les plateformes représente la nouvelle frontière du capital. Par conséquent, en nous appuyant sur la généralisation du concept de rente développé par Marx, nous devrions analyser l’économie contemporaine de la rente numérique comme la dernière forme de capitalisme, à savoir le capitalisme rentier (Sadowski, 2020) (tableau 1).

Tableau 1. Différentes formes de capitalisme par ordre chronologique.

4. La rente numérique et son irrationalité

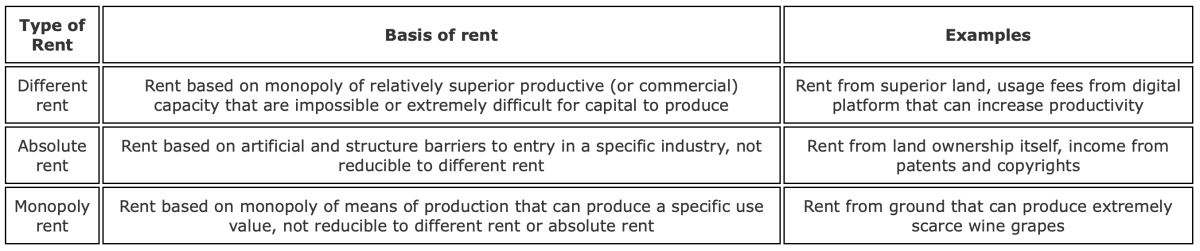

En actualisant le cadre analytique de Marx, il devient possible d’appliquer le concept marxiste de rente à l’économie numérique contemporaine, tout en conservant des analogies claires avec la rente foncière (terrain = plateforme, roue à eau = applications, récolte = données, rente foncière = rente numérique). Si une plateforme numérique monopolistique est construite pour améliorer l’efficacité de la production et de la circulation grâce à la collecte de données et à la coordination algorithmique, son propriétaire peut obtenir des profits excédentaires, à l’instar des propriétaires fonciers qui tirent des loyers de terres bénéficiant de conditions naturelles favorables. Cela correspond à la rente différentielle. En outre, la propriété d’actifs incorporels (brevets, droits d’auteur et marques déposées) agit comme une barrière artificielle à l’entrée pour les concurrents potentiels et permet de percevoir des droits d’utilisation. Il s’agit de la rente absolue.12Il existe ici une légère différence par rapport à la définition de Marx lui-même de la rente absolue. Bien que Marx ait tenté d’expliquer la rente absolue comme la différence entre la valeur et le prix de production, cette approche a finalement échoué selon nous. Au contraire, la rente absolue doit être comprise en termes de barrières à l’entrée dans des industries spécifiques qui ne peuvent être réduites aux conditions de la rente différentielle. Il existe également un type de rente découlant du monopole de moyens de production particuliers capables de générer une valeur d’usage spécifique. Ce type de rente ne peut être réduit ni à la rente différentielle ni à la rente absolue ; il doit être classé dans la catégorie des rentes de monopole (tableau 2).

Tableau 2. Types de rente en tant que surplus de profit fixe.

Cependant, il existe également des différences importantes entre la rente numérique et la rente foncière traditionnelle. Dans le cas des terrains, une seule personne ou entité peut utiliser une parcelle donnée à la fois et payer un loyer en conséquence. En revanche, les logiciels et les plateformes numériques peuvent accueillir simultanément des millions d’utilisateurs, tout en ne nécessitant qu’un investissement supplémentaire minimal pour leur expansion. Par conséquent, la rente qui peut être prélevée par le biais d’abonnements et de licences est bien plus importante. Contrairement aux terres fertiles, dont la disponibilité est limitée et qui sont soumises à des rendements décroissants, la rente provenant des plateformes numériques tend à augmenter avec l’échelle, en raison des effets de réseau et des faibles coûts marginaux.

De plus, la portée de la rente numérique est remarquablement vaste, s’étendant non seulement à la sphère de la production, mais aussi à la circulation et à la consommation. Plus précisément, l’IA générative et les plateformes cloud (par exemple, Microsoft Azure, AWS) fonctionnent comme des moyens de production, soit en réduisant les coûts de fabrication, soit en augmentant l’intensité du travail, générant ainsi des profits excédentaires. Les plateformes publicitaires (telles que Google et Facebook) améliorent l’efficacité de la circulation et contribuent également à générer des profits commerciaux excédentaires. Dans le domaine de la consommation, les entreprises technologiques adoptent de plus en plus des modèles dans lesquels les produits sont vendus à des prix monopolistiques, avec une extraction continue de rente par le biais de frais d’utilisation basés sur un abonnement (comme on le voit chez Tesla et Apple). En outre, des modèles commerciaux allégés qui économisent le capital et la main-d’œuvre, tels que les plateformes de covoiturage et d’hébergement (par exemple Uber et Airbnb), sont apparus comme des alternatives aux taxis et aux hôtels traditionnels. De même, les plateformes financières telles que PayPal et Wise (anciennement TransferWise) prélèvent des frais sur les transferts d’argent et les paiements. Les possibilités d’extraction de rente sont omniprésentes, faisant de la rente la nouvelle frontière du capital. 13Comme le montrent les cas d’Apple et de Tesla, les grandes entreprises technologiques produisent également des biens matériels tels que des ordinateurs et des voitures, générant ainsi une plus-value. Des entreprises comme Google et Spotify produisent de la même manière des biens immatériels, notamment des index de recherche et des expériences musicales, qui contribuent également à la création de plus-value (Morozov, 2022). En outre, les technologies numériques améliorent considérablement l’efficacité de la circulation du capital, ce qui conduit à la production de profits commerciaux (Dyer-Witheford & Mularoni, 2025). Par conséquent, les revenus réels de ces entreprises se composent d’un mélange de plus-value et de profit excédentaire.

Les relations au sein de l’économie rentière sont très asymétriques, mais de nombreuses entreprises et utilisateurs n’ont d’autre choix que de s’en remettre aux plateformes des grandes entreprises technologiques. Les mégadonnées liées à la fabrication sont devenues une condition indispensable à la production, essentielles pour améliorer l’efficacité de la production et de la distribution grâce à la gestion des stocks, à la prévision de la demande, à la détection précoce des problèmes et à l’amélioration de la qualité sur la base des commentaires des clients. Cependant, seul un petit nombre de grandes entreprises situées au sommet des chaînes d’approvisionnement mondiales possèdent la capacité et les ressources nécessaires pour collecter et analyser ces données, ce qui leur permet d’établir des relations de pouvoir asymétriques avec d’autres entreprises et d’en tirer des rentes.

Cette réalité souligne la difficulté d’acquérir des données utiles. On pense souvent à tort que les données sont gratuites et abondantes, avec un « coût marginal nul » (Rifkin, 2014). Cependant, la collecte de données pertinentes, leur traitement dans des formats utilisables et leur analyse ultérieure sont loin d’être simples. L’utilisation rentable des données nécessite des investissements massifs dans l’innovation technologique, l’expertise spécialisée et l’infrastructure numérique, notamment les services cloud, les centres de données, les outils de surveillance, les ensembles de données et une puissance de calcul importante. De plus, les entreprises doivent s’assurer que les utilisateurs s’engagent activement sur les plateformes pendant leur temps libre afin de générer des données précieuses. C’est pourquoi les données produites et capturées par les plateformes numériques doivent être considérées comme une ressource rare. Il n’est donc pas surprenant que les grandes entreprises technologiques se livrent une concurrence féroce pour monopoliser ce marché encore inexploité.

Cependant, la concurrence entre les entreprises de plateformes numériques diffère considérablement de celle qui existe dans les secteurs manufacturiers traditionnels tels que l’automobile ou les réfrigérateurs. Les ventes et les profits colossaux des grandes entreprises technologiques peuvent créer une impression trompeuse. Du point de vue de la théorie de la valeur-travail de Marx, la rente constitue un profit excédentaire induit par le monopole et représente simplement l’appropriation de la richesse sociale, plutôt que la génération d’une nouvelle plus-value. Les activités d’extraction de rente ne dépendent pas de la production de valeur, mais reposent plutôt sur une « fausse valeur sociale ». En d’autres termes, si les investissements substantiels dans les centres de données, les algorithmes et les capteurs représentent sans aucun doute une innovation technologique, ils ne visent pas principalement à produire de la plus-value. Ils servent plutôt à fidéliser les utilisateurs, à extraire des données, à enfermer les connaissances et à maximiser la rente. À mesure que la frontière du capital se déplace de la production industrielle vers la financiarisation et la rentierisation, le rôle central du capital industriel devient de plus en plus marginal. Les capitalistes industriels peuvent encore générer de la plus-value, mais celle-ci est uniquement appropriée par les propriétaires de plateformes numériques.

En bref, l’économie dans son ensemble ne croît pas, même si les oligarques technologiques accumulent de plus en plus de richesses. Au contraire, la grande majorité des entreprises et des utilisateurs qui paient des loyers subissent des pertes en termes de bénéfices réels, de revenu disponible et de taux de profit en baisse. Néanmoins, les entreprises n’ont d’autre choix que de continuer à investir dans la transformation numérique ; prendre du retard ne ferait qu’aggraver leurs pertes. Pour tenter de compenser ces pertes, les entreprises intensifient l’exploitation de la main-d’œuvre, ce qui entraîne une stagnation des salaires. Par ailleurs, dans un contexte d’inflation, la pratique consistant à gonfler les prix est apparue comme une stratégie opportuniste pour s’approprier la valeur produite par les travailleurs. Or, ceux-ci subissaient déjà des difficultés croissantes depuis des décennies de réformes néolibérales, qui ont entraîné des coupes dans les prestations sociales, la précarité de l’emploi et la baisse des salaires réels. Le capitalisme rentier aggrave ces conditions, contribuant à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs. En conséquence, l’économie réelle stagne. Bien que la révolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) ait été saluée comme l’émergence d’une « nouvelle économie » susceptible de stimuler la croissance économique au début du XXIe siècle, le résultat s’est avéré très différent des attentes (Foley, 2013) : une société extrêmement inégalitaire, caractérisée par une longue stagnation et un fossé entre les 1 % et les 99 %.

On peut se demander pourquoi un modèle économique prédateur tel que le capitalisme rentier a émergé, malgré sa tendance inhérente à générer de graves inégalités et une stagnation économique à long terme. À bien des égards, il semble suicidaire, même du point de vue du capitalisme lui-même. Alors que les techno-optimistes continuent de célébrer les progrès réalisés grâce aux avancées de l’IA, de la robotique et de la biotechnologie, la réalité de l’économie rentière diverge fortement de ce que l’on a appelé « l’âge d’or » du capitalisme du XXe siècle, caractérisé par des taux de croissance élevés et une redistribution vers la classe ouvrière dans le cadre de l’État-providence. En revanche, le capitalisme contemporain est confronté à une limite structurelle à l’accumulation, caractérisée par des taux de croissance durablement faibles et des inégalités croissantes.

En effet, au cours du dernier demi-siècle, le système capitaliste a été en proie à une baisse du taux de profit, à une croissance atone et à une stagnation prolongée (Kliman, 2011). Le capital a cherché à surmonter ces difficultés en adoptant des stratégies postfordistes, telles que la flexibilité de la production adaptée à la demande des consommateurs, la production allégée et l’augmentation de la valeur marchande grâce à l’image de marque, parallèlement à l’austérité néolibérale, la financiarisation, les taux d’intérêt nuls et l’assouplissement quantitatif. Cependant, ces mesures atteignent aujourd’hui leurs limites face à l’inflation déclenchée par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, le capitalisme contemporain accélère sa transition vers un capitalisme rentier, qui privilégie de nouvelles formes d’appropriation de la richesse sociale. En d’autres termes, les « régimes d’accumulation » qui ont caractérisé le capitalisme du XXe siècle (Labrousse & Michel, 2017) semblent approcher de leur phase terminale, laissant place à un « régime d’appropriation » émergent dans le cadre de l’économie rentier. Ce changement reflète le fait qu’après avoir épuisé les frontières de l’économie réelle et avec la stagnation de la croissance et de l’accumulation de capital, le capitalisme ne peut plus se maintenir sans dévorer le patrimoine commun de la société.

Comme indiqué dans la section précédente, le développement historique du capitalisme reflète étroitement la progression logique que l’on trouve dans Le Capital, où la catégorie de la rente apparaît comme la forme finale du capital. Sur la base de l’analyse qui précède, on pourrait être tenté de supposer que Marx considérait le capitalisme rentier comme le stade ultime du développement capitaliste. En effet, le capitalisme rentier n’est plus centré sur la production de plus-value, que Marx identifiait comme la caractéristique essentielle de la production capitaliste. En d’autres termes, le cycle actuel de stagnation de l’accumulation du capital pourrait signaler une « crise terminale » du capitalisme sous l’hégémonie américaine, comme l’a souligné Giovanni Arrighi il y a trois décennies :

Le capital est-asiatique pourrait finir par occuper une position dominante dans les processus systémiques d’accumulation du capital. L’histoire capitaliste se poursuivrait alors, mais dans des conditions radicalement différentes de celles qui prévalaient depuis la formation du système interétatique moderne. (Arrighi, 1994, pp. 355-356)

Ici, Arrighi fait allusion à la possibilité d’un nouveau régime d’accumulation émergeant dans la Chine socialiste après le déclin de l’hégémonie américaine. Son affirmation peut sembler convaincante compte tenu de l’essor rapide des plateformes numériques chinoises. Cependant, les implications de la théorie de la rente de Marx vont au-delà de ce changement géopolitique. La « crise terminale » qui se profile n’est pas seulement la crise de l’hégémonie américaine, mais plutôt la crise terminale du capitalisme en tant que tel. En ce sens, l’émergence d’une nouvelle hégémonie chinoise ne modifierait en rien son destin ultime.

Non seulement parce que le nouveau régime d’appropriation démantèle les conditions nécessaires à un ordre économique, social et politique stable, mais aussi parce que le capitalisme rentier sape fondamentalement les perspectives de prospérité à long terme pour l’humanité dans son ensemble. Selon Marx, le problème du capitalisme rentier ne réside pas seulement dans ses tendances au monopole, à l’appropriation et à l’inégalité, mais surtout dans sa destruction du bien commun.

Comme nous l’avons vu plus haut, la rente dépend du monopole d’un pouvoir que le capital lui-même ne peut produire. Dans le cas de la rente foncière, ce pouvoir découle de la rareté naturelle de la terre ; en revanche, les plateformes numériques monopolisent la relationnalité humaine, la traitant comme une ressource rare et non reproductible. La mise en place d’un régime d’appropriation nécessite un enclavement complet par le capital. Or, la terre et les relations humaines sont des ressources qui ne devraient pas être soumises à la monopolisation, car elles constituent le patrimoine commun de l’humanité (et des êtres non humains). Marx a donc soutenu que ces biens communs ne doivent appartenir à personne :

Une fois qu’ils ont atteint le point où ils doivent être abandonnés, la source matérielle, la source économiquement et historiquement justifiée du titre qui découle du processus de production sociale de la vie, disparaît, et avec elle toutes les transactions qui s’y rapportent. Du point de vue d’une formation socio-économique supérieure, la propriété privée de certains individus dans le domaine apparaîtra tout aussi absurde que la propriété privée d’un homme sur d’autres hommes. Même une société entière, une nation ou toutes les sociétés existant simultanément prises ensemble ne sont pas propriétaires de la terre. Elles en sont simplement les possesseurs, les bénéficiaires, et doivent la léguer dans un état amélioré aux générations suivantes, en tant que boni patres familias. (Marx, 1991, p. 911)

La monopolisation et la destruction du bien commun à des fins privées illustrent l’irrationalité fondamentale de l’économie rentière. Moins une ressource est reproductible, plus elle peut générer de rente. Le capitalisme rentier exploite les biens communs précisément parce qu’ils ne peuvent être reproduits à court terme. En période de stagnation prolongée, le pillage de ce qui est sans doute le fondement le plus essentiel de la prospérité à long terme de l’humanité devient une stratégie attrayante pour garantir des profits immédiats. Cela représente le résultat anti-civilisationnel et profondément irrationnel du capitalisme rentier.

Ce résultat est également problématique pour le capitalisme. Même si la transition d’un « régime d’accumulation » à un « régime d’appropriation » est considérée comme réussie, le capitalisme rentier a peu de chances de reproduire l’ordre social stable caractérisé par une croissance économique soutenue et le plein emploi qui définissait le régime d’accumulation fordiste. Au contraire, comme la source de profit du capitalisme rentier réside dans l’enclosure et l’expropriation continues des biens communs, l’instabilité et l’antagonisme économiques, politiques et sociaux sont exacerbés. Le régime d’appropriation se transforme ainsi en un « régime de guerre » permanent, marqué par la « militarisation de la vie politique et économique » (Mezzadra & Neilson, 2024, p. 128).

5. La subsomption totale et la crise des mouvements antisystémiques

La crise terminale du capitalisme n’est qu’un aspect de la question. L’autre aspect est que les « mouvements antisystémiques » (Arrighi et al., 1989) connaissent également aujourd’hui une crise existentielle chronique.

Jusqu’au milieu des années 1960, les mouvements radicaux de gauche ont lutté pour surmonter deux formes conservatrices de gauchisme, à savoir la social-démocratie en Occident et le stalinisme en Orient, tout en tentant de tracer une nouvelle voie, sans succès finalement. Ce n’est qu’après 1968, avec l’émergence des « nouveaux mouvements sociaux » (par exemple, le militantisme anti-guerre, l’environnementalisme et le féminisme) parallèlement à la montée des « nouveaux mouvements ouvriers » tels que l’opéraïsme, que la gauche, qui était auparavant intégrée dans le système corporatiste du compromis de classe et contrainte par des cadres androcentriques et eurocentrique et économiquement déterministe, a commencé à adopter un ton plus radical (Laclau & Mouffe, 1985). Même après la crise précipitée par l’effondrement de l’Union soviétique, de nouveaux mouvements tels que le mouvement altermondialiste, le Forum social mondial et le néo-zapatisme ont continué à renouveler la vision d’une transformation révolutionnaire.

Le point culminant de cet héritage a sans doute été la publication de l’ouvrage Empire d’Antonio Negri et Michael Hardt (Hardt & Negri, 2000), qui proposait que le mouvement communiste contemporain à l’ère de la mondialisation et de la numérisation n’ait plus besoin d’un centre théorique (comme dans le marxisme- -léninisme) ou politique (comme le Komintern), et que divers mouvements antisystémiques de la Multitude pourraient plutôt former des alliances grâce à des réseaux décentralisés, horizontaux et démocratiques.

Cependant, à mesure que le capitalisme rentier continue d’évoluer, la vision de la Multitude s’est révélée inadéquate. Nous sommes confrontés à un fait simple mais paradoxal : malgré l’expropriation continue des biens communs et l’aggravation des inégalités sous le capitalisme rentier, le mouvement syndical actuel est plus stagnant que jamais. Cette situation est une situation que Marx n’avait pas prévue ; il croyait plutôt que la loi générale de l’accumulation du capital conduirait inévitablement à l’émergence de la classe ouvrière en tant que force révolutionnaire. 14Confrontée à l’essor économique de l’après-guerre et au déclin de la lutte révolutionnaire, l’école de Francfort a abandonné la loi générale de l’accumulation du capital et s’est tournée vers des questions psychologiques et culturelles telles que l’aliénation et l’atomisation dans le consumérisme (Marcuse, [1964). Rétrospectivement, cet abandon de la loi de la paupérisation était prématuré. Une fois que le taux élevé d’accumulation du capital a pris fin dans les années 1970, la loi s’est réaffirmée. L’analyse d’Ernest Mandel sur les longues vagues du développement capitaliste a correctement reconnu la fin de l’âge d’or du capitalisme et a soutenu qu’une stagnation prolongée était inévitable (Mandel, 1995). Cependant, il prévoyait que la fin d’une longue vague entraînerait une lutte de classe révolutionnaire, un espoir qui s’est finalement révélé infondé aujourd’hui. Pour saisir ce paradoxe, il est essentiel de comprendre comment le capitalisme rentier transforme fondamentalement la vie au-delà des limites de l’usine. Nous assistons à une pénétration profonde de la logique du capital dans tous les aspects de la vie. Cela a conduit à une situation de « subsomption totale » sous le capital (Camatte, 1988, p. 45).

La subsomption réelle du travail au capital a commencé dans les usines par la séparation entre « conception » et « exécution » (Braverman, 1998). Traditionnellement, les artisans exerçaient leur métier en s’appuyant sur les connaissances et les compétences acquises au fil des années d’expérience et de formation. Cette forme de « savoir tacite », essentielle au processus de « conception », n’était pas standardisée et variait d’un artisan à l’autre, ce qui rendait difficile sa généralisation ou sa transmission aux nouveaux travailleurs. Le système d’apprentissage limitait ainsi la concurrence, préservant à la fois le statut du maître et l’emploi des apprentis. Cependant, avec l’avancée du capitalisme, le savoir des artisans a été démantelé par la division du travail et remplacé par des procédures codifiées dans le cadre d’une gestion scientifique, communément appelée taylorisme. Simultanément, la mécanisation a transformé et réorganisé le travail en tâches simplifiées pouvant être effectuées même par des travailleurs non qualifiés. Ces travailleurs non qualifiés, dépourvus des connaissances empiriques de leurs prédécesseurs qualifiés, sont devenus facilement interchangeables et de plus en plus dépendants des manuels et des formations fournis par le capital. De cette manière, les travailleurs ont été privés non seulement des moyens objectifs de production, mais aussi des capacités subjectives nécessaires à une activité productive autonome. À la suite de cette subsomption réelle, les travailleurs en sont venus à « exécuter » passivement les ordres du capital.

La subsomption au capital est un processus continu. Dans le cadre du « taylorisme numérique » (Altenried, 2022), l’utilisation de caméras, de moniteurs et de capteurs sert à intensifier et à étendre le contrôle managérial, soumettant les travailleurs à une discipline, une surveillance et une concurrence accrues. Comme on le voit dans l’automatisation des usines, les directives basées sur le GPS utilisées par Uber et Lyft, et plus largement la gestion algorithmique, la marge de manœuvre des travailleurs pour prendre des décisions autonomes continue de se réduire. Malgré le discours autour de la promotion d’un style de travail libre et flexible, le travail à la tâche renforce la dépendance des travailleurs vis-à-vis des plateformes numériques. Même leurs voitures et leurs maisons privées sont subordonnées au capital, réutilisées comme moyens de générer un revenu de subsistance.

Cependant, le problème plus profond réside dans le fait que la subordination au capital rentier pénètre encore plus loin, atteignant l’inconscient. Les utilisateurs passent de plus en plus de temps en ligne, générant volontairement des données, interagissant avec l’IA de manière à obtenir des réponses fluides, faisant confiance à ses recommandations et ajustant leurs actions en conséquence. Dans ce processus, les utilisateurs ne se rendent souvent pas compte que leurs pensées et leurs désirs sont façonnés, manipulés et redirigés par des algorithmes afin de servir les intérêts des propriétaires de plateformes. Les plateformes numériques disciplinent subtilement les utilisateurs pour qu’ils deviennent les « serviteurs » des entreprises technologiques. C’est dans le capitalisme rentier que la machine devient véritablement un « sujet automatique » (Marx, 1976, p. 255) : l’IA et les algorithmes prennent les décisions en faveur de l’accumulation de capital, et les humains se contentent de les suivre. L’ampleur de la surveillance, de la planification et de l’orientation comportementale mises en œuvre par les entreprises technologiques ne cesse de s’étendre, aboutissant à la réification de la vie.

En raison de la subsomption numérique, le domaine de la communication subit une profonde transformation. Les technologies numériques offrent une abondance d’informations et de recommandations gratuites ou peu coûteuses, mais cette accessibilité même a contribué à la prolifération des théories du complot, des discours haineux et de la désinformation. Dans le même temps, la numérisation facilite la satisfaction instantanée des désirs individuels d’un simple clic, marginalisant ainsi les objectifs et les aspirations sociales à long terme. Cette évolution des pratiques communicatives accentue également l’atomisation sociale en promouvant les influenceurs des réseaux sociaux comme modèles de réussite économique. Les plateformes numériques offrent désormais des opportunités sans précédent pour les emplois secondaires et l’expression entrepreneuriale, mais cette individualisation érode davantage la sphère collaborative de l’action communicative. En conséquence, la formation d’une solidarité intersectionnelle entre les mouvements antisystémiques est de plus en plus compromise.

Malgré le plaidoyer de Hardt et Negri en faveur d’un réseau horizontal et démocratique de la Multitude, la communication sur les plateformes numériques n’est ni égale ni libre. Elle reproduit plutôt les structures profondément asymétriques de l’économie des plateformes, dans laquelle la grande majorité est soumise à l’exploitation et à l’appropriation sous le couvert de l’autonomie. Néanmoins, l’illusion d’autonomie dans le travail et la consommation au sein de l’économie numérique pousse les individus à se comporter comme s’ils étaient eux-mêmes des entrepreneurs, s’opposant souvent à la réglementation étatique et aux politiques de redistribution. Beaucoup commencent à investir dans des modes de vie consuméristes et des produits financiers, malgré le fait que seuls les ultra-riches ont à gagner d’une financiarisation et d’une rentiérisation accrues.

Compte tenu de l’ampleur de la subsumption continue de la vie sous le capital rentiers, ce n’est pas un hasard si le mouvement syndical connaît une stagnation sans précédent, malgré des conditions de vie de plus en plus difficiles. La vie elle-même est désormais presque entièrement intégrée au techno-capitalisme, qui favorise un désir de soumission volontaire par la manipulation de l’information, de la pensée, du désir et du comportement. En raison de cette subsumption totale, où tous les aspects de la vie sont englobés par les relations techno-capitalistes, la voie traditionnelle vers la révolution socialiste semble effectivement fermée.

L’avenir sombre qui se profile est celui du techno-fascisme, un régime autoritaire fondé sur une gestion scientifique descendante dirigée par des ingénieurs technocrates (Mimura, 2011). Il n’est pas contradictoire que le capitalisme exige un appareil d’État fort qui exclut les immigrants, les minorités et les soi-disant criminels au nom de la défense des libertés individuelles et de la propriété privée. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas surprenant que le capitalisme rentier converge vers une gouvernance autoritaire afin de consolider les monopoles et de maintenir l’ordre social dans un contexte d’instabilité politique, sociale et écologique croissante. Ce faisant, le capitalisme rentier construit un système prédateur et hiérarchique pour la monopolisation et l’expropriation des biens communs. Si les tendances autoritaires, antilibérales et xénophobes du techno-fascisme intensifient les mécanismes de surveillance, d’exclusion et de discrimination, ce pouvoir coercitif vise en fin de compte non seulement les groupes marginalisés, mais aussi la majorité qui vit dans ce système. Cette dynamique sous-tend l’émergence de ce que Lazzarato (2021) appelle une « guerre civile ».

6. Conclusion

Cependant, la subsumption totale de la vie sous le capital numérique n’est pas absolue. Ce n’est pas seulement la résistance antisystémique qui se trouve dans une crise profonde ; comme l’analyse précédente l’a montré, les perspectives générales de croissance économique s’amenuisent également sous le capitalisme rentier. Les stratégies de survie du capitalisme en tant que système fondé sur l’accumulation infinie sont de plus en plus épuisées, ne laissant que la voie du vol et du pillage systémiques. Même si la transition vers le capitalisme rentier se réalise, le nouveau régime d’appropriation ne peut reproduire les conditions d’une intégration sociale stable rendue possible autrefois par le régime d’accumulation fordiste, ancré dans la croissance économique et le plein emploi. Au contraire, comme la source de profit du capitalisme rentier réside dans l’enclosure et la dépossession continues des biens communs, l’instabilité économique, politique et sociale ne peut que s’aggraver. Sous ce régime, l’avenir du capitalisme ne s’annonce pas sous le signe du renouveau, mais sous celui de crises croissantes. Dans ce contexte, le recours croissant à l’autoritarisme pour préserver l’ordre est moins un signe de force qu’une expression de la fragilité structurelle du système.

L’évolution de la double crise de l’accumulation capitaliste et des mouvements antisystémiques reste incertaine. Pour sortir de cette impasse, il faut avant tout reconnaître clairement la transformation qui s’opère sous le capitalisme rentier, sans se réfugier dans des cadres techno-féodaux. Le Capital reste une ressource indispensable pour comprendre à la fois la trajectoire historique du capitalisme et la logique croissante de la subsomption totale. Cependant, imaginer un avenir post-capitaliste à l’ère numérique nécessite d’aller au-delà de la vision originale de Marx. Notre tâche aujourd’hui consiste à approfondir l’analyse critique de la déstabilisation économique, sociale et politique en nous appuyant sur les outils théoriques de Marx. Une réévaluation approfondie de sa théorie de la rente, largement négligée, est le point de départ nécessaire à cette entreprise.

Références

- Altenried, M. (2022). The digital factory: The human labor of automation. The University of Chicago Press.

- Arrighi, G. (1994). The long twentieth century. Verso.

- Arrighi, G., Hopkins, T. K., & Wallerstein, I. (1989). Antisystemic movements. Verso.

- Baran, P. A., & Sweezy, P. M. (1966). Monopoly capitalism: An essay on the American economic and social order. Monthly Review Press.

- Basu, D. (2022). A reformulated version of Marx’s theory of ground rent shows that there cannot be any absolute rent. Review of Radical Political Economics, 54(4), 542–567. https://doi.org/10.1177/04866134221115905

- Braverman, H. (1998). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the twentieth century. Monthly Review Press.

- Camatte, J. (1988). Capital and community. Unpopular Books.

- Christophers, B. (2020). Rentier capitalism: Who owns the economy, and who pays for it? Verso.

- Dean, J. (2025). Capital’s grave: Neofeudalism and the new class struggle. Verso.

- Durand, C. (2024). How Silicon Valley unleashed technofeudalism: The making of the digital economy. Verso.

- Dyer-Witheford, N., & Mularoni, A. (2025). Cybernetic circulation complex: Big tech and planetary crisis. Verso.

- Federici, S. (2004). Caliban and the witch: Women, the body, and primitive accumulation. Autonomedia.

- Fisher, M. (2009). Capitalist realism: Is there no alternative? Zero Books.

- Foley, D. (2013). Rethinking financial capitalism and the ‘information’ economy. Review of Radical Political Economics, 45(3), 257–268. https://doi.org/10.1177/0486613413487154

- Fraser, N. (2022). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet and what we can do about it. Verso.

- Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Harvard University Press.

- Harrison, S. (2021). Digital feudalism: Sharecropping, ground rent, and tribute. Rethinking Marxism, 33(2), 217–245. https://doi.org/10.1080/08935696.2021.1893084

- Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.

- Heinrich, M. (2016). Capital after MEGA: Discontinuities, interruptions, and new beginnings. Crisis & Critique, 3(3), 92–138.

- Kliman, A. (2011). The failure of capitalist production: Underlying causes of the great recession. Pluto Press.

- Labrousse, A., & Michel, S. (2017). Accumulation regimes. In T. Jo, L. Chester, & C. D’Ippoliti (Eds.), The Routledge handbook of heterodox economics theorizing, analyzing, and trans-forming capitalism (pp. 54–69). Routledge.

- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and socialist strategy towards a radical democratic politics. Verso.

- Lazzarato, M. (2021). Capital hates everyone: Fascism or revolution. Semiotext(e).

- Mandel, E. (1995). Long waves of capitalist development: A marxist interpretation. Verso.

- Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Bacon Press.

- Marx, K. (1976). Capital (Vol. 1). Penguin.

- Marx, K. (1991). Capital (Vol. 3). Penguin.

- Marx, K. (2024). Exzerpte aus Friedrich Ernst Feller, Carl Gustav Odermann: Das Ganze der kaufmännischen Arithmetik Ungefähr August/September 1878. MEGA Digital.

- Mazzucato, M. (2019, October 2). Preventing digital feudalism. Project Syndicate.

- Mezzadra, S., & Neilson, B. (2024). The rest and the west: Capital and power in multipolar world. Veros.

- Mimura, J. (2011). Planning for empire: Reform bureaucrats and the Japanese wartime state. Columbia University Press.

- Moore, J. (2015). Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital. Verso.

- Morozov, E. (2022). Critique of techno-feudal reason. New Left Review, 133(134), 89–126.

- Muldoon, J. (2022). Platform socialism: How to reclaim our digital future from big tech. Pluto Press.

- Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. Palgrave Macmillan.

- Sadowski, J. (2020). The internet of landlords: Digital platforms and new mechanisms of rentier capitalism. Antipode, 52(2), 562–580. https://doi.org/10.1111/anti.12595

- Saito, K. (2017). Karl Marx’s ecosocialism: Capital, nature, and the unfinished critique of political economy. Monthly Review Press.

- Saito, K. (2023). Marx in the Anthropocene: Towards the idea of degrowth communism. Cambridge University Press.

- Sasaki, R. (2021a). A new introduction to Karl Marx: New materialism, critique of political economy, and the concept of metabolism. Routledge.

- Sasaki, R. (2021b). Towards understanding Marx’s theory of equilibrium and prices of production. In T. Graßmann, G. Hubmann, & C. Reichel (Eds.), Marx-Engels-Jahrbuch 2019/20 (pp. 135–157). De Gruyter.

- Thiel, P. (2014). Zero to one: Notes on startups, or how to build the future. Crown Currency.

- Varoufakis, Y. (2023). Technofeudalism: What killed capitalism. Vintage.

- Vasudevan, R. (2022). Digital platforms: Monopoly capital through a classical-marxian lens. Cambridge Journal of Economics, 46(6), 1269–1288. https://doi.org/10.1093/cje/beac045

- Wallerstein, I. (1983). Historical capitalism: With ‘capitalist civilization’. Verso.

- Wark, M. (2019). Capital is dead: Is this something worse? Verso.

- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Public Affairs.

Voir la LISTE ÉVOLUTIVE des articles

traduits par Gilles en vrac…

Notes

- 1Fraser souligne l’importance stratégique du déplacement des frontières entre production et reproduction, économie et politique, société et nature. Cependant, cet argument est plus polanyien, ce qui revient inévitablement à considérer comme acquise la séparation dualiste. Une critique marxiste vise une « synthèse » des deux catégories opposées, qui poursuit la voie de l’« abolition » d’un tel cadre dualiste moderne.

- 2L’autre raison de cette négligence regrettable est que le chapitre sur la rente est presque le dernier chapitre du volume III du Capital, ce qui signifie que sa bonne compréhension présuppose une compréhension globale du Capital. En particulier, la théorie de la rente de Marx repose sur le concept de « valeur marchande », qui reste l’un des concepts les plus difficiles du Capital.

- 3Le projet initial de Marx pour Le Capital était de deux volumes. Engels en a ensuite fait trois. Ici, le terme « livre » fait référence à la division originale du Capital en fonction du contenu, tandis que le terme « volume » fait référence à la division pour la publication.

- 4Ses carnets sur le système de crédit et la rente sont désormais publiés dans MEGA IV/25 (Marx, 2024). L’analyse détaillée de ces carnets dépasse le cadre du présent article.

- 5Ce type de plus-value a traditionnellement été examiné sous la rubrique « capital monopolistique », ancré dans les structures de marché oligopolistiques (Baran & Sweezy, 1966). Les profits excédentaires provenant des monopoles de marché reflètent la trajectoire historique de l’accumulation du capital. Cependant, comme la théorie du capital monopolistique s’intéressait principalement aux structures oligopolistiques, elle n’accordait pas suffisamment d’attention à la dynamique du monopole naturel. Dans le capitalisme rentier contemporain, cependant, les monopoles naturels ont repris une place centrale. Ainsi, malgré certaines similitudes, il ne faut pas oublier que le « capital monopolistique » et le « capital rentier » fonctionnent selon des logiques distinctes. Si Vasudevan (2022) reconnaît la distinction entre ces deux formes de monopole, il cherche néanmoins à interpréter le capitalisme rentier à travers le « prisme du capital monopolistique ».

- 6Pour reprendre le point de la note précédente, le capital monopolistique réalise un « profit excédentaire », mais celui-ci repose sur des conditions de production que le capital peut produire. Comme nous le verrons plus loin, ce que le capital ne peut pas produire, c’est le bien commun.

- 7Dans le capitalisme, il n’est pas possible de résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre par des principes communautaires tels que la tradition, la coutume et les ordres autoritaires. Par conséquent, la pénurie de main-d’œuvre est traitée en considérant les produits du travail comme des marchandises dont la valeur correspond à la quantité de travail nécessaire pour les produire (Sasaki, 2021, pp. 57-62).

- 8Il convient de noter que cela ne signifie pas que la rente est exemptée de la loi de la valeur. Elle est plutôt régie par la loi de la valeur marchande (Sasaki, 2021b, p. 152).

- 9Les gains en capital générés par le commerce de capital fictif — compris comme une forme dérivée de capital portant intérêt — puisent en fin de compte dans le pool de capital monétaire existant dans l’ensemble de la société. Bien que ces gains restent indirectement limités par la production de plus-value, ils ne sont plus directement liés à la rareté de la main-d’œuvre. De plus, l’expansion du système de crédit socialise de plus en plus les sources de capital monétaire, avec pour résultat que ces gains entraînent non seulement une redistribution de la plus-value entre les capitalistes financiers, mais aussi l’appropriation de la richesse de la société dans son ensemble, fonctionnant de manière analogue à la rente.

- 10Marx a souligné que la rente est une appropriation de la richesse de la société dans son ensemble : « Lorsque la société, considérée comme consommatrice, paie trop cher les produits agricoles, cela constitue un moins pour la réalisation de son temps de travail dans la production agricole, mais cela constitue un plus pour une partie de la société, les propriétaires fonciers » (Marx, 1991, p. 800).

- 11À ce stade, il est utile de se tourner vers la critique de Marx sur la nature parasitaire de la rente. La terre, en tant que condition de production, est indispensable à la création de toutes les valeurs d’usage et particulièrement décisive dans l’agriculture et l’exploitation minière. Pourtant, la propriété foncière elle-même n’a aucune fonction économique intrinsèque dans la génération de plus-value. Le capital commercial contribue en se spécialisant dans la circulation du capital, ce qui réduit les coûts commerciaux et le temps de circulation, ce qui facilite la production de plus-value. De même, le capital porteur d’intérêts, par l’intermédiaire du système de crédit, accélère l’expansion du capital industriel, le libérant des limites étroites de la propriété privée et le socialisant davantage. En revanche, « l’activité du propriétaire foncier consiste simplement à exploiter les progrès du développement social […] auxquels il ne contribue pas et dans lesquels il ne risque rien, contrairement au capitaliste industriel » (Marx, 1991, p. 908). La propriété foncière est donc « superflue et nuisible » au développement général de la production capitaliste, lui imposant le coût inutile de la rente (Marx, 1991, p. 760). Comme nous le verrons plus loin, une dynamique parallèle peut être observée dans le capitalisme contemporain. Les propriétaires de plateformes numériques, d’une part, améliorent l’efficacité productive, mais d’autre part, ils épuisent et enferment divers biens communs. Leur rôle, de plus en plus parasitaire et irrationnel, reflète le caractère improductif et extractif que Marx a identifié dans la rente.

- 12Il existe ici une légère différence par rapport à la définition de Marx lui-même de la rente absolue. Bien que Marx ait tenté d’expliquer la rente absolue comme la différence entre la valeur et le prix de production, cette approche a finalement échoué selon nous. Au contraire, la rente absolue doit être comprise en termes de barrières à l’entrée dans des industries spécifiques qui ne peuvent être réduites aux conditions de la rente différentielle.

- 13Comme le montrent les cas d’Apple et de Tesla, les grandes entreprises technologiques produisent également des biens matériels tels que des ordinateurs et des voitures, générant ainsi une plus-value. Des entreprises comme Google et Spotify produisent de la même manière des biens immatériels, notamment des index de recherche et des expériences musicales, qui contribuent également à la création de plus-value (Morozov, 2022). En outre, les technologies numériques améliorent considérablement l’efficacité de la circulation du capital, ce qui conduit à la production de profits commerciaux (Dyer-Witheford & Mularoni, 2025). Par conséquent, les revenus réels de ces entreprises se composent d’un mélange de plus-value et de profit excédentaire.

- 14Confrontée à l’essor économique de l’après-guerre et au déclin de la lutte révolutionnaire, l’école de Francfort a abandonné la loi générale de l’accumulation du capital et s’est tournée vers des questions psychologiques et culturelles telles que l’aliénation et l’atomisation dans le consumérisme (Marcuse, [1964). Rétrospectivement, cet abandon de la loi de la paupérisation était prématuré. Une fois que le taux élevé d’accumulation du capital a pris fin dans les années 1970, la loi s’est réaffirmée. L’analyse d’Ernest Mandel sur les longues vagues du développement capitaliste a correctement reconnu la fin de l’âge d’or du capitalisme et a soutenu qu’une stagnation prolongée était inévitable (Mandel, 1995). Cependant, il prévoyait que la fin d’une longue vague entraînerait une lutte de classe révolutionnaire, un espoir qui s’est finalement révélé infondé aujourd’hui.