Par Mariana Mazzucato

Traduction de l’article Governing the economics of the common good: from correcting market failures to shaping collective goals (2023)

1. Introduction : une réponse collective aux défis mondiaux

Compte tenu de l’attention croissante accordée à la nécessité pour les économies d’orienter leurs activités vers ce qui est « bon » (par exemple, la transition écologique, les objectifs de développement durable) et de s’éloigner de ce qui est « mauvais » (par exemple, le réchauffement climatique, les inégalités), il est plus important que jamais de réfléchir aux objectifs « bons » à atteindre et à la manière de les atteindre. En économie, le concept de « bien » trouve principalement ses racines dans l’économie du bien-être, où il rend compte des avantages relatifs des consommateurs et des producteurs à travers des définitions individualistes de l’utilité (Boadway et Bruce, 1984 ; Just, Hueth et Schmitz, 2008 ; Pigou, 1951). Le « bien » est une forme agrégée d’intérêt privé. Bien qu’il existe de nombreux travaux universitaires qui traitent des limites de l’analyse du bien-être (Little, 2002 ; Sen, 1979 ; Stiglitz, 1991), la théorie économique a évité pendant des décennies de fournir une définition complète du « bien » en tant qu’approche collective du « quoi » et du « comment » de l’activité économique (Mastromatteo et Solari, 2014 ; Mazzucato, 2023a).

Conscients de cette limite, les chercheurs qui cherchent à développer des alternatives au produit intérieur brut (PIB) comme objectif principal de l’économie ont accordé une attention considérable à la notion d’activité économique au service du bien commun et du bien-être (par exemple, Coscieme et al., 2019 ; Costanza et al., 2018 ; Dolderer, Felber et Teitscheid, 2021 ; Felber et Hagelberg, 2017) . Si ces travaux ont contribué à formuler d’importantes critiques de l’économie néoclassique et à élaborer des indicateurs organisationnels alternatifs au niveau microéconomique (Felber, Campos et Sanchis, 2019) et des indicateurs comptables au niveau macroéconomique (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009), le schéma théorique qui guide le rôle de l’État dans la gouvernance de l’économie par la collaboration avec d’autres acteurs pour le bien commun a reçu moins d’attention.

Cet article aborde cette question en s’appuyant sur, tout en se distinguant des travaux antérieurs sur le bien public (Samuelson, 1954), le bien public mondial (Kaul, Grunberg et Stern, 1999) et les biens communs et les ressources communes (Ostrom, 1990), qui ont tous inspiré des appels à l’action de la part des gouvernements et des organisations multilatérales. Note de bas de page1 En particulier, le concept de biens publics mondiaux, tout en mettant en avant la nécessité d’une coopération mondiale pour promouvoir le bien-être, reste largement attaché, sur le plan conceptuel, à une conception de l’État comme atténuant les externalités qui doivent être corrigées. Et si la littérature sur les biens communs et les ressources communes a réussi à mettre en avant et à faire progresser de manière significative notre compréhension de la valeur de l’engagement communautaire (Ostrom, 2010 ; Saunders, 2014), cette approche a souvent été associée à une hypothèse implicite d’insuffisance ou d’inefficacité de l’action gouvernementale et présentée comme un moyen de dépasser la dichotomie État/marché (Ostrom, 2010 ; Sanderson et al., 2020). En d’autres termes, les gouvernements sont considérés comme faisant partie du problème, en raison de leur faible capacité ou de leur mainmise par les intérêts privés (Berkes, 2000).Note de bas de page2

Conceptualiser l’activité gouvernementale comme une correction des défaillances du marché et faire peser sur les communautés la charge de compenser la faiblesse des États ne permet pas de prendre des mesures ambitieuses et proactives. Si le débat entre les économies axées sur le marché et celles axées sur l’État a adopté une perspective plus nuancée qui ne considère pas les deux approches comme mutuellement exclusives et opposées, l’idée que les États n’interviennent que lorsque les marchés échouent prévaut (Nelson, 2022). Le secteur public est considéré comme comblant le vide créé par les marchés, plutôt que comme fixant des objectifs ambitieux et encourageant l’action collective pour les atteindre (Mazzucato, 2016). S’appuyer sur ce schéma de défaillance gouvernementale et faire peser sur les communautés la charge de compenser la faiblesse des États ne présente pas le bien comme un objectif à atteindre ensemble.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies constituent un moment important où la nécessité d’une gouvernance ambitieuse et d’une action collective – au niveau régional, national et mondial – pour atteindre des objectifs ambitieux devient évidente. L’article soutient que l’attention croissante accordée aux ODD en tant que défis collectifs nécessitant un « programme commun » (Nations unies, 2023a) exige de se recentrer sur la réalisation d’objectifs considérés collectivement comme « bons ».

L’article propose donc un schéma du bien commun en tant qu’objectif, centré sur le « quoi » et le « comment » comme questions centrales qui guident l’activité économique collective. Une conception renouvelée du bien commun, ancrée dans la formation du marché et la valeur publique, peut être un moyen productif de créer des synergies entre les contributions précédentes tout en dépassant les lacunes existantes et en informant ce qui est considéré comme un moment urgent pour l’action collective. Il tire des enseignements précieux de la philosophie politique en soulignant la nature relationnelle et mutuelle du bien commun. L’article propose un schéma dans lequel la manière dont les acteurs travaillent ensemble pour atteindre des objectifs collectifs est guidée par cinq principes clés : (1) objectif et orientation ; (2) co-création et participation ; (3) apprentissage collectif et partage des connaissances ; (4) accès pour tous et partage des récompenses ; et (5) transparence et responsabilité.

La section 2 examine la manière dont le bien commun a été abordé dans la philosophie politique, en mettant l’accent sur les attributs relationnels. La section 3 examine la manière dont le « bien » a été défini en économie, en lien avec la théorie des marchés et des défaillances du marché. Cette section compare les biens publics, les biens publics mondiaux, les biens communs et les ressources communes afin de distinguer les approches précédentes des biens économiques d’une théorie renouvelée du bien commun. La section 4 élabore une nouvelle approche du bien commun à travers cinq piliers. La section 5 conclut.

2. Le bien commun : de la philosophie politique à l’économie et vice-versa

En philosophie politique, le bien commun offre une piste pour explorer le lien entre les intérêts individuels et communautaires. Le bien commun est considéré comme « propre à la communauté et accessible uniquement par elle, mais partagé individuellement par ses membres » (Dupré, 1993, 687). Cela signifie que le bien commun ne consiste pas simplement à maximiser la somme des intérêts individuels, mais qu’il s’agit d’intérêts communs et de préoccupations mutuelles. Aristote a été le premier à utiliser cette idée du bien commun pour différencier les institutions justes des institutions corrompues. Il écrit : « Chaque fois que l’un, quelques-uns ou plusieurs gouvernent en tenant compte de l’intérêt commun, ces constitutions doivent nécessairement être justes, tandis que celles qui sont administrées en tenant compte de l’intérêt privé de l’un, de quelques-uns ou de la multitude sont des déviations » (Aristote, 1998 [1279], 76). De cette manière, le bien commun ne sert personne en particulier et ses récompenses ne sont pas immédiates (Etzioni, 2004). L’accent est mis sur l’obligation relationnelle de soins que partagent les membres d’une communauté (Hussain, 2018). Comprendre le bien commun comme étant ancré dans les valeurs et la responsabilité collective que partagent les membres des générations actuelles et futures met en avant l’importance de la manière dont les objectifs communs sont atteints.

Dans cette tradition philosophique, la gouvernance est essentielle. Faisant le lien entre la philosophie grecque et l’économie, les études sur le bien commun ont souligné la responsabilité de l’État dans la fourniture d’une « bonne vie » (Finn, 2017 ; Hollenbach, 2002 ; Murphy et Parkey, 2016 ; Yuengert, 2001). Dans ce contexte, « l’idée même du bien commun implique que le gouvernement n’est pas un simple « gardien de nuit » » (Mastromatteo et Solari, 2014, 97). Ainsi, lorsqu’on réfléchit à la gouvernance, l’obligation des autorités publiques de prendre en compte le bien commun dans leurs actions devient centrale. Les voies menant à des objectifs ambitieux – et, par conséquent, la collaboration nécessaire entre les acteurs privés et publics – doivent être alignées sur les intérêts mutuels et les préoccupations communes.

L’essor de la théorie libérale a diminué l’intérêt des chercheurs pour le bien commun, car de nombreux penseurs libéraux soutenaient que les individus sont les mieux placés pour déterminer leur propre bien sans impositions extérieures. Mill (2003 [1859]) soutient que les individus sont les meilleurs arbitres de leur propre bien-être et que les communautés morales ou religieuses n’ont pas l’autorité nécessaire pour imposer leur interprétation des objectifs ultimes aux autres. Dans le même ordre d’idées, Rawls (1971,, 1993) considère la neutralité politique comme la pierre angulaire de l’égalité des chances pour les individus dans la poursuite de leur propre bien, sans contrainte. Selon lui, le bien commun se limite aux intérêts individuels liés à l’égalité des citoyens, tels que la liberté d’expression, l’égalité des chances et la liberté de vote. Sur la base de cette interprétation, la seule obligation que partagent les membres d’une communauté est de veiller à ces libertés (Hussain, 2018). Le fondement de l’autorité politique est la protection des droits individuels plutôt que l’intérêt mutuel (Smith, 1999). Ces perspectives réduisent considérablement l’éventail des idées normatives acceptées pour former la base de l’activité gouvernementale (Fuchs, 2022). Les critiques soutiennent également que l’accent mis par le libéralisme sur les droits individuels néglige le fait que l’implication dans la communauté façonne considérablement les identités individuelles et que ces dernières ne peuvent être traitées indépendamment des premières (Etzioni, 1998). La critique généralisée de la théorie libérale a suscité un regain d’intérêt pour le bien commun, que cet article vise à approfondir.

3. Conceptualisation des biens économiques

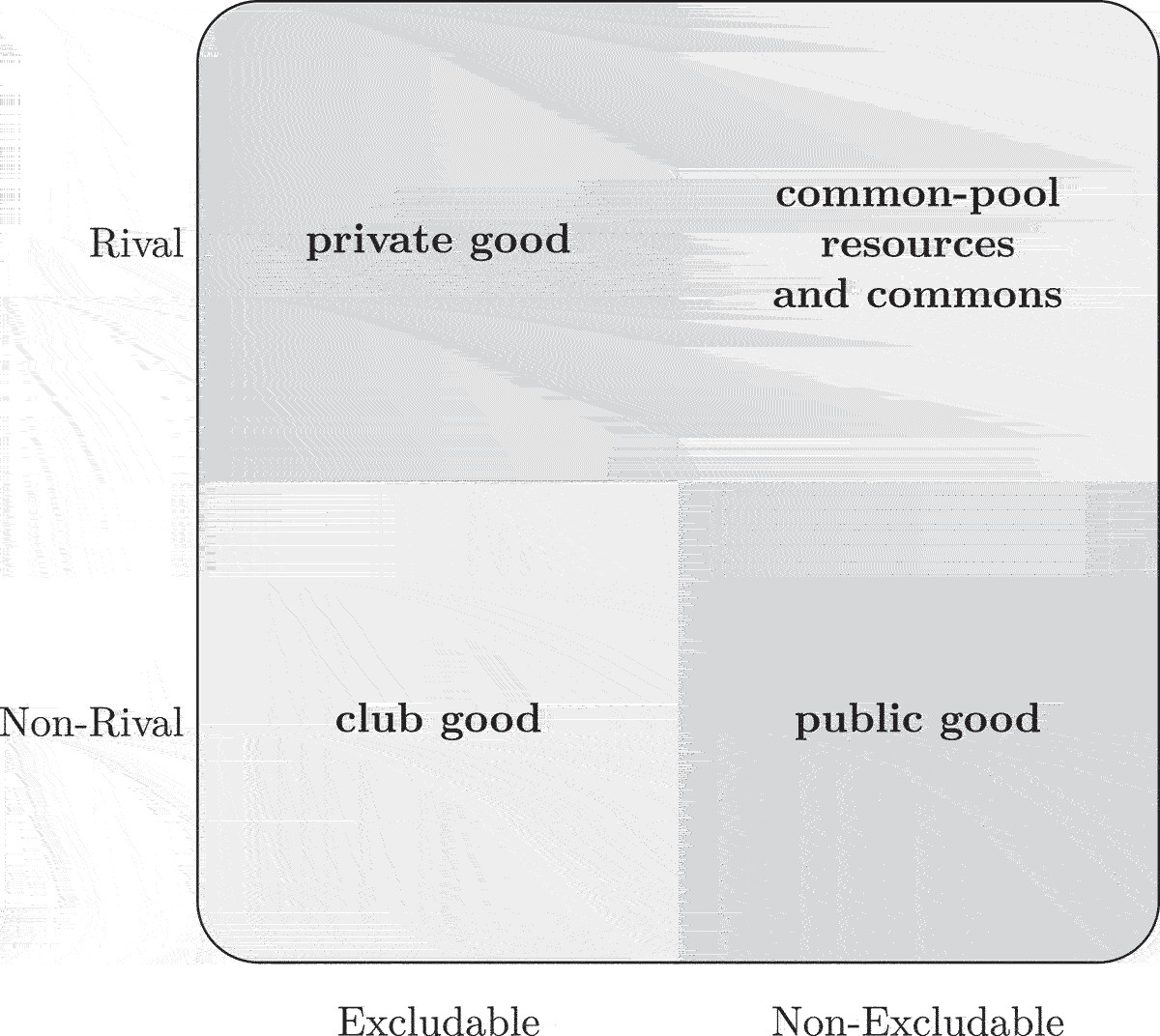

Pour réfléchir à la manière dont l’approche du « bien » (au singulier) est envisagée en économie, il est utile de commencer par la façon dont les biens (au pluriel) sont conceptualisés et comment ce cadre influe sur la conception des politiques et la répartition des avantages. Une grande partie de ce travail, comme la distinction entre les biens privés basés sur le marché et les biens publics à but non lucratif, trouve son origine dans la théorie microéconomique néoclassique et l’économie du bien-être. Cette approche met l’accent sur l’idée que, sous certaines hypothèses, les individus qui poursuivent leur propre intérêt sur des marchés concurrentiels obtiennent les résultats les plus efficaces et les plus favorables au bien-être (Mas-Colell, Whinston et Green, 1995 ; Samuelson, 1947). L’efficacité est comprise dans un sens utilitaire, selon lequel une activité est efficace si elle améliore le bien-être d’une personne sans détériorer celui d’une autre (ce que l’on appelle l’efficacité de Pareto). Comme l’illustre la figure 1, la recherche économique distingue les biens en fonction de deux attributs clés : la rivalité, qui désigne le fait que la consommation d’un bien par une personne réduit sa disponibilité pour les autres, et l’exclusivité, qui désigne le fait que l’on peut empêcher certaines personnes de consommer le bien (Adams et McCormick, 1987 ; Hess et Ostrom, 2003).

Figure 1. Les quatre types de biens économiques adaptés de Hess et Ostrom (2003).

- Les biens privés sont excluables et rivaux. Ce sont des biens qui ne peuvent être consommés que par un nombre limité de personnes à la fois (Adams et McCormick, 1987). Ils sont souvent créés dans un but de commercialisation ou de maximisation des profits. Les vêtements ou la nourriture en sont des exemples.

- Les biens publics sont non excluables et non rivaux. Comme ils sont non excluables, le secteur privé est peu incité à investir, car il ne peut s’approprier les profits (Samuelson, 1954). Comme ils sont non rivaux, l’accès d’une personne ne limite pas l’accès d’une autre. Récemment, ce concept a été développé dans une dimension internationale à travers l’idée de biens publics mondiaux (Kaul, 2016). La protection de l’environnement et la défense nationale en sont des exemples.

- Les biens de club sont non rivaux, mais exclusifs. Il faut payer pour y avoir accès, mais celui-ci est ouvert à tous ceux qui peuvent payer, ce qui les rend non rivaux. La consommation d’une personne ne réduit pas la capacité de consommation d’une autre personne tant qu’elle paie (McNutt, 1999). Les services de télévision par abonnement et le théâtre en sont des exemples.

- Les ressources communes sont l’opposé des biens de club : elles sont rivales mais non excluables. Elles sont non excluables car il est difficile d’empêcher certaines personnes de les utiliser, et elles sont rivales car leurs avantages ne sont pas illimités (il n’y a qu’une quantité limitée de poissons dans la mer), mais ces avantages (limités) sont bénéfiques pour tous (Ostrom, 1990). Les pêcheries et les forêts en sont des exemples.

En raison de leur nature non excluable, les biens publics, les biens publics mondiaux, les ressources communes et les biens communs ont occupé une place particulièrement centrale dans les discussions sur les politiques publiques et la gouvernance de l’État (par exemple, Hazelkorn et Gibson, 2018 ; Heikkila, 2004 ; Holcombe, 2000). La section suivante traite des biens non exclusifs afin de préparer le terrain pour une analyse plus nuancée de la manière dont le bien commun s’écarte de cette classification. fournit une vue d’ensemble.

Tableau 1. Biens économiques – vue d’ensemble.

3.1. Le bien public

Les biens publics sont non exclusifs et non rivaux dans leur consommation, et peuvent donc être consommés sans coût supplémentaire par le reste de la société. Compte tenu de ces caractéristiques, les biens publics sont considérés comme non rentables pour les entreprises, car leur consommation ne peut être monétisée, ce qui positionne l’État comme le principal fournisseur. Pour comprendre les implications des biens publics sur la politique économique, il est essentiel de prendre en compte deux hypothèses sous-jacentes : leur accent sur les intérêts privés et leur conception de l’État comme remède aux défaillances du marché.

Ironiquement, le bien public en économie ne concerne pas le public, mais les limites du privé. Il s’articule autour de l’idée que les individus, guidés principalement par leur intérêt personnel, peuvent négliger de produire ou de contribuer à des biens qui correspondent à leur intérêt collectif (Hussain, 2018). En d’autres termes, puisque personne ne peut être exclu des avantages d’un bien public, la meilleure action pour des acteurs rationnels et intéressés est de ne pas contribuer à sa fourniture. En mettant ainsi en avant les préférences individuelles, le concept de bien public met involontairement de côté les intérêts communs qui motivent souvent l’action collective.

Basé sur cette focalisation sur les intérêts privés, le concept de bien public s’inscrit parfaitement dans la théorie de la défaillance du marché, qui n’accepte l’intervention publique dans l’économie que si elle vise à remédier à des situations de défaillance du marché (Arrow, 1951). Cette approche suggère que les gouvernements interviennent pour redresser les marchés en investissant dans des domaines caractérisés par des externalités positives ou négatives. Les biens publics ayant des externalités positives se caractérisent par un sous-investissement, car leurs retombées importantes créent des difficultés pour s’approprier les rendements privés. Il s’agit davantage de corrections que d’objectifs. L’inverse se produit lorsqu’il y a trop d’investissements dans des « mauvais » domaines, tels que ceux qui causent de la pollution ou nuisent à la santé. Ces externalités négatives nécessitent des mesures publiques qui incitent le secteur privé à internaliser ces coûts, par exemple une taxe sur le carbone pour réduire les émissions ou une taxe sur les achats de cigarettes. On considère que ces défaillances du marché surviennent en cas d’asymétries d’information, de coûts de transaction et de frictions qui entravent la fluidité des échanges.

Cependant, comme les conditions d’information parfaite, d’exhaustivité et d’absence de coûts de transaction n’ont jamais été démontrées empiriquement, la théorie de la défaillance du marché a une valeur limitée en tant que base d’intervention politique (Coase, 1960 ; Stiglitz, 2010). En fait, la conclusion inverse devrait être tirée. Les marchés sont toujours imparfaits et incomplets et ne peuvent donc jamais être qualifiés de pareto-optimaux. Ils se trouvent toujours dans une situation où un gouvernement (un planificateur central) est en mesure d’améliorer les résultats du marché (Greenwald et Stiglitz, 1986).

De plus, la justification de la défaillance du marché implique que les marchés privés purs et les biens privés peuvent exister indépendamment de l’action publique ou collective. Si le rôle des institutions est admis (North, 1991), le rôle des différentes voix qui s’unissent pour former la notion même de public est principalement laissé à la sociologie, et non à l’économie. Nelson (1987, 556) note qu’« il n’existe aucune théorie normative satisfaisante concernant les rôles appropriés du gouvernement dans une économie mixte » et aucune théorie qui rende compte de la complexité des arrangements institutionnels que les gens ont développés pour résoudre les problèmes collectifs. Tout comme les biens publics purs sont rares (Goldin, 1977), les biens privés purs le sont également. Par conséquent, la dichotomie « défaillance du marché » n’est pas particulièrement utile (Mazzucato, Kattel et Ryan-Collins, 2020).

La limite des études sur les biens publics est qu’elles traitent certains des problèmes les plus systémiques du capitalisme mondial (par exemple, le changement climatique et les inégalités) comme des externalités et les résultats des défaillances d’un système par ailleurs parfait, plutôt que de remettre en question les structures sous-jacentes au système de marché lui-même (Nelson, 2022). Elles présentent l’investissement public comme la nécessité de corriger un déficit de financement privé. Cette conception de l’État comme régulateur du marché a conduit à l’idée que le gouvernement ne devrait pas diriger l’économie, mais seulement la rendre possible, la réglementer et la faciliter (Mazzucato, 2021).

3.2. Le bien public mondial

Le concept de bien public a été développé dans une dimension internationale à travers l’idée de biens publics mondiaux (BPM) (Kaul, 2016 ; Kaul, Grunberg et Stern, 1999). Les GPG sont des biens partagés par plusieurs pays et peuvent même être partagés entre plusieurs générations, comme les eaux transfrontalières et d’autres ressources non renouvelables. Le concept de GPG aide à élucider la profonde collaboration et les investissements internationaux qui doivent être réalisés pour résoudre les problèmes de surexploitation et de sous-approvisionnement, et se caractérise donc déjà par un élément normatif fort (Barrett, 2007). Ce travail se concentre sur les situations dans lesquelles les gouvernements nationaux ne peuvent garantir la fourniture d’un bien public en raison des interconnexions mondiales. Kaul Grunberg et Stern (1999, 15) conceptualisent cela comme le « double risque » auquel sont confrontés les biens publics mondiaux : « l’échec du marché » et « l’échec de l’État ». Une inondation dans une région du monde, par exemple, peut avoir été causée par un changement lié aux émissions ailleurs (Commission mondiale sur l’économie de l’eau, 2023 ; Mazzucato et Zaqout, à paraître). Une action collective et mondiale est nécessaire pour le bien des nations et du monde entier.

Le caractère mondial de ce problème signifie qu’aucune nation ne peut le résoudre seule, ce qui nécessite l’implication d’organisations mondiales telles que les Nations unies ou le Fonds mondial. Sur la base de cette compréhension conceptuelle, Kaul et al. (1999) concluent par les recommandations politiques suivantes :

- La création de lois internationales qui traitent de la nature mondiale des biens publics,

- La promotion de la participation de la société civile au niveau mondial, et

- Donner aux populations et aux gouvernements les ins nécessaires pour agir en faveur de la fourniture de biens publics mondiaux.

En conséquence, contrairement aux concepts précédents dans le quadrant des biens économiques, les BPM vont au-delà de l’exclusivité et de la rivalité en tant que paramètres permettant de définir le caractère public d’un bien. Au contraire, le caractère privé ou public d’un bien devrait être une question d’intérêt politique et de capacité à placer un bien spécifique dans le domaine public et mondial (Kaul et al., 2003). De cette manière, le rôle de l’État, qui était négligé par les théories traditionnelles de la dynamique du marché dans le traitement des biens publics (Stiglitz, 2000).

L’engagement académique envers les BPM continue de s’appuyer fortement sur les fondements conceptuels et la tradition intellectuelle du bien public, en mettant fortement l’accent sur la correction des cas de surutilisation et de sous-approvisionnement (Boonen et al., 2019). Le bien-être reste appréhendé à travers les fonctions de bien-être individuel et l’action de l’État reste appréhendée à travers les externalités (par exemple, Levaggi, 2010 ; Sandmo, 2007). L’attachement conceptuel au bien public devient évident lorsque Kaul et al. (1999) affirment que les institutions et les régimes peuvent être considérés comme des biens publics intermédiaires, facilitant en fin de compte la fourniture de biens publics mondiaux. En outre, les détracteurs des études sur les BPM ont souligné la propension à promouvoir une mise en œuvre descendante au risque de créer des déficits démocratiques dans les arrangements institutionnels préconisés (Quilligan, 2012). Conscients de cette limite, Deneulin et Townsend (2007) soulignent la nécessité de reconnaître la nature collective d’une « bonne vie » et ont identifié une attention accrue portée au bien commun comme une voie potentielle de changement.

3.3. Les biens communs et les ressources communes

Au-delà de la notion de biens publics et sur la base d’une conception similaire de l’État comme régulateur du marché, la théorie des biens communs et des ressources communes (CPR) s’est intéressée au rôle des communautés locales dans la gestion des ressources (Saunders, 2014). Les biens communs et les CPR réussis, parfois appelés biens communs (au pluriel), sont régis par des communautés clairement définies, avec des règles convenues collectivement et des sanctions punitives pour ceux qui les enfreignent. Bien que certains travaux aient visé à passer à l’échelle mondiale, ces considérations restent liées à l’accent mis sur la gouvernance ascendante et à la volonté de dépasser la dépendance à l’égard de la coopération public-privé. En effet, cet accent a été identifié comme la différence centrale par rapport aux BPM (Cogolati et Wouters, 2018).

Dans son ouvrage fondateur (1990), la lauréate du prix Nobel Ostrom examine comment la tragédie des biens communs, à savoir la surexploitation et l’enfermement (Greer, 2012 ; Hardin, 1968 ; Neeson, 1993), peut être atténuée par la prise de décision collective. Selon elle, les négociations au niveau communautaire sont essentielles à la production et à la distribution des biens communs. S’appuyant sur l’exemple empirique de la pêche côtière, elle soutient qu’une gestion efficace des CPR nécessite une compréhension approfondie des conditions locales, en faisant la distinction entre la pêche côtière en tant que CPR et la pêche en haute mer en tant que ressource en libre accès. Dans le même esprit, Federici (2018) affirme que la pratique de la gestion des ressources partagées, en particulier par les femmes, a été une stratégie clé pour remettre en question les systèmes capitalistes et patriarcaux. Appliquant une perspective spécifiquement décoloniale et environnementaliste, Federici explore la création d’économies alternatives basées sur la solidarité et la coopération. Les recherches récentes sur l’action collective se sont concentrées de manière similaire sur les processus organisationnels et la coordination au sein des communautés (Albareda et Sison, 2020).

Les travaux d’Ostrom s’appuient sur des conceptions rationalistes de l’individu, similaires à celles de la théorie du choix public. Dardot et Laval (2019, 102) écrivent : « Selon Ostrom, des individus rationnels et égoïstes peuvent créer des marchés, ils peuvent appeler à l’intervention de l’État et ils construisent des biens communs ; cela dépend simplement des exigences des différentes situations. » En d’autres termes, sa conception des biens communs est une tentative d’offrir une alternative à la dichotomie entre le marché et l’État sans remettre en cause les hypothèses sous-jacentes qui ont donné lieu à des interprétations restrictives de cette dichotomie. Tout en soulignant cette lacune pour développer leur propre notion de « commun », Dardot et Laval (2019) s’abstiennent de remettre en cause la notion d’État interventionniste et régulateur du marché.

Chaque fois que l’État a été au centre des préoccupations des chercheurs sur les biens communs, son rôle a été jugé inadéquat ou est resté ancré dans la théorie microéconomique néoclassique et l’économie du bien-être. Grumbach (2023, 181) en donne un exemple lorsqu’il demande : « Le gouvernement pourrait-il encore agir […] pour corriger les défaillances du marché et soutenir de manière adéquate les soins primaires en tant que bien commun ? » Note de bas de page3 De Jongh (2020) avance un argument similaire selon lequel le gouvernement se contente de niveler le terrain en soulignant son rôle dans la garantie d’une infrastructure publique intacte, fondement essentiel à la gestion réussie des ressources communes par d’autres acteurs. Un obstacle majeur réside dans le fait que, dans cette optique, l’État est considéré comme facilitant le processus de mise en commun et non comme un moteur clé du changement lui-même. La conception de la « défaillance gouvernementale » (Buchanan, 2003) conduit à une prophétie auto-réalisatrice d’États « faibles » et « capturés », que les communautés finissent souvent par compenser. Ainsi, si la littérature sur les biens communs présente la décentralisation des capacités comme un bon modèle d’action collective, celle-ci est également complétée par le fait que l’État est exclu du processus de développement. Ce n’est pas un hasard si le raisonnement qui sous-tend cette approche a également conduit à un recours croissant aux ONG et aux organisations philanthropiques dans des domaines tels que la santé (Nega et Schneider, 2014 ; Zanotti, 2010). Si les alternatives à l’État et au marché sont essentielles (par exemple Benkler, 2017 ; Brandtner, Douglas et Kornberger, 2023 ; Ostrom, 2010 ; Pazaitis, Kostakis et Drechsler, 2022), cet article soulève la question de savoir comment les États capables peuvent favoriser ces alternatives tout en régissant l’économie afin d’atteindre des objectifs collectifs.

4. Une nouvelle économie du bien commun : de la correction des défaillances du marché à la définition d’objectifs collectifs

Bien que différentes les unes des autres, les notions de biens économiques ci-dessus partagent une caractéristique commune : elles s’inscrivent toutes dans la même notion de défaillance du marché ou de défaillance de l’État. En effet, les deux caractéristiques que sont la rivalité et l’exclusivité servent non seulement de base à la classification des biens, mais elles guident également les décisions quant à l’entité qui doit les fournir, qu’il s’agisse du marché, des communautés ou de l’État. Ainsi, dans ce schéma, le rôle de l’État se limite généralement aux biens publics en réponse aux défaillances du marché et aux ressources communes où les communautés compensent les défaillances de l’État. Cela soulève la question de savoir comment envisager le rôle du gouvernement au-delà de ces quatre attributs, afin de permettre la création proactive d’une économie orientée vers des objectifs collectifs. Cette question est particulièrement pertinente compte tenu de l’attention que la communauté internationale accorde aux objectifs communs et à l’action collective, alors qu’il n’existe aucun schéma global pour soutenir de tels modes d’action.

4.1. Façonnage du marché, création de valeur et valeur publique

Comme l’a montré la section précédente, la notion traditionnelle de défaillance du marché a favorisé l’idée que l’intervention publique dans l’économie n’est justifiée que si elle vise à remédier à des situations dans lesquelles les marchés ne parviennent pas à allouer efficacement les ressources. Cela peut être mis en contraste avec une conception du gouvernement qui ne se contente pas de remédier aux défaillances du marché, mais qui façonne et co-crée les marchés. Polanyi (1944), par exemple, considère que le marché lui-même est constamment négocié et façonné par la manière dont les différents acteurs créateurs de valeur sont gouvernés. Il note que « la voie vers le marché libre a été ouverte et maintenue ouverte par une augmentation considérable de l’interventionnisme continu, organisé et contrôlé de manière centralisée » (144). Les marchés sont considérés comme le résultat de structures de gouvernance façonnées par l’État : ils sont « intégrés » dans les structures sociales et politiques (Evans, 1995). La notion selon laquelle les États uniformisent les règles du jeu est également remise en question par la vision de Keynes (1926), qui considère que le gouvernement doit avant tout s’occuper des domaines qui sont négligés et qui nécessitent une action. Selon lui, « l’important pour le gouvernement n’est pas de faire ce que les individus font déjà, et de le faire un peu mieux ou un peu moins bien, mais de faire ce qui n’est pas fait actuellement ». Une telle tâche nécessite une vision et la volonté de faire bouger les choses.

Même d’un point de vue philosophique contemporain, la notion traditionnelle des marchés est restée incontestée. La critique de Sandel (2020) à l’égard de la marchandisation de domaines tels que les soins, par exemple, accepte une conception du marché comme « donné » et « figé », une interprétation qui correspond à l’approche même qu’il tente de critiquer. En fin de compte, il ne propose pas de théorie sur la manière dont les marchés eux-mêmes peuvent être orientés vers le bien commun, mais les interprète comme produisant inévitablement des résultats insatisfaisants que les institutions publiques doivent compenser. La question qui reste sans réponse est de savoir comment les marchés eux-mêmes peuvent être façonnés – par l’État et d’autres acteurs – afin de produire des résultats satisfaisants conformes au bien commun. Cette approche nécessite un « changement ontologique » selon lequel les marchés ne sont pas considérés comme des phénomènes autonomes, mais comme le résultat des interactions entre tous les acteurs concernés (Mazzucato et Ryan-Collins, 2022, 356).

Repenser le rôle de l’État dans la formation des économies de marché modernes nécessite une théorie sous-jacente de la valeur publique, qui ne soit pas considérée comme étant créée exclusivement à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur privé, mais qui se concentre sur la manière dont les organisations publiques interagissent avec les acteurs privés et de la société civile pour relever les grands défis auxquels la société est confrontée. Comme l’a formulé Bozeman (2007, 15), « Ces valeurs publiques approuvées par la société ont-elles été fournies ou garanties ? ». Mais la valeur publique ne doit pas se limiter au rôle du gouvernement dans la formation d’un consensus. Si la valeur publique doit véritablement servir le public, il est essentiel de trouver de nouvelles façons interactives de dialoguer avec lui. Au lieu de rechercher un consensus, il faut reconnaître que la valeur publique est intrinsèquement contestée dans l’arène politique où « les intérêts divergents sont résolus et les conflits et les débats mènent à des décisions et à des actions » (Stewart et Ranson, 1988). Il est essentiel de trouver de nouveaux moyens d’interagir avec le public pour que la société puisse créer collectivement de la valeur (Leadbeater, 2018).

Pour être le résultat de l’imagination collective et de la pression des mouvements sociaux, le bien commun doit être fondé sur une conception de la valeur publique négociée et générée collectivement par un éventail de parties prenantes. Note de bas de page4 Ce n’est qu’en réorientant notre économie – en plaçant la valeur publique au centre de la production, de la distribution et de la consommation – que l’économie pourra être façonnée et co-créée de manière à produire des résultats plus inclusifs et durables. Alors que la question traditionnelle qui définit les biens publics est celle de l’exclusivité et de la rivalité, la question clé pour le concept plus large du bien commun est celle de la valeur publique.

4.2. Cinq piliers pour le bien commun

Une approche renouvelée du bien commun, posée comme un objectif collectif plutôt que comme une correction, se concentre autant sur le « comment » que sur le « quoi ». Elle peut être guidée par une vision du gouvernement comme acteur de la formation du marché, motivée par la valeur publique. Comme l’illustre le premier pilier, l’objectif et l’orientation, peut promouvoir des politiques axées sur les résultats qui sont dans l’intérêt commun. Le deuxième pilier, la co-création et la participation, permet aux citoyens et aux parties prenantes de participer au débat, à la discussion et à la recherche d’un consensus qui permettent de faire entendre différentes voix. Le troisième pilier, l’apprentissage collectif et le partage des connaissances, peut aider à concevoir de véritables partenariats axés sur les objectifs qui favorisent l’intelligence collective et le partage des connaissances. Le quatrième pilier, l’accès pour tous et le partage des bénéfices, peut être un moyen de partager les avantages de l’innovation et de l’investissement avec tous ceux qui prennent des risques, que ce soit par le biais de programmes d’actions, de redevances, de tarification ou de fonds collectifs. Le cinquième pilier, la transparence et la responsabilité, peut garantir la légitimité et l’engagement du public en faisant respecter les engagements de tous les acteurs et en harmonisant les mécanismes d’évaluation.

Figure 2. Le bien commun (source : construction de l’auteur).

4.2.1. Objectif et orientation

Le premier pilier d’une approche axée sur le bien commun reconnaît que la croissance n’a pas seulement un rythme, mais aussi une orientation. Il est essentiel de définir explicitement une orientation vers laquelle les politiques peuvent être conçues, les partenariats public-privé formés et les citoyens engagés, afin de façonner l’économie au service du bien commun. En d’autres termes, ce pilier consiste à aligner de multiples activités tout en rassemblant les acteurs volontaires vers un objectif collectif.

La notion d’objectif et de directionnalité ne consiste pas à éliminer les frictions, mais à fixer de manière proactive une direction ambitieuse. Alors que la théorie des biens publics a négligé la question de la manière dont une direction ciblée peut être fixée, les études sur les CPR et les biens communs ont mieux répondu à la nécessité d’aligner les attentes dans la gestion conjointe des ressources (Adhikari, 2021). En effet, on s’intéresse de plus en plus à la manière dont des objectifs communs induisent une coopération auto-organisée qui aboutit à des résultats plus durables à long terme (Tu et al., 2023). Ces travaux ont également placé les ODD au cœur des initiatives communautaires comme alternative à l’action menée par l’État (Esteves et al., 2020). La question qui se pose alors est de savoir comment ces considérations peuvent éclairer les orientations à définir à plus grande échelle et par un éventail plus large d’acteurs, tels que l’État. En soulevant cette question, l’approche du bien commun ne préconise pas le remplacement des initiatives communautaires par des initiatives étatiques. Elle ne préconise pas que les gouvernements fixent une orientation par le biais d’un processus décisionnel descendant dans lequel ils imposent un objectif par la réglementation, puis attendent que les effets se manifestent. Elle envisage plutôt une conception renouvelée de l’État qui encourage et favorise cette co-création et cette participation à plusieurs niveaux.

Les réflexions récentes sur les politiques axées sur les défis et les missions sont un exemple de réorientation et de redéfinition des orientations économiques. Les missions fixent des objectifs clairs qui ne peuvent être atteints que par un ensemble de projets et d’interventions politiques de soutien, stimulant le développement d’une gamme de solutions différentes pour relever les grands défis et récompenser les acteurs prêts à prendre des risques. Des objectifs ciblés, mesurables et limités dans le temps sont un élément essentiel de la réussite des missions et un outil utile pour apporter des solutions aux défis qui nécessitent une coordination approfondie (Mazzucato, 2018a ; Mazzucato, Ghosh et Torreele, 2021). Ils nécessitent une harmonisation et une collaboration entre la production, la distribution et la consommation dans divers secteurs et à plusieurs échelles afin d’atteindre des objectifs socialement souhaitables.

Dans le contexte de l’architecture financière internationale, l’objectif et l’orientation ne consistent pas à « combler le déficit de financement », mais à promouvoir un engagement commun en faveur d’objectifs audacieux vers lesquels les financements peuvent être orientés. L’utilisation de missions pour aligner, par exemple, les plus de 24 000 milliards de dollars des banques multilatérales de développement et des banques nationales pourrait créer des orientations plus cohérentes dans le système international (Mazzucato, 2023b,, 2023c). Il est possible d’assurer une coordination stratégique des politiques afin de faciliter le changement structurel vert à l’échelle mondiale. La manière dont les missions sont délibérées collectivement devient une question clé.

4.2.2. Co-création et participation

Le deuxième pilier, la co-création et la participation, rend plus explicite la présence des parties prenantes à la table des négociations, qui participent non seulement à la fourniture, mais aussi aux processus décisionnels sur ce qui devrait constituer un bien commun. L’accent mis sur la co-création met en évidence la nécessité d’avoir de véritables interfaces entre le secteur public, le secteur privé et la société civile afin de mobiliser l’intelligence collective. Cela offre non seulement une opportunité, mais promeut également la nécessité d’impliquer les parties prenantes dans la détermination d’une orientation collective. De cette manière, le principe préconise un environnement qui permet à chacun de participer et de contribuer à la société.

Dans les études économiques sur le bien public, la question de la participation est restée ancrée dans la théorie du choix public, qui tente d’étudier la prise de décision sous l’angle de l’efficacité. Dans l’ensemble, cette approche a abordé la question de la participation en tenant compte des coûts associés pour les agents économiques individuels lorsqu’ils contribuent à la fourniture de biens publics (Conlon et Pecorino, 2022 ; McGuire, 1974). Dans le même ordre d’idées, la recherche s’est largement intéressée aux implications de la concurrence sur le « bénéfice net » des biens publics par les groupes participants (Katz, Nitzan et Rosenberg, 1990 ; Riaz, Shogren et Johnson, 1995). Si l’accent est mis sur l’utilité individuelle, la prise en compte des avantages collectifs en dehors de l’appartenance à un groupe reste largement négligée. Cependant, la participation non seulement à la fourniture, mais aussi aux processus décisionnels sur ce qui devrait constituer un bien commun est essentielle.

Les systèmes sociaux d’action collective et les relations qui les constituent ont été au cœur des travaux universitaires sur les biens communs et les ressources communes (Albareda et Sison, 2020 ; Brandtner, Douglas et Kornberger, 2023 ; De Angelis, 2017 ; Linebaugh, 2008). En effet, l’institutionnalisation de la mise en commun a été mise en garde contre le maintien et la protection de l’organisation communautaire (Brandtner, Douglas et Kornberger, 2023 ; Jacobs, 1961). La gestion collective des ressources partagées est souvent plus efficace lorsqu’elle est menée à petite échelle, comme le suggère Ostrom (2010) elle-même dans ses travaux sur la gouvernance polycentrique.

La question qui reste alors est de savoir comment les modes de gouvernance collectifs peuvent éclairer notre réflexion sur les défis mondiaux, structurés par un éventail plus large d’intérêts contradictoires à différents niveaux : individuel, régional, national et international. En soulignant la nécessité de la co-création et de la participation, le bien commun établit un schéma dans lequel les partenariats entre l’État, les entreprises et la société civile sont un élément essentiel pour orienter l’économie dans la bonne direction. Il ne s’agit pas d’imposer une réglementation descendante ou centralisée, mais de laisser les processus collectifs éclairer les politiques publiques et la gouvernance transnationale.Note de bas de page5

Les ODD, par exemple, peuvent bénéficier d’une perspective de bien commun, car leur légitimité nécessite la négociation de l’objectif à un certain niveau. Différentes voix doivent être entendues pour discuter de ce que signifie parvenir à une économie équitable, juste et durable, co-créée par des acteurs des pays développés et en développement. Justice selon qui ? Les réponses doivent inclure les voix des plus marginalisés, qu’il s’agisse des communautés autochtones, des femmes ou des personnes de couleur qui ont été exclues du processus de décision sur « ce qui doit être fait ». Les travaux de Hirschman (1970) sur la « voix » se sont concentrés sur ce problème et peuvent s’appliquer à la manière dont nos institutions internationales devraient être gouvernées de manière plus démocratique, avec la participation d’acteurs du Sud et du Nord (Alami et al., 2023 ; Mazzucato, 2023c).Note de bas de page6

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, le principe du bien commun a des implications importantes sur la manière dont les voix sont entendues lorsqu’il s’agit d’une approche du système financier international (Mazzucato, 2023c). Le système de Bretton Woods, qui a conduit à la création du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a perpétué des degrés variables de pouvoir de négociation et des structures de pouvoir déséquilibrées. Bien que ces deux institutions aient été présentées comme des mécanismes de coopération et de développement économiques, elles ont finalement renforcé la structure hiérarchique du système financier mondial. Le pouvoir décisionnel au sein des institutions financières internationales est réparti de manière inégale, au profit des plus grands pays développés.

4.2.3. Apprentissage collectif et partage des connaissances

Toute création collective nécessite le partage des connaissances. La question de savoir comment intégrer le partage des connaissances dans la structure de gouvernance sous-jacente est essentielle, qu’il s’agisse des droits de propriété intellectuelle, des plateformes en libre accès ou de l’investissement dans la capacité d’apprentissage des institutions. Le troisième pilier met en avant la nécessité de parvenir au bien commun grâce à des processus de collaboration et d’apprentissage collectif.

En examinant le potentiel du partage des connaissances, les études sur le bien public et les biens publics mondiaux ont concentré leurs efforts analytiques sur le dilemme du resquilleur, dans lequel des individus peuvent bénéficier de ressources et de projets collectifs sans y avoir contribué eux-mêmes (Gartner, 2012 ; Olson, 1965). Sur la base du concept sous-jacent d’individus rationnels et maximisant leur utilité, l’ensemble du groupe est alors théorisé comme étant empêché de tirer pleinement parti du potentiel de l’intelligence collective (Cabrera et Cabrera, 2002 ; Messick et Brewer, 1983). Cette conception de l’individu égoïste privilégie la concurrence plutôt que la collaboration et ne met pas suffisamment en avant les considérations relatives à la manière de promouvoir l’apprentissage collectif et de parvenir à un partage efficace des connaissances. Parallèlement, les travaux de Hess et Ostrom (2007) sur les biens communs de la connaissance, bien qu’ils mettent en avant l’aspect collectif, ont été qualifiés de peu instructifs sur la manière de structurer le partage des connaissances, en particulier en ce qui concerne la propriété intellectuelle (PI) (Cole, 2014). S’appuyant sur ces travaux, ce pilier offre quelques pistes de réflexion sur ce dernier point, tout en soulignant l’importance de formaliser le partage des connaissances au niveau mondial entre les acteurs multilatéraux et en matière de droits de propriété intellectuelle.

Compte tenu du faible coût marginal du partage des connaissances, l’accès à celles-ci devrait être maximisé afin de stimuler l’innovation future. En effet, les données montrent que l’innovation s’est produite dans de nombreux secteurs sans droits de propriété intellectuelle (Scherer, 2015). Si les brevets peuvent être nécessaires pour encourager l’innovation en permettant aux entreprises de tirer profit des inventions, une protection excessive peut étouffer l’innovation en verrouillant le savoir-faire dont la prochaine génération d’inventions a besoin pour se développer. Dans le contexte de l’industrie pharmaceutique, par exemple, l’innovation a prospéré avant la mise en place du régime strict actuel en matière de PI (Dosi et al., 2023). Si les spécialistes de l’innovation ont souligné les limites des droits de PI, ils se sont montrés réticents à créer un changement transformationnel (Machlup, 1958). Rikap et Lundvall (2021) affirment que les limites de la capacité des études sur l’innovation à contrer la rigueur des droits de propriété intellectuelle sont en partie dues à la manière dont les derniers travaux de Schumpeter ont souligné que les grandes entreprises disposant d’un pouvoir de marché sont plus actives et plus efficaces dans l’organisation de l’innovation que les petites entreprises engagées dans une concurrence intense sur les prix (Rikap et Lundvall, 2021 ; Schumpeter, 1942). En effet, la littérature schumpétérienne/évolutionniste, tout en se concentrant sur l’aspect « systémique » de l’innovation, n’a pas réussi à démystifier la conception plus générale des marchés en économie, de sorte que même les institutions d’innovation sont considérées comme corrigeant les défaillances du système (à l’exception de Nelson, 2022).

Quoi qu’il en soit, les brevets doivent être considérés sous l’angle de la gouvernance des connaissances, et pas seulement sous celui de l’in à l’innovation (Conseil de l’OMS sur l’économie de la santé pour tous, 2023). À cet égard, la notion de Veblen (1908) selon laquelle la connaissance est un « bien commun » apporte une contribution importante, en mettant en avant la connaissance comme une ressource cumulative et collective plutôt que comme une possession individuelle. Il considère les brevets comme « un préjudice pour la communauté dans son ensemble », limitant l’application et le développement de l’innovation au titulaire du brevet. Ainsi, si les contrats sont conçus pour être trop en amont, trop larges et trop contraignants, la propriété intellectuelle peut entraver la diffusion de connaissances, de technologies et d’infrastructures essentielles (Mazzoleni et Nelson, 1998). Cela est devenu flagrant pendant la pandémie de COVID-19, lorsque certaines grandes entreprises pharmaceutiques n’ont pas partagé des informations protégées par la propriété intellectuelle qui auraient pu permettre d’augmenter considérablement la production de vaccins. En outre, les régimes contemporains de propriété intellectuelle restent ancrés dans les structures coloniales et tendent à les renforcer. Calqués sur les lois occidentales et favorisant les intérêts occidentaux, ils peuvent constituer un moyen central de contrôle économique lorsqu’ils sont appliqués dans les pays en développement. Note de bas de page7La création de connaissances pour le bien commun doit établir un nouveau modèle juridique pour les brevets et autres droits de propriété intellectuelle qui équilibre mieux les ins privées, la valeur publique et l’intérêt public. Afin d’encourager l’intelligence collective, les brevets devraient être faibles (faciles à obtenir), étroits (non utilisés à des fins purement stratégiques) et pas trop en amont (afin que les outils de recherche restent en libre accès).

4.2.4. Accès pour tous et partage des bénéfices

Gouverner l’économie pour le bien commun signifie que les conditions doivent être correctes dès le départ, sans trop compter sur le système fiscal pour redistribuer les formes problématiques de création de richesse qui créent des inégalités structurelles. La création et la distribution doivent être considérées comme les deux faces d’une même médaille. Le quatrième pilier souligne la nécessité d’une nouvelle réflexion sur la capacité des institutions publiques à partager non seulement les risques, mais aussi les récompenses. Un rapport risque-récompense équilibré ne consiste pas seulement à redistribuer a posteriori, mais aussi à garantir de manière proactive une distribution équitable dès le départ, de manière prédistributive (Mazzucato, 2018b).

Les études sur les biens économiques ont reconnu les défis liés à la garantie d’un accès équitable aux ressources essentielles. Ce faisant, les études sur les biens publics ont souligné la nécessité de mesures redistributives comme moyen central pour les gouvernements de lutter contre les défaillances du marché liées à l’accès équitable et à la récompense, telles que les comportements de recherche de rente (Tullock, 2008). Note de bas de page8 Cependant, la théorie des biens publics a souvent négligé les choix proactifs dont disposent les gouvernements lorsqu’il s’agit de garantir l’accès à certaines ressources. Dans le domaine des ressources communes, le déséquilibre entre le risque et la récompense, où l’accès pour tous reste impossible, est illustré de manière célèbre par l’analyse de Hardin, 1968 sur la tragédie des biens communs, à travers laquelle il met en évidence le risque de surexploitation et de dégradation des ressources communes. Si diverses réflexions sur la tragédie des biens communs ont façonné les théories économiques de l’accès libre, d’un point de vue explicitement économique, elles restent ancrées dans la théorie de la défaillance du marché et axées sur des considérations de rentabilité plutôt que d’équité (Stavins, 2010).

Dans de nombreux cas, les investissements publics sont devenus des cadeaux aux entreprises, enrichissant les individus et leurs sociétés, mais n’offrant ni un accès pour tous ni des retombées (directes ou indirectes) adéquates pour l’économie ou l’État. Cela est particulièrement évident dans le cas des produits pharmaceutiques, où les médicaments financés par des fonds publics finissent par être trop chers pour être achetés par les contribuables (qui les ont financés) (Mazzucato, 2013 ; Mazzucato et al., 2018).

En permettant à l’État de conserver une partie des bénéfices générés par un processus auquel il contribue, ces bénéfices peuvent être réinvestis dans des domaines qui créent directement une économie plus inclusive et durable. Cela peut se faire par des moyens financiers et non financiers. Les moyens financiers peuvent inclure des participations au capital, tandis que les moyens non financiers peuvent inclure des conditions sur la manière dont les prix sont fixés, ainsi que l’orientation des investissements rendant la production plus durable et garantissant aux travailleurs un salaire correct et un traitement digne. Le partage des bénéfices, par exemple, est une mesure qui peut permettre la socialisation des gains. Revendiquer une part des gains financiers des opérations publiques peut contribuer à créer un fonds pour les investissements et l’innovation futurs (Laplane et Mazzucato, 2020). Lier l’allocation des fonds publics à des conditions est une autre mesure que les gouvernements peuvent prendre pour équilibrer les risques et les gains des investissements publics (Mazzucato, 2022).

4.2.5. Transparence et responsabilité

Le cinquième pilier, la transparence et la responsabilité, est essentiel pour garantir que la manière dont l’économie est gérée soit accessible et visible pour toutes les parties prenantes. Afin de créer et de maintenir la confiance entre tous les acteurs de la société civile, les organisations publiques doivent s’engager à être transparentes et à appliquer une politique de données ouvertes. Le renforcement des mécanismes de responsabilité et de transparence peut contribuer à prévenir le détournement de fonds, l’évasion fiscale et la fraude. Le cinquième pilier est essentiel pour faire respecter les quatre autres piliers du bien commun.

Des questions de responsabilité ont été soulevées tant dans le domaine du bien public que dans celui des biens communs et des ressources communes. Les recherches sur la gouvernance polycentrique se sont penchées sur les défis que pose la dispersion des responsabilités pour la responsabilisation des acteurs concernés (Huitema et al., 2009 ; Lieberman, 2011). Inspiré par les études sur l’administration publique, le rôle des conditions institutionnelles dans la responsabilisation des gouvernements a été souligné comme un aspect important du fonctionnement des systèmes polycentriques. L’absence de mécanismes de responsabilité dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, par exemple, expose de manière disproportionnée les groupes vulnérables aux risques liés aux politiques en matière de ressources naturelles (Lebel et al., 2006). La responsabilité est étroitement liée à un accès équitable et à un rapport équilibré entre les risques et les avantages. Les études sur les biens publics ont fait des remarques similaires, en particulier en ce qui concerne le problème des resquilleurs et de l’action collective qui se manifeste lorsque les mécanismes de responsabilité ne sont pas en place (Tsai, 2007).

Les mesures d’évaluation sont essentielles pour garantir la responsabilité et la transparence, car elles permettent aux institutions de tenir leurs promesses et d’être tenues responsables de leurs actions. Ces mesures constituent une base pour l’évaluation complète des performances organisationnelles, comme le montrent les évaluations menées dans divers secteurs. Une évaluation de la contribution de la BBC à la valeur publique a montré que les évaluations peuvent non seulement promouvoir la transparence et responsabiliser les organisations, mais aussi évaluer si les institutions créent de la valeur publique et sont gérées dans l’intérêt public (Mazzucato, Kattel et Ryan-Collins, 2020). Les schémas d’évaluation dynamiques permettent de mieux comprendre la création de valeur en tenant compte à la fois des interactions au sein de l’écosystème et des structures de gouvernance qui guident les processus décisionnels et d’évaluation, tout en reconnaissant leur interdépendance. En adoptant de tels indicateurs d’évaluation, les organisations publiques peuvent établir un objectif et une orientation clairs, minimisant ainsi le risque d’influence extérieure et garantissant une plus grande attention à la responsabilité et à la transparence dans leurs opérations et leurs évaluations.

Au cours des dernières décennies, l’externalisation des fonctions essentielles du gouvernement a de plus en plus compromis la responsabilité du secteur public. Si l’ampleur et la portée de l’externalisation ont augmenté, la transparence, elle, n’a pas suivi (Kattel et Mazzucato, 2018 ; Mazzucato et Collington, 2023). Lorsqu’il manque de confiance, l’État est plus susceptible d’être « capturé » et de céder aux intérêts privés. Lorsqu’il ne joue pas un rôle de premier plan, l’État devient un piètre imitateur des comportements du secteur privé, plutôt qu’une véritable alternative. Examiner de près le financement du bien commun, ainsi que les processus et les résultats qui y sont liés, peut favoriser une répartition plus équitable des ressources mondiales. La promotion de modèles de financement et de processus de restructuration de la dette transparents et responsables peut contribuer à garantir un traitement équitable des pays débiteurs. Le financement à long terme visant à créer davantage d’espace budgétaire pour permettre aux pays à faible revenu de réaliser des investissements essentiels est essentiel à cette transition.

Une approche fondée sur les droits de l’homme, associée à une nouvelle réflexion économique, pourrait être un moyen de garantir légalement la responsabilité et la transparence (Mazzucato et Farha, 2023). Si la conception du bien commun nécessite de repenser le rôle des gouvernements, son succès dépendra également de la capacité des gouvernements à assumer leurs obligations et responsabilités en matière de droits de l’homme et à suivre leurs progrès vers la réalisation du bien commun. L’idée que les droits humains permettent de renforcer la responsabilité mondiale au sein des gouvernements nationaux et des institutions internationales se reflète également dans les conceptions du bien public mondial (par exemple, Kim, 2013). Les particularités d’une telle vision commune constituent un domaine d’étude important pour les travaux universitaires multifacettes sur la justice en matière de droits.

5. Discussion et conclusion

Le schéma présenté dans cet article a permis un examen systématique et une reconceptualisation des mesures nécessaires que peuvent prendre les acteurs économiques pour créer de la valeur publique tout en atteignant des objectifs délibérés collectivement. L’article a montré qu’avec l’attention croissante portée à la nécessité de tels objectifs communs, la tradition philosophique du bien commun, centrée sur l’obligation « relationnelle » et la préoccupation mutuelle, peut fournir des orientations utiles. Les études économiques antérieures n’ont pas suffisamment pris en compte la gouvernance des objectifs collectifs et le rôle inhérent de la préoccupation mutuelle – plutôt que privée. Placer le bien commun au cœur de la gouvernance donne aux gouvernements, aux entreprises et à la société civile les moyens et l’envie de façonner activement les marchés et d’intégrer la valeur publique dans la coordination nécessaire pour atteindre les objectifs communs.

Si des problèmes tels que le réchauffement climatique, la vaccination mondiale et la crise de l’eau doivent être traités comme des problèmes mondiaux nécessitant une action collective, il est nécessaire de considérer ces problèmes non pas comme des imperfections d’un système qui fonctionne par ailleurs parfaitement, mais plutôt comme une lacune dans la manière dont le système lui-même est compris (théorie) et donc conçu (pratique). La COVID-19 illustre les implications d’une économie politique pour le bien commun (Conseil de l’OMS sur l’économie de la santé pour tous, 2023). Pendant la pandémie, on n’a pas accordé suffisamment d’attention à la manière dont un objectif commun (la vaccination mondiale) peut influencer la conception de la collaboration entre les acteurs publics et privés (Mazzucato et al., 2021 ; Torreele et al., 2023). Si l’objectif avait été la vaccination mondiale plutôt que les vaccins, il aurait fallu accorder beaucoup plus d’attention à la conception de droits de propriété intellectuelle moins extractifs (par exemple, moins forts, moins étendus et moins en amont) et veiller à ce que les fonds publics à haut risque fournis au début soient conditionnés au partage des connaissances et aux questions d’accès. En positionnant la vaccination mondiale comme le « quoi », les cinq piliers du bien commun auraient fourni des orientations essentielles sur le « comment ».

Les cinq principes deviennent des domaines d’action non seulement pour l’élaboration des politiques, mais aussi pour les compétences dont les gouvernements ont besoin pour gouverner dans l’intérêt public. La réussite de l’intégration des principes du bien commun dépend des capacités dynamiques de l’État à exercer ses fonctions politiques essentielles, de la fourniture de services publics à la conception et à la mise en œuvre des politiques (Kattel et Mazzucato, 2018 ; Mazzucato et Kattel, 2020 ; Mazzucato et al., 2021). En effet, les capacités dynamiques n’ont aucun rapport avec la taille du gouvernement, mais sont étroitement liées aux investissements réalisés au sein du secteur public pour le rendre plus créatif, agile et flexible (Kattel, Drechsler et Karo, 2022). L’une des leçons tirées de la crise du Covid-19 est que la capacité des gouvernements à gérer la crise dépendait des investissements cumulés réalisés dans la capacité à gouverner, à agir et à gérer, y compris les investissements dans la gouvernance numérique pour faire face à l’aspect « infodémique » de la crise (Mazzucato, Ghosh et Torreele, 2021). Si la crise a été grave pour tous, elle a été particulièrement difficile pour les pays qui ont ignoré les investissements nécessaires dans leurs capacités dynamiques et/ou ceux qui ont choisi d’externaliser cette capacité à des consultants (Mazzucato et Collington, 2023). Un élément crucial de la gouvernance des économies vers le bien commun est donc le développement de capacités dynamiques associées au sein de l’État.

Les principes du bien commun décrits ici ne visent pas à remplacer les idées précédentes sur les biens publics et les biens communs, mais à les compléter en fournissant un schéma qui guide une relation symbiotique entre les acteurs économiques. Cette perspective reconnaît qu’aucun acteur, qu’il s’agisse du gouvernement, des entreprises ou de la société civile, ne doit être considéré comme plus important ou plus apte qu’un autre à créer de la valeur. Il est essentiel d’impliquer ces acteurs de manière coopérative afin de résoudre les problèmes qui sont définis et résolus collectivement pour relever les défis complexes qui caractérisent le XXIe siècle. En favorisant une approche collaborative, où les connaissances sont partagées, les récompenses sont socialisées et la responsabilité et la transparence sont au premier plan, le bien commun peut efficacement guider les acteurs sociaux vers la création d’une valeur publique qui est non seulement partagée, mais aussi durable.

Remerciements

Carla Rainer pour son aide à la recherche, et à la Fondation Laudes pour son soutien financier.

Déclaration

Aucun conflit d’intérêts potentiel n’a été signalé par les auteurs.

Notes

1. Le Conseil consultatif de haut niveau des Nations unies (2023b), par exemple, s’appuie sur les biens publics mondiaux en tant que « ressources qui ne peuvent être exclues ou faire l’objet d’une concurrence », affirmant « que leur protection est une tâche de plus en plus urgente que nous ne pouvons entreprendre qu’ensemble ».

2. Il convient de noter que, parfois, les ressources communes et les biens communs ont été utilisés de manière interchangeable avec le bien commun.

3. Il convient de noter qu’il utilise les termes « bien commun » et « biens communs » de manière interchangeable.

4. Les parties prenantes sont tous les acteurs impliqués : acteurs publics, entreprises, représentants civiques, mouvements sociaux et syndicats.

5. Critiquant la priorité restrictive accordée à la valeur actionnariale, les travaux universitaires sur la gouvernance des parties prenantes ont formulé des approches alternatives de la gouvernance économique en plaçant la valeur actionnariale non seulement au centre de la réforme de la gouvernance d’entreprise, mais aussi au centre de l’économie elle-même (Freeman, Martin et Parmar, 2007 ; Mhlanga, 2021 ; Schwab et Vanham, 2021).

6. L’initiative de Bridgetown, par exemple, menée par la Barbade, a joué un rôle essentiel dans la remise en cause de cette structure bien établie en appelant à des liquidités d’urgence, à des prêts concessionnels et à des investissements privés afin de promouvoir la résilience climatique et la préparation aux pandémies des pays à faible revenu (Gouvernement de la Barbade, 2022). Pour concrétiser ces appels à l’action, le programme de relance des ODD des Nations unies (2023b) vise à réformer l’architecture financière mondiale afin d’atténuer les défis systémiques auxquels sont confrontés les pays en développement.

7. Pour une discussion détaillée sur la propriété intellectuelle et le colonialisme, voir Merson (2000), Rahmatian (2009) et Birnhack (2021).

8. Néanmoins, on ne saurait trop insister sur l’importance des mesures de redistribution telles que la fiscalité progressive. Comme je le soutiens ailleurs (Mazzucato, 2018b), tant dans le secteur pharmaceutique que dans celui des technologies, les entreprises qui ont bénéficié d’investissements publics ont évité de payer leur juste part d’impôts qui pourraient renflouer ces mêmes fonds d’investissement public.

Références

- Adams, R. D., and K. McCormick. 1987. “Private Goods, Club Goods, and Public Goods as a Continuum.” Review of Social Economy 45 (2): 192–199. https://doi.org/10.1080/00346768700000025.

- Adhikari, B. 2021. “The Economics of Common Pool Resources: A Review.” Ecology, Economy and Society – the INSEEE Journal 4 (1): 71–88. https://doi.org/10.37773/ees.v4i1.377.

- Alami, I., C. Alves, B. Bonizzi, A. Kaltenbrunner, K. Koddenbrock, I. Kvangraven, and J. Powell. 2023. “International financial subordination: a critical research agenda.” Review of International Political Economy 30 (4): 1360–1386. https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2098359.

- Albareda, L., and A. K. G. Sison. 2020. “Commons Organizing: Embedding Common Good and Institutions in Collective Action. Insights from Ethics and Economics.” Journal of Business Ethics 144 (4): 727–743. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04580-8.

- Aristotle. 1998 [1279]. Politics. Indianapolis: Hackett.

- Arrow, K. J. 1951. “Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk-Taking Situations.” Econometrica: Journal of the Econometric Society 19 (4): 404–437. https://doi.org/10.2307/1907465.

- Barrett, S. 2007. Why Cooperate? The Incentive to Supply Global Public Goods. Oxford: Oxford University Press.

- Benkler, Y. 2017. “Peer Production, the Commons, and the Future of the Firm.” Strategic Organization 15 (2): 264–274. https://doi.org/10.1177/1476127016652606.

- Berkes, F. 2000. “Cross-Scale Institutional Linkages: Perspectives from the Bottom Up.” IASCP 2000 Conference, NAS/NRC Panel on Institutions for Managing the Commons Indiana.

- Birnhack, M. 2021. “A Post-Colonial Framework for Researching Intellectual Property History.” In Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, and Perspectives, edited by I. Calboli and M. L. Montagnani. Oxford: Oxford University Press.

- Boadway, R. W., and N. Bruce. 1984. Welfare Economics. Oxford: Blackwell.

- Boonen, C., N. Brando, S. Cogolati, R. Hagen, N. Vanstappen, and J. Wouters. 2019. “Governing as Commons or as Global Public Goods Two Tales of Power.” International Journal of the Commons 13 (1): 553–577. https://doi.org/10.18352/ijc.907.

- Bozeman, B. 2007. Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Washington: Georgetown University Press.

- Brandtner, C., G. C. C. Douglas, and M. Kornberger. 2023. “Where Relational Commons Take Place: The City and Its Social Infrastructure as Sites of Commoning.” Journal of Business Ethics 184 (4): 917–932. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05361-9.

- Buchanan, J. M. 2003. Public Choice: The Origins and Development of a Research Program. Fairfax, VA: Center for Study of Public Choice, George Mason University.

- Cabrera, A., and E. F. Cabrera. 2002. “Knowledge-Sharing Dilemmas.” Organization Studies 23 (5): 687–855. https://doi.org/10.1177/0170840602235001.

- Coase, R. H. 1960. “The Problem of Social Cost.” The Journal of Law and Economics 3:1–44. https://doi.org/10.1086/466560.

- Cogolati, S., and J. Wouters, Eds. 2018. The Commons and a New Global Governance . Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Cole, D. H. 2014. “Learning from Lin: Lessons and Cautions from Natural Commons for Knowledge Commons.” In Governing Knowledge Commons, edited by B. M. Frischjmann, M. J. Madison, and K. J. Strandburg, 45–68, Oxford: Oxford University Press.

- Conlon, J. R., and P. Pecorino. 2022. “Public Good Provision with Participation Costs.” Journal of Public Economic Theory 24 (2): 241–258. https://doi.org/10.1111/jpet.12551.

- Coscieme, L., P. Sutton, L. F. Mortensen, I. Kubiszewski, R. Costanza, K. Trebeck, F. M. Pulselli, B. F. Giannetti, and L. Fioramonti. 2019. “Overcoming the Myths of Mainstream Economics to Enable a New Wellbeing Economy.” Sustainability 11 (16): 4374. https://doi.org/10.3390/su11164374.

- Costanza, R., B. Caniglia, L. Fioramonti, I. Kubiszewski, H. Lewis, H. Lovins, and R. Wilkinson. 2018. “Toward a Sustainable Wellbeing Economy.” The Solutions Journal 9 (2): 5.

- Dardot, P., and C. Laval. 2019. Common: On Revolution in the 21st Century. London & New York: Bloomsbury Academic.

- De Angelis, M. 2017. Omnia Sunt Communia. On the Commons and the Transformation to Postcapitalism. London: Zed Books.

- De Jongh, M. 2020. “Public Goods and the Commons: Opposites or Complements?” Political Theory 49 (5): 774–800. https://doi.org/10.1177/0090591720979916.

- Deneulin, S., and N. Townsend. 2007. “Public Goods, Global Public Goods and the Common Good.” International Journal of Social Economics 34 (1–2): 19–36. https://doi.org/10.1108/03068290710723345.

- Dolderer, J., C. Felber, and P. Teitscheid. 2021. “From Neoclassical Economics to Common Good Economics.” Sustainability 13 (4): 2093. https://doi.org/10.3390/su13042093.

- Dosi, G., E. Palagi, A. Roventini, and E. Russo. 2023. “Do Patents Really Foster Innovation in the Pharmaceutical Sector? Results from an Evolutionary, Agent-Based Model.” Journal of Economic Behavior and Organization 212:564–589. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.05.039.

- Dupré, L. 1993. “The Common Good and the Open Society.” Review of Politics 55 (Fall): 687–712. https://doi.org/10.1017/S0034670500018052.

- Esteves, A. M., A. Genus, T. Henfrey, and G. Penha-Lopes. 2020. “Sustainable Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals: Community-Led Initiatives, the Social Solidarity Economy and Commons Ecologies.” Business Strategy and the Environment 30 (3): 1423–1435. https://doi.org/10.1002/bse.2706.

- Etzioni, A. 1998. The Essential Communitarian Reader. Lanham, MD: Rowan & Littlefield.

- Etzioni, A. 2004. The Common Good: Afterlives and Borrowings. New York: Polity.

- Evans, P. B. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Federici, S. 2018. Re-Enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons. Oakland, CA: PM Press.

- Felber, C., V. Campos, and J. R. Sanchis. 2019. “The Common Good Balance Sheet, and Adequate Tool to Capture Non-Financials?” Sustainability 11 (4): 3791. https://doi.org/10.3390/su11143791.

- Felber, C., and G. Hagelberg 2017. “The Economy for the Common Good.” The Next System Project. https://thenextsystem.org/sites/default/files/2017-08/FelberHagelberg.pdf(open in a new window).

- Finn, D. K., Ed. 2017. Empirical Foundations of the Common Good: What Theology Can Learn from Social Science. Oxford: Oxford University Press.

- Freeman, R. E., K. Martin, and B. Parmar. 2007. “Stakeholder Capitalism.” Journal of Business Ethics 74 (4): 303–314. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9517-y.

- Fuchs, L. 2022. “Political Philosophy, Innovation Policy and Market Shaping.” Doctoral Dissertation, UCL.

- Gartner, D. 2012. “Global public goods and global health.” Duke Journal of Comparative and International Law 22 (3): 303–318.

- Global Commission on the Economics of Water. 2023. Turning the Tide: A Call to Collective Action. https://watercommission.org/wp-content/uploads/2023/03/Turning-the-Tide-Report-Web.pdf(open in a new window).

- Goldin, K. D. 1977. “Equal Access Vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory.” Public Choice 29 (1): 53–71. https://doi.org/10.1007/BF01718562.

- Government of Barbados. 2022. “The Bridgetown Initiative. Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade.” https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/(open in a new window).

- Greenwald, B. C., and J. E. Stiglitz. 1986. “Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets.” The Quarterly Journal of Economics 101 (2): 229–264. https://doi.org/10.2307/1891114.

- Greer, A. 2012. “Commons and Enclosure in the Colonization of North America.” The American Historical Review 117 (2): 365–386. https://doi.org/10.1086/ahr.117.2.365.

- Grumbach, K. 2023. “Forging a Social Movement to Dismantle Entrenched Power and Liberate Primary Care as a Common Good.” The Annals of Family Medicine 21 (2): 180–184. https://doi.org/10.1370/afm.2950.

- Hardin, G. 1968. “The Tragedy of the Commons.” Science 162 (3859): 1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.

- Hazelkorn, E., and A. Gibson. 2018. “Public Goods and Public Policy: What is Public Good, and Who and What Decides?” Higher Education 78 (2): 257–271. https://doi.org/10.1007/s10734-018-0341-3.

- Heikkila, T. 2004. “Institutional Boundaries and Common‐Pool Resource Management: A Comparative Analysis of Water Management Programs in California.” Journal of Policy Analysis and Management 23 (1): 97–117. https://doi.org/10.1002/pam.10181.

- Hess, C., and E. Ostrom. 2003. “Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource.” Law and Contemporary Problems 66 (1/2): 111–146.

- Hess, C., and E. Ostrom. 2007. “Introduction: An Overview of the Knowledge Commons.” In Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, edited by C. Hess and E. Ostrom, 3–26, Cambridge, MA: MIT Press.

- Hirschman, A. O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Holcombe, R. G. 2000. “Public Goods Theory and Public Policy.” The Journal of Value Inquiry 34 (2/3): 273–286. https://doi.org/10.1023/A:1004730424324.

- Hollenbach, D. 2002. The Common Good and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

- Huitema, D., E. Mostert, W. Egas, S. Moellenkamp, C. Pahl-Wostl, and R. Yalcin. 2009. “Adaptive Water Governance: Assessing the Institutional Prescriptions of Adaptive (Co-)Management from a Governance Perspective and Defining a Research Agenda.” Ecology and Society 14 (1): 26. https://doi.org/10.5751/ES-02827-140126.

- Hussain, W. 2018. “The Common Good.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by N. Z. Edward, https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/common-good/(open in a new window).

- Jacobs, J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.

- Just, R., D. L. Hueth, and A. Schmitz. 2008. Applied Welfare Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Kattel, Rainer, Drechsler, Wolfgang, Karo, Erkki 2022 How to make an entrepreneurial state: why innovation needs bureaucracy. Yale University Press.

- Kattel, R., and M. Mazzucato. 2018. “Mission-Oriented Innovation Policy and Dynamic Capabilities in the Public Sector.” Industrial and Corporate Change 27 (5): 787–801. https://doi.org/10.1093/icc/dty032.

- Katz, E., S. Nitzan, and J. Rosenberg. 1990. “Rent-Seeking for Pure Public Goods.” Public Choice 65 (1): 49–60. https://doi.org/10.1007/BF00139290.

- Kaul, I. 2016. Global Public Goods. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Kaul, I., P. Conceição, K. Le Goulven, and R. U. Mendoza, Eds. 2003. Providing Global Public Goods: Managing Globalization. Oxford: Oxford University Press.

- Kaul, I., I. Grunberg, and M. A. Stern. eds. 1999. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press.

- Keynes, J. M. 1926. Essays in Persuasion. London: Palgrave Macmillan UK.

- Kim, T. 2013. “Social Rights as a Global Public Good: Development, Human Rights, and Accountability.” Journal of International and Area Studies 20 (2): 21–37.

- Laplane, A., and M. Mazzucato. 2020. “Socializing the Risks and Rewards of Public Investments: Economic, Policy, and Legal Issues.” Research Policy 49S:100008. https://doi.org/10.1016/j.repolx.2020.100008.

- Leadbeater, C. 2018. Movements with Missions Make Markets . IIPP WP 2018-07.

- Lebel, L., J. M. Anderies, B. Campbell, C. Folke, S. Hatfield-Dodds, T. P. Hughes, and J. Wilson. 2006. “Governance and the Capacity to Manage Resilience in Regional Social-Ecological Systems.” Ecology and Society 11 (1). https://doi.org/10.5751/ES-01606-110119.

- Levaggi, R. 2010. “From Local to Global Public Good: How Should Externalities Be Represented?” Economic Modelling 27 (5): 1040–1042. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.04.006.

- Lieberman, E. S. 2011. “The Perils of Polycentric Governance of Infectious Disease in South Africa.” Social Science & Medicine 73 (5): 676–684. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.012.

- Linebaugh, P. 2008. The Magna Carta Manifesto. Berkeley: University of California Press.

- Little, I. M. D. 2002. A Critique of Welfare Economics. Oxford: Oxford University Press.

- Machlup, F. 1958. An Economic Review of the Patent System (No. 15). Washington: US Government Printing Office.

- Mas-Colell, A., M. D. Whinston, and J. R. Green. 1995. Microeconomic Theory. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.

- Mastromatteo, G., and S. Solari. 2014. “The Idea of ‘Common Good’ and the Role of the State in Present Day Social Economics.” Rivista Internazionale di Scienze Sociali 122 (1): 85–102.