Je n’avais pas l’intention d’écrire un billet suite aux résultats des dernières élections municipales mais la lecture d’un billet par Henry Farrell à propos de deux articles parus dans le New York Times, l’un par Ezra Klein et l’autre par Ross Douthat, m’amène à vouloir tirer des leçons de cette discussion à propos de l’avenir du Parti démocrate américain pour les appliquer à plus petite échelle à nos enjeux électoraux locaux.

Trois articles que j’ai traduits pour plus de facilité de lecture. Le premier, paru le 1er novembre sous la plume de Ross Douthat (La raison pour laquelle Harris a perdu en 2024 est évidente. Mais les démocrates peuvent-ils l’accepter ?) souhaite que le parti Démocrate se déplace vers le centre pour rejoindre l’électeur moyen, ou médian. Il se demande, cependant, si les militants et actuels membres de ce parti sont prêts à cela.

L’article de Klein paru le lendemain (Voici comment battre Trump — et le trumpisme) peut sembler, à première vue, aller dans le même sens : les démocrates se sont éloignés de leur base traditionnelle.

Un stratège démocrate qui a mené d’innombrables groupes de discussion m’a dit que lorsqu’il demande aux gens de décrire les deux partis, ils décrivent souvent les républicains comme « fous » et les démocrates comme « moralisateurs ». Une femme lui a dit : « Je préfère les fous aux moralisateurs. Au moins, les fous ne me regardent pas de haut. »

Cela fait écho à ce que j’ai entendu de la part des électeurs que les démocrates déplorent avoir perdus. J’ai l’impression d’avoir sans cesse la même conversation : parfois, les gens me parlent des questions sur lesquelles le Parti démocrate s’est éloigné d’eux. Mais ils décrivent d’abord un sentiment plus fondamental d’aliénation : ils en sont venus à croire que le Parti démocrate ne les aime pas.

Voici comment battre Trump — et le trumpisme

Dans Le libéralisme transforme la pluralité d’une faiblesse en une force Farrell commence avec cette invitation :

Voici une astuce pour lire l’article d’Ezra Klein publié hier dans le New York Times. Tout d’abord, lisez l’article de Ross Douthat qui donne des conseils aux démocrates sur ce qu’ils devraient faire. Ensuite, pendant que vous lisez l’article d’Ezra, posez-vous la question suivante : y a-t-il des différences importantes entre ce que disent les deux auteurs ?

(…) La différence entre l’argument selon lequel « le Parti démocrate devrait devenir un parti modéré » et l’argument selon lequel « le Parti démocrate devrait être plus accueillant envers les modérés et les autres personnes qui ne sont pas d’accord avec toutes ses positions » peut sembler subtile à première vue, mais elle a des conséquences pratiques importantes.

L’élection, toute récente, du nouveau maire de New York (Zohran Mamdani) pourrait sembler donner raison à ceux qui disent que le Parti démocrate n’était pas assez à gauche ! Pas assez pur dans ses positions. J’ai tendance à penser comme Farrell, qui appuie Klein dans sa vision d’un Parti démocrate qui doit apprendre à élargir sa coalition plutôt que de simplement la déplacer vers le centre et ainsi se délester des membres les plus à gauche.

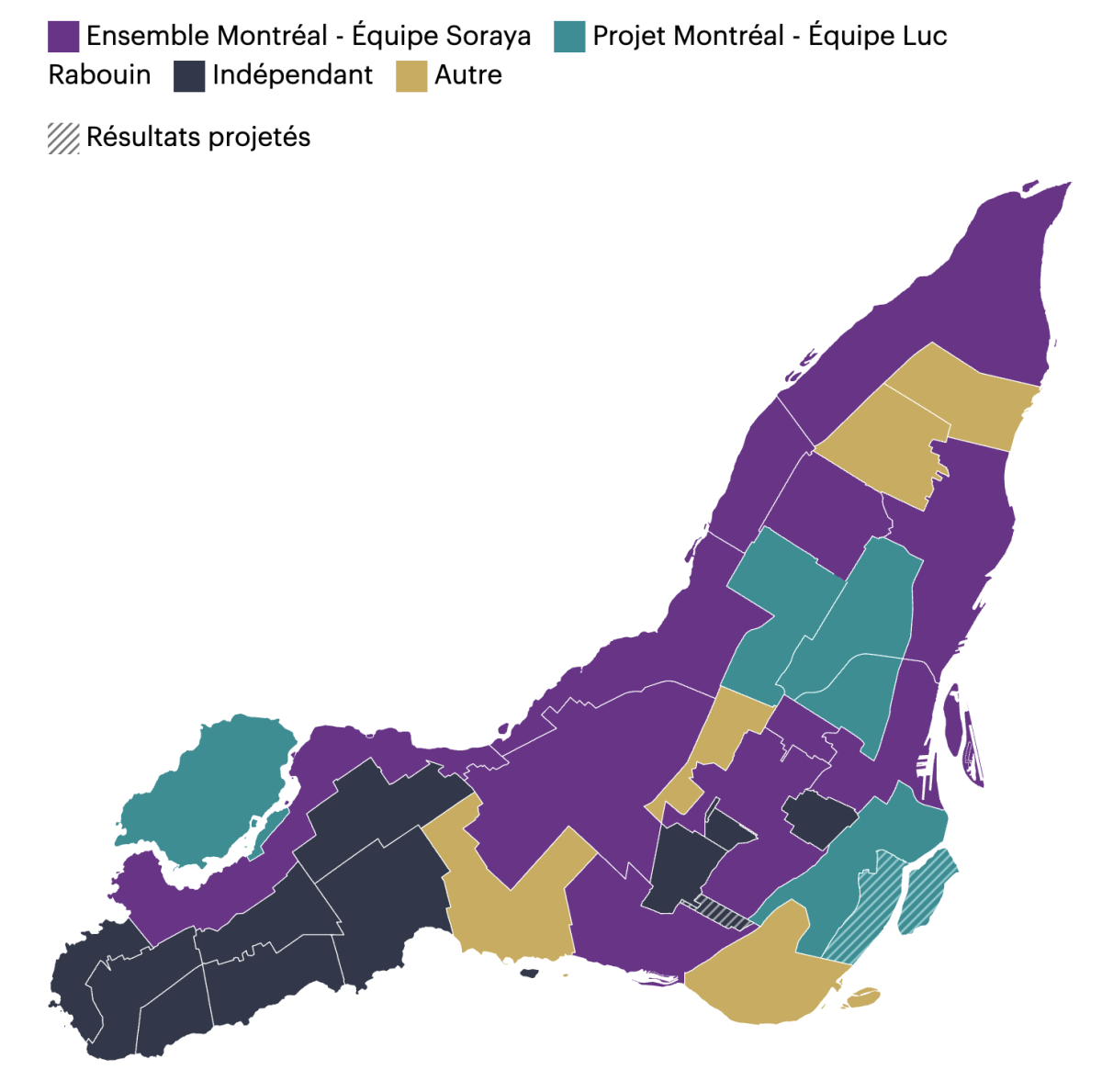

Naturellement les enjeux qui se posent pour le parti américain sont d’une autre ampleur que ceux que doivent affronter des partis municipaux ! Mais pour une ville, une métropole comme Montréal, n’y a-t-il pas aussi l’évidence d’une diversité des points de vue et des intérêts ? Quand on regarde la carte des résultats, ça me semble clair.

Et puis on pourrait appliquer la même réflexion à Québec Solidaire. Vaut-il mieux rester « pur » et dans l’opposition éternellement, en comptant sur d’éventuels gouvernements minoritaires ou encore plus hypothétiquement la représentation proportionnelle, pour avoir quelque pouvoir sur le déroulement des affaires ?

Élargir sa base sans perdre son âme… ce n’est pas chose facile. Comme le dit Klein :

Aujourd’hui, la tolérance politique est plus difficile pour beaucoup d’entre nous que la tolérance religieuse. Trouver des moyens de transformer nos désaccords en échanges, en quelque chose de fructueux plutôt que de destructeur, semble presque fantaisiste. Mais il existe une réelle opportunité politique — oserais-je dire, une réelle majorité politique — pour la coalition qui pourra y parvenir.

Et Farrell de conclure :

La leçon à en tirer n’est pas que la gestion du pluralisme est facile. Au contraire, c’est tout sauf facile. Mais cela montre que développer la tolérance et trouver des moyens de surmonter les inévitables désordres et conflits peut non seulement créer un objectif commun en interne, mais aussi attirer d’autres personnes vers votre cause. Le pari des libéraux avec un petit « l » est que la pluralité n’est pas simplement un problème inévitable, mais une énorme source de force politique. Il s’agit de réaliser que la force consiste à surmonter les différences plutôt qu’à chercher à les éliminer.

Au niveau de la gestion d’une métropole comme Montréal, l’intégration des différences pourrait être facilitée par la reconnaissance de plus de pouvoir donné aux arrondissements. À l’échelle provinciale, cela pourrait se traduire par des régions plus autonomes et soutenues ? Une telle approche permettrait peut-être de développer un programme qui perce mieux dans les régions et sorte des grands centres urbains. Une approche permettant de mobiliser des alliés autour de la définition d’enjeux locaux et régionaux qui n’ont pas à se calquer sur ceux des villes-centres…

À moins qu’on préfère l’alternance, escomptant l’effet de balancier et de rejet des politiques après 4 ou 8 ans au pouvoir, parce que les difficultés qu’impose la gestion du réel génèrent des frictions et des insatisfactions… qui amèneront l’électorat à souhaiter un changement. Au risque de faire du surplace et voir le parti nouvellement élu défaire ce que le précédent a fait, et vice-versa.

Mais plus d’autonomie aux régions et aux arrondissements n’est-ce pas abandonner la prise en compte des enjeux globaux, des changements profonds qui doivent être réalisés pour faire face aux crises qui s’accumulent ? On s’occupe de ses petites affaires, on protège son confort et on laisse aux autres les grandes questions ? N’est-ce pas ce qui s’est passé pendant les décennies où l’on a négligé l’entretien des infrastructures (eau, métro…) lourdes pour maintenir au plus bas les taxes et minimiser l’inconfort (les cônes oranges) pour les citoyens-électeurs ? Reportant à plus tard, pelletant par en avant les problèmes ?

Plus d’autonomie aux régions, arrondissements ne devrait pas signifier le droit de se délester des problèmes communs. Cela ne fait sens que si c’est pour mieux ancrer dans les configurations locales les enjeux globaux.