Je suis « vendu » depuis quelques temps à la vitamine D (2000 UI par jour de novembre à mars). Un autre article, dans le G&M d’aujourd’hui, ajoute des arguments pour des suppléments de cette vitamine dans la diète des habitants du « nord » (dont nous sommes).

Je suis « vendu » depuis quelques temps à la vitamine D (2000 UI par jour de novembre à mars). Un autre article, dans le G&M d’aujourd’hui, ajoute des arguments pour des suppléments de cette vitamine dans la diète des habitants du « nord » (dont nous sommes).

comment allez-vous aujourd’hui ?

Un rapport de l’OCDE (310 pages, en français) : Comment va la vie ?

Si le bien-être a progressé au cours des 15 dernières années, « certains groupes de la population, en particulier les personnes moins éduquées et à faible revenu, ont tendance à moins bien s’en tirer dans toutes les dimensions du bien-être considérées dans ce rapport : par exemple, ils vivent moins longtemps et rapportent plus de problèmes de santé ; leurs enfants obtiennent de résultats scolaires moins bons ; ils participent moins à des activités politiques ; en cas de besoin, ils ont moins de réseaux sociaux sur lesquels s’appuyer ; ils sont plus exposés à la criminalité et à la pollution ; ils ont tendance à être moins satisfaits avec leur vie en général que les personnes plus instruites ou plus riches.«

Vie économique et santé

La revue Vie économique publie un numéro sur le thème de la santé : Comment va la santé ? Les articles sont accessibles en ligne, dont un Comment va le système de santé québécois ? par Paul Lamarche; Le viellissement et les services de santé : une réorientation des pratiques cliniques plutôt qu’un défi économique par Louise Lafortune, François Béland et Howard Bergman…

Ajout – Dans l’ordre d’idées soulevées par l’article de Lafortune, Béland, Bergman, une étude de l’OCDE vient de paraître Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. Une version française est annoncée pour le 17 octobre.

12 300 naissances

J’avais annoncé un document que j’ai mis du temps à finaliser… Le voici, traçant le portrait de plus de 12 000 naissances sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale (soient les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest et Rosemont) de 2005 à 2010 (6 ans).

J’avais annoncé un document que j’ai mis du temps à finaliser… Le voici, traçant le portrait de plus de 12 000 naissances sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale (soient les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest et Rosemont) de 2005 à 2010 (6 ans).

Format PDF, 23 pages – 4,4 Mo.

mères immigrantes et santé des bébés

J’ai travaillé depuis quelques semaines à produire un rapport à partir des 12 000 naissances du territoire [quelques corrections encore et validations et vous pourrez le voir]. J’y compare les taux de bébés de faible poids, de prématurité, de retard de développement intra-utérin… en fonction de la scolarité, de l’âge ou du statut d’immigrant des mères. Des différences importantes existent, donnant l’impression que les enfants nés de mères immigrantes sont en meilleure santé que les autres. Mais il est possible que cela soit dû au fait que les mères immigrantes soient arrivées depuis peu au pays. C’est une hypothèse seulement car l’information disponible dans les avis de naissance ne permet pas de savoir quand ces mères sont arrivées. Ce sont les résultats d’une recherche du Dr. Marcelo Urquia, à l’hôpital St Michael’s de Toronto, dont on parle aujourd’hui dans les médias qui m’y ont penser.

Time since migration modifies the neighborhood deprivation gradient in preterm birth among immigrants living in Ontario cities. Immigrants reached the level of inequalities in preterm birth observed at the neighborhood level among the Canadian-born after 14 years of stay, but neighborhoods did not influence preterm birth among more recent immigrants, for whom the maternal country of birth was more predictive of preterm birth.

Le même Dr Urquia avait publié en 2008 une recherche, rapport disponible sur Statistique Canada, comparant les taux d’issues défavorables de la grossesse (la naissance avant terme, le faible poids à la naissance et l’enfant né à terme avec un faible poids de naissance) avec le niveau de faible revenu des quartiers de résidence des mères.

Les corrélations entre le poids des bébés et la scolarité des mères, ou le faible revenu sont connues et étaient attendues. L’impact de l’immigration semble différencié suivant l’origine ethnique… mais cela est peut-être lié plus au temps écoulé depuis l’arrivée au pays.

Une autre corrélation vient complexifier le portrait : celle avec l’âge de la mère. N’étant pas spécialiste en la matière, j’étais sous l’impression que les mères jeunes (moins de 20 ans) étaient la cible première des programmes de prévention (du genre SIPPE). Pourtant, le nombre de bébés de faible poids et prématurés est de beaucoup supérieur chez les mères de plus de 35 ans… Dans le cas des bébés de faible poids (moins de 2 500 grammes à la naissance), on parle de 26 naissances pour les mères de moins de 20 ans et de 191 pour celles de plus de 35 ans. Est-ce ma vision tronquée et extérieure au domaine ou si on n’accorde pas un peu trop d’importance aux mères très jeunes et pas assez aux plus âgées ?

bonheur, économie

Un article du G&M (que je ne réussis pas à retrouver sur leur site !) de la fin de semaine m’apprend que le gouvernement Cameron de Grande-Bretagne vient de financer une commission pour étudier des alternatives à la mesure « brute » du PIB. Des mesures alternatives de la prospérité, qui ont déjà fait l’objet de travaux par une commission française dirigée par MM Sen et Stiglitz qui remettait son rapport l’an dernier et dont je parlais ici en début d’année. L’article du Guardian commentant la nouvelle, il y a 3 semaines, pointe vers son Data Blog, qui lui même introduit les National Accounts of Well-being (Comptes nationaux du bien-être), où l’on peut comparer les pays (Europe) sur différents indicateurs, mais aussi répondre soi-même au questionnaire qui a servi à construire cet indicateur de bien-être… On peut télécharger le rapport d’analyse ainsi que les tableaux de données à cette adresse.

Suivant le statisticien canadien John Helliwell, « The UK plans are putting into action the two most important elements of the Stiglitz/Sen report: systematically measuring subjective wellbeing as part of a broader national accounting system, and using these data to inform policy choices.» Lorsqu’on cite à plusieurs reprises le Canada comme étant un pays qui sonde ses résidents sur l’appréciation de leur bien-être, je présume qu’on fait référence aux Enquêtes sur la santé des collectivités canadiennes. Continuer la lecture de « bonheur, économie »

rapports de santé

Quelques rapports tirés de différentes sources de veille :

- Rapport sur la santé dans le monde en 2010 (OMS) : Le financement des systèmes de santé: le chemin vers une couverture universelle

- Les ergothérapeutes au Canada (158 p.); les physiothérapeutes au Canada (148 p.); rapport statistique sur l’effectif infirmier au Québec (176 p.); portrait de la relève infirmière au Québec (63p.)

- Vivre avec une incapacité au Québec (352 p.) Un portrait statistique à partir de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006

- L’enquête québécoise sur la santé de la population 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois (206 p.) Voir aussi les données par région.

- Portrait socioéconomique des régions du Québec (102 p.)

- La planification stratégique 2010-2015 du MSSS (55 p.)

- Mémoire de 3 Directions régionales de santé publique sur le développement des gaz de schiste (55 p.)

- Milieux urbains au Canada et inégalités de santé : des cartes identifiant les statuts socioéconomiques et des tableaux comparant certains indicateurs de santé (blessures, asthmes…) pour les différents niveaux socio-économiques. Des rapports individuels pour les 5 régions urbaines du Québec. Ici celle de Montréal.

Le Rapport sur le développement humain 2010 : édition du 20e anniversaire (260 p.) Créé en 1990, l’indice de développement humain fête son 20e anniversaire en grand, avec un site où vous pouvez vous-même construire votre indice et vous en servir pour comparer les pays; un tableau des pays vous permet d’accéder en un clic aux données essentielles de ce pays; vous pouvez même télécharger les données par pays-indicateurs-années pour construitre vous-même vos tableaux, graphes et analyses (mais ici je n’ai pas -encore- réussi à obtenir mon fichier).

Le Rapport sur le développement humain 2010 : édition du 20e anniversaire (260 p.) Créé en 1990, l’indice de développement humain fête son 20e anniversaire en grand, avec un site où vous pouvez vous-même construire votre indice et vous en servir pour comparer les pays; un tableau des pays vous permet d’accéder en un clic aux données essentielles de ce pays; vous pouvez même télécharger les données par pays-indicateurs-années pour construitre vous-même vos tableaux, graphes et analyses (mais ici je n’ai pas -encore- réussi à obtenir mon fichier).- Et juste pour le plaisir : Le manuel de référence sur la protection de la jeunesse (955 pages)

urgences, hôpitaux et CSSS

Le rapport Ross, The Patient Journey Through Emergency Care in Nova Scotia (pdf – 104 pages), sur les services d’urgence en Nouvelle-Écosse, résumé ici par André Picard du Globe and Mail, soulève des questions (et suggère des réponses) qui, même si elles s’inspirent de la situation dans cette province pourraient bien s’appliquer au Québec et ailleurs au Canada.

Le rapport Ross, The Patient Journey Through Emergency Care in Nova Scotia (pdf – 104 pages), sur les services d’urgence en Nouvelle-Écosse, résumé ici par André Picard du Globe and Mail, soulève des questions (et suggère des réponses) qui, même si elles s’inspirent de la situation dans cette province pourraient bien s’appliquer au Québec et ailleurs au Canada.

Plusieurs des recommandations sont connues et ont déjà fait l’objet de multiples rapports ici et ailleurs : de meilleurs services à domicile, des suivis plus adéquats pour les malades chroniques et les personnes avec problèmes de santé mentale… Mais l’une d’entre elles mérite d’être soulignée : salarier les médecins de l’urgence. Ici j’avoue mon ignorance : est-ce que les médecins à l’urgence d’un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont sont encore rémunérés « à l’acte » ? Si c’est le cas (comme ça l’est en Nouvelle-Écosse) on peut comprendre qu’ils n’aient pas beaucoup de motivation à ce que les urgences soient libérées des cas bénins car ce sont ces cas qui sont la principale source de leurs revenus.

On peut consulter sur le site de la Régie de l’assurance-maladie du Québec le manuel de facturation des omnipraticiens (464 pages), les lettres d’entente et accords particuliers (996 pages) pour avoir une idée des mécanismes (complexes) de rémunération à l’acte ou mixtes qui sont actuellement appliqués. Il y a aussi un autre manuel de facturation (725 pages) et un ensemble de lettres d’ententes et accords particuliers (417 pages) pour les médecins spécialistes.

Pour avoir fréquenté ces dernières années l’urgence de cet hôpital plus souvent que je ne l’aurais souhaité, en l’occurrence pour y retrouver ou accompagner ma mère, je suis encore surpris, à chaque fois, du nombre effarant de personnes qu’on entasse dans les corridors. Car c’est cela l’urgence : des dizaines de patients couchés sur des civières le long des corridors. Continuer la lecture de « urgences, hôpitaux et CSSS »

les coûts de santé du vieillissement

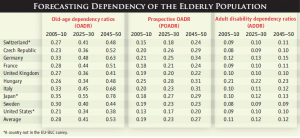

Le poids du vieillissement démographique sur les coûts de santé… moindre que prévu ! Cet article Remeasuring Aging, paru dans la dernière livraison de la revue Science, propose deux autres manières de mesurer le vieillissement démographique, en plus du traditionnel indice de dépendance des aînés (proportion des 65 ans et plus sur les 15-64 ans).

Les auteurs proposent un indice prospectif de dépendances des aînés, (POADR, prospective old-age dependency ratio) où, plutôt que d’inclure l’ensemble des personnes de 65 ans et plus, pour tenir compte du fait de la croissance de L,espérance de vie, on établit la proportion des personnes ayant 15 ans d’espérance de vie ou moins, sur les personnes de 20 ans et plus ayant plus de 15 ans d’espérance de vie. Si cet indice a l’avantage de tenir compte d’une espérance de vie en croissance constante, il ne tient pas compte de la proportion, relativement limitée, des personnes ayant besoin de soins et services. C’est ce que tente de faire le deuxième indice proposé par les auteurs : le ratio de dépendance des adultes ayant une incapacité (ADDR, adult disability dependency ratio). Il s’agit du nombre d’adultes de 20 ans ou plus ayant une incapacité rapporté sur le nombre d’adultes de 20 ans ou plus n’ayant pas d’incapacité.

cliquez sur le tableau pour le voir en taille originale

cliquez sur le tableau pour le voir en taille originale

Lorsqu’on utilise ce dernier indice, l’effet du vieillissement démographique prévisible pour les prochaines années n’est plus synonyme de catastrophe ! Au contraire, les perspectives laissent plutôt entrevoir une très grande stabilité dans la plupart des pays quand on compare les prévisions d’ici 20 ans et 40 ans. Le tableau suivant est tiré de l’article en question. À noter que même si l’accès à cet article est limité (sauf pour le résumé – abstract) aux abonnés, il semble que les notes et tableaux supplémentaires (pdf) soient accessibles à tous ! Incidemment, si vous souhaitez obtenir une copie de ce court article (2 pages) je me ferai un plaisir de vous la faire parvenir.