La progression invisible des copropriétés indivises s’ajoute à une foule d’autres indices signalant que les modes de fonctionnement en place ne jouent plus leur rôle dans les quartiers centraux de Montréal : « Les familles continuent à se rabattre massivement vers les banlieues. la construction de logements locatifs est en panne sèche, le parc de coopératives d’habitation et de logements sociaux peine à se développer et l’itinérance fait maintenant partie de la réalité de nos quartiers », a déploré François W. Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Notre étude confirme qu’il existe présentement au sein de la population montréalaise un très fort désir d’accéder à la propriété. « Il va de soi que nous souhaitons que les Montréalais deviennent propriétaires à Montréal plutôt qu’en banlieue. Le problème que notre étude a mis en lumière est que cela se fait présentement au détriment des locataires du Plateau et, sans doute, des autres quartiers centraux de Montréal », a ajouté Josée Duplessis, conseillère de ville du district de De Lorimier.

Extrait d’une Étude de Projet Montréal sur les copropriétés. Ici le Pdf. Cette situation (croissance de l’importance de la propriété indivise) ne me surprend guère : avec des prix exorbitants il devient nécessaire de se mettre à plusieurs pour rassembler la crédibilité financière…

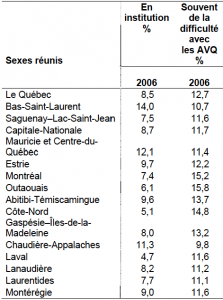

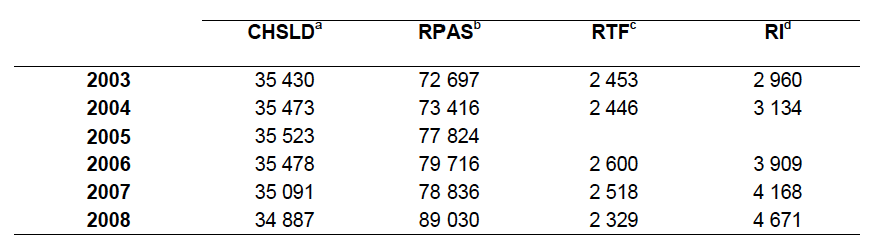

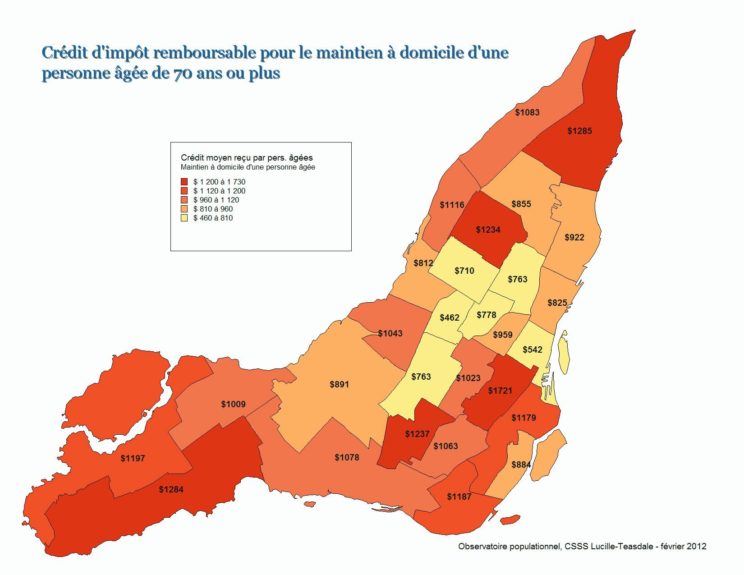

Deux autres études sur les questions de logement, venant de la Société d’habitation du Québec cette fois. L’évolution démographique et le logement au Québec : rétrospectives 1991-2006 et perspectives 2006-2056, étude de l’institut de la statistique du Québec lancée lors des Entretiens sur l’habitat du 29 février dernier qui portaient sur le thème de La densification résidentielle : comment en favoriser l’acceptabilité sociale ? (un numéro spécial de la revue Habitation Québec, réalisé pour l’occasion). Sur une question incidente : Le vieillissement de la population et le logement : exploration en banlieue, seul numéro de la revue Habitation Québec publié en 2011.