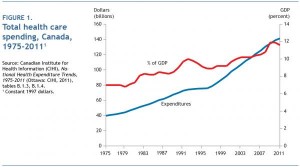

Les dépenses de santé ont doublé de 1997 à 2011.

Les dépenses de santé ont doublé de 1997 à 2011.

Les différents gouvernements lancent des programmes de restriction, de contrôle, font appel aux gourous de la rationalisation et du « Lean ». Mais cela sera-t-il suffisant ? Deux articles publiés par l’Institut de recherche sur les politiques publiques (IRPP) ( How to bend the cost curve in health care ? et The Wonk-deal with doctors ) proposent des pistes de solution. Ces articles sont en anglais, mais le communiqué de presse en français (pdf) en résume l’essentiel.

Les conventions collectives des médecins, notamment la rémunération à l’acte, font gonfler les coûts. L’unique moyen de limiter les dépenses de santé consiste à modifier ces ententes.

The fee-for-service system encourages short primary care visits and quick referrals of more time-consuming cases to specialists. Doing routine work efficiently is more lucrative than solving complex problems, which drives specialists to work at the lower end of their capabilities. [The wonk – deal with doctors]

Canadian FFS (fee-for-service) agreements create incentives to treat problems in isolation rather than as a whole. The all-encompassing fee code for “partial examinations” pays the same amount for a three-minute visit to obtain a prescription renewal as it does for an hour-long consultation to address a frail elderly patient’s multiple complaints.

The assumption that specialty care is superior to primary care must be laid aside. Compensation signals matter; in Denmark, family doctors earn more than specialists. [How to bend the cost curve in health care ?]

Ce dernier article de Steven Lewis et Terrence Sullivan propose 10 stratégies pour réduire la croissance des coûts. Je me suis permis de les résumer en les traduisant.

«

- Réduire les besoins à la source, en assurant un suivi efficace des maladies chroniques

- En finir avec le paiement à l’acte pour mettre en place une forme de paiement en fonction des résultats de santé

- Mettre l’accent sur la formation continue et l’adaptation des pratiques professionnelles plutôt que de concentrer tout l’effort sur les barrières (diplômes) à l’entrée. (It may even be necessary to revisit the sacred construct of the selfregulating profession, given the difficulty of reconciling professional selfinterest with the public interest).

- Faire de la médecine généraliste le coeur (l’épine dorsale) du système. Au Danemark les généralistes sont payés plus cher que les spécialistes. Les moyens de communication modernes (courriel, téléphone, logiciels de surveillance…) sont souvent aussi efficaces que les visites en personne, ce qui permet à des médecins dans certaines coopératives de soin des USA de suivre, grâce au travail d’équipes multidisciplinaires, plus de patients tout en travaillant seulement 40 heures par semaine. Continuer la lecture de « réduction des coûts de santé »