Cet article de Elise Desaulniers, Aimer les animaux et les gens qui les mangent, m’append que se tient présentement le Festival végane de Montréal. Son long billet est riche d’exemples des frictions et tensions culturelles et sociales qui accompagnent les changements alimentaires. Et Lloyd Alter qui rediffusait récemment son billet de janvier : Fight Trump Tariffs with a Patriotic Canadian Diet dans lequel il se remémore une expérience de régime canadien XIXe siècle… Des constats surprenants : la facture énergétique (et en carbone) des tomates de serre cultivées ici (au Canada) en hiver est plus élevée que celle de tomates importées par camion depuis le Mexique !

Bon, celles cultivées au Québec avec de l’hydroélectricité, sont sans doute moins carbo-intensives. Et si les serres sont chauffées avec de la chaleur récupérée des toits (comme Lufa le fait), alors ce sont des tomates vertueuses ! Mais je ne suis pas sûr qu’il faille toujours accepter l’argument de l’électricité « propre » du Québec : remplacer le gaz ou l’essence par l’électricité sans changer les modes (de transport, de nourriture, d’habitation) nous empêche d’investir l’électricité que nous avons dans les bonnes filières…

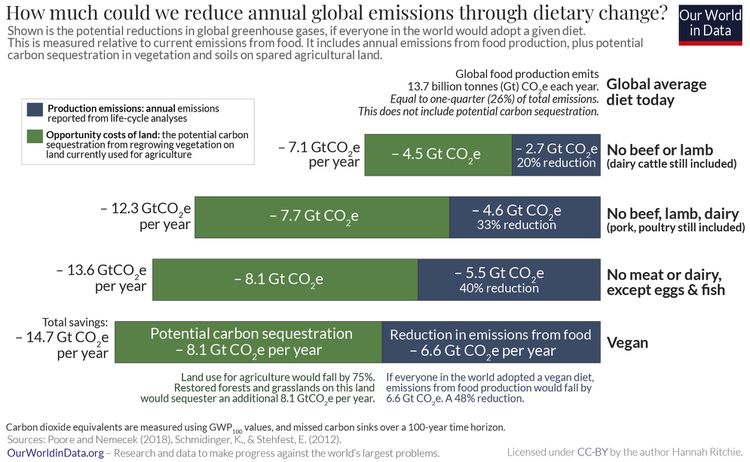

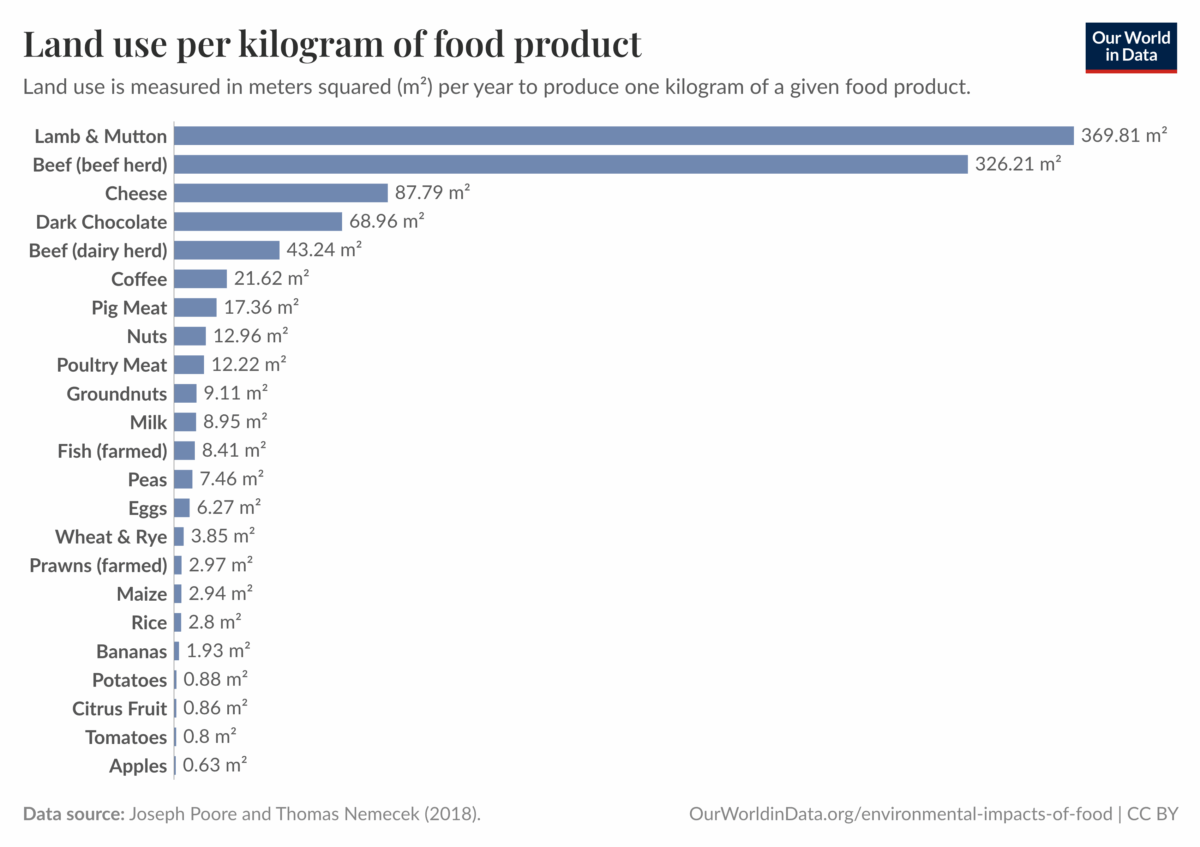

L’article de Lloyd me rappelle les données (de Our World in Data) connues mais oubliées trop facilement, qu’il vaut de répéter : l’alimentation carnée produit des émissions de GES ET mobilise de l’espace qui autrement pourrait servir à la séquestration de carbone en laissant les forêts reprendre leur place.

Devenir végétalien permettrait de réduire considérablement les émissions de carbone, mais même une simple réduction de la consommation de viande et de produits laitiers, sans les éliminer complètement, peut également avoir un impact considérable. En fait, un régime alimentaire qui remplace le bœuf par du poulet et supprime les produits laitiers permettrait d’obtenir des résultats presque équivalents à ceux d’un régime entièrement végétalien.

What are the carbon opportunity costs of our food?

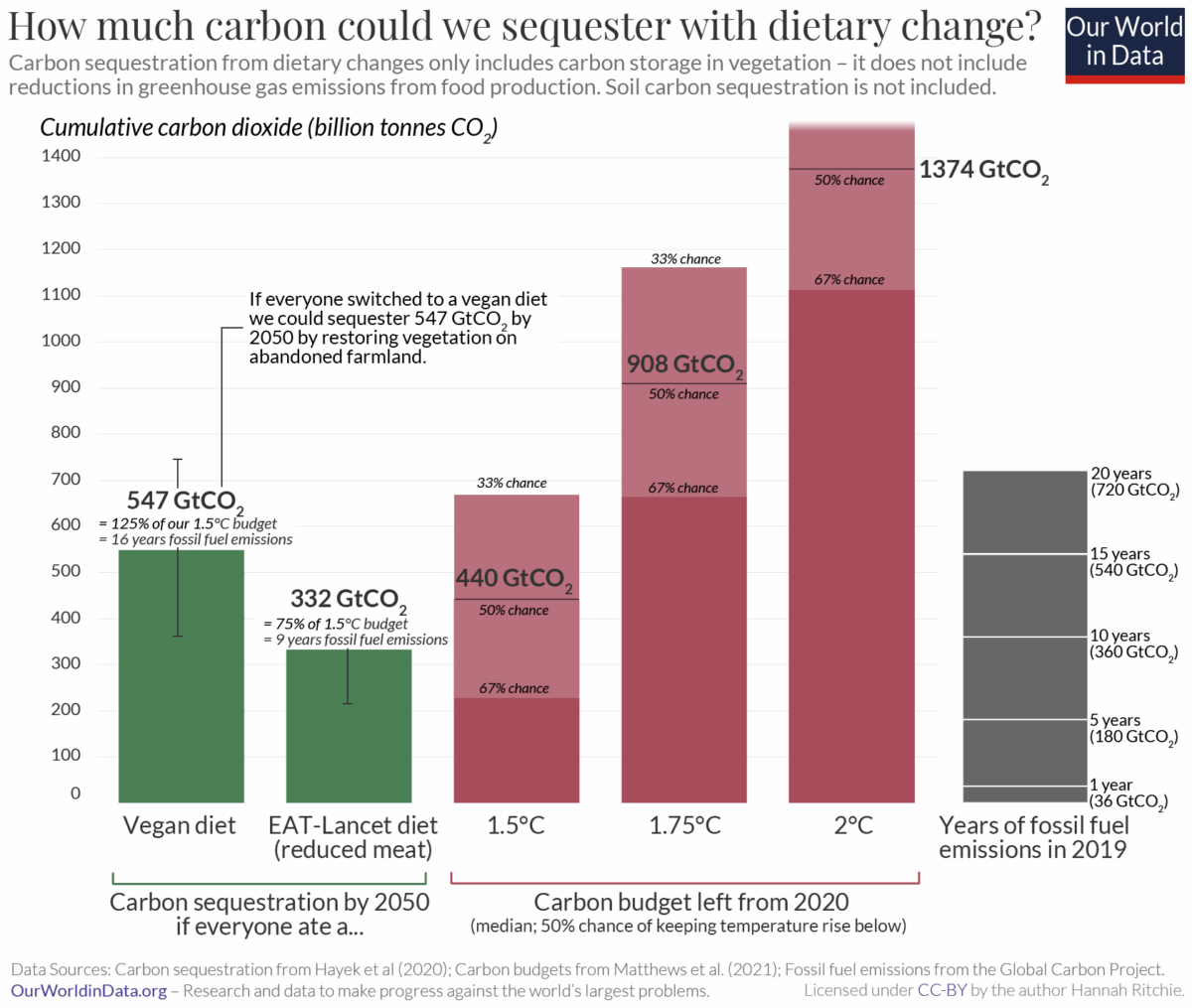

Ce que ce graphe ajoute aux effets immédiats de la diète végé sur la réduction des émissions de GES, c’est l’utilisation des sols ainsi libérés (pâturage et agriculture pour nourrir les animaux) comme vecteurs de séquestration de carbone.

Même si les changements de régime alimentaire peuvent avoir un impact appréciable sur nos objectifs climatiques, ils ne peuvent nous exempter de sortir des énergies fossiles : Dietary changes could double our carbon budget for 1.5°C – but it’s no substitute for getting off fossil fuels.

Nous pourrions réduire des trois-quarts la surface mobilisée par l’agriculture humaine, en passant à l’alimentation non-carnée.

If the world adopted a plant-based diet, we would reduce global agricultural land use from 4 to 1 billion hectares

Voir aussi sur ce carnet : empreinte et désirs (2021)