L’introduction du billet précédent (communication numérique) posait des questions auxquelles je n’ai pas vraiment répondu dans le développement de l’article :

Comment peut-on modérer les excès tout en favorisant la communication dans des réseaux appartenant aux usagers ? Si on veut rejoindre beaucoup de monde est-on condamné à mettre beaucoup d’efforts (et d’argent) à policer, exclure, contrôler, censurer ? Doit-on se satisfaire des limites actuelles des algorithmes des FB, X et autres Youtube qui décident à notre place ce que nous verrons, ou pas ?

La première question situe la modération dans le contexte particulier de réseaux appartenant aux usagers (ou sous le contrôle de ces derniers). La seconde question précise l’enjeu pour de grands groupes, de grands réseaux. Autrement dit peut-on imaginer une plateforme rejoignant beaucoup de monde qui ne soit pas infestée de spams, de discours haineux et de désinformation ET dont les règles soient entre les mains des utilisateurs plutôt que de propriétaires intéressés d’abord au profit ?

Certains prétendent que c’est impossible : qu’il y a une contradiction entre le grand nombre des usagers et la pertinence des fils de nouvelles proposés aux individus.

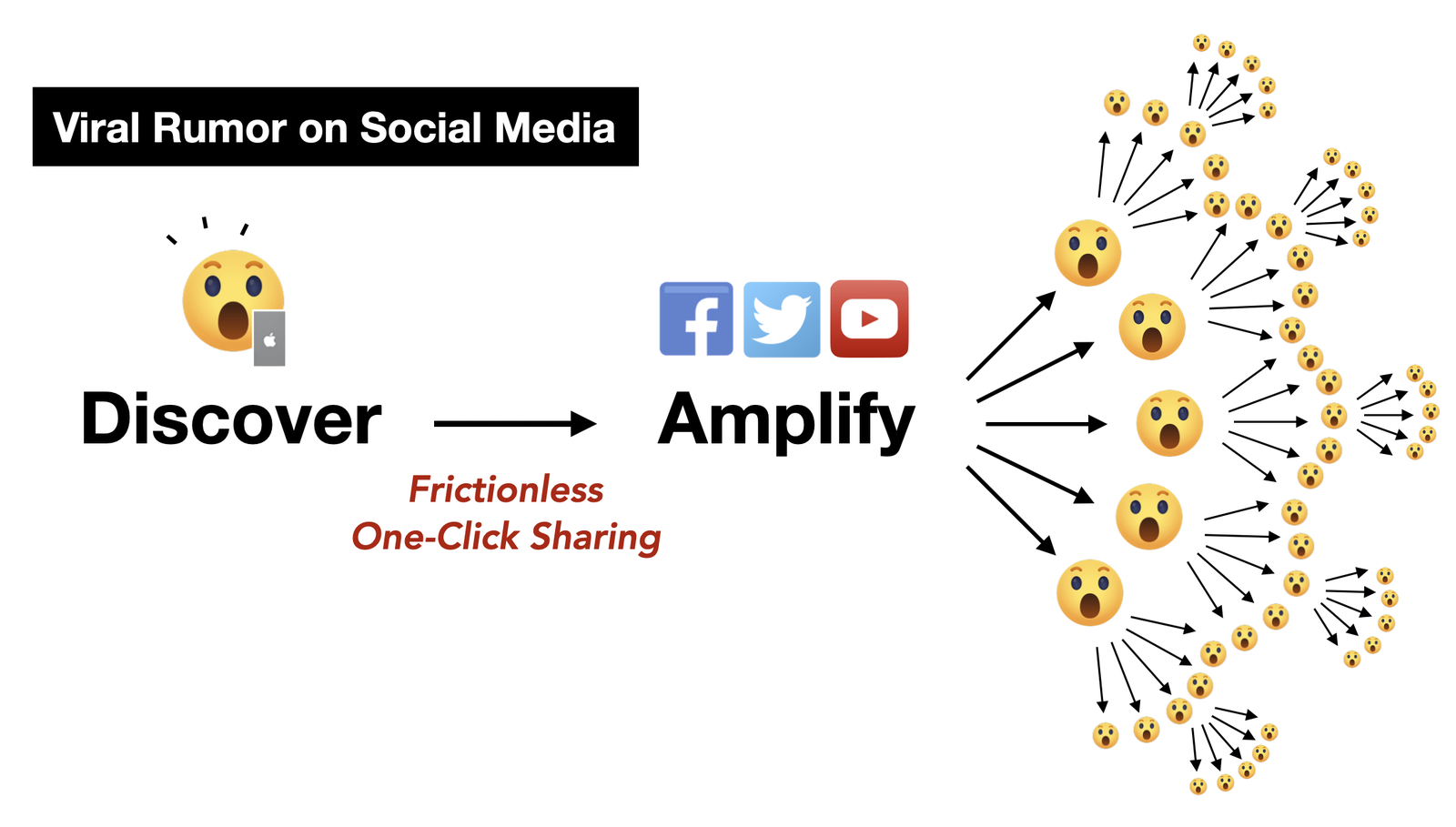

Comme le dit Mike Masnick dans son théorème d’impossibilité de Masnick, « la modération de contenu à grande échelle est impossible à bien faire ». Ironiquement, les mêmes effets de réseau qui augmentent la valeur des utilisateurs supplémentaires à mesure que les systèmes se développent augmentent également (au moins linéairement) la surface et le risque de modération du contenu, contrairement à la diminution des coûts par utilisateur grâce aux économies d’échelle. (…)

La médiation de contenu gérée de manière centralisée, comme la modération de contenu, est impossible à réaliser à grande échelle : il s’agit d’une tâche nuancée qui est hautement contextuelle, et nécessite donc une structure nuancée correspondante de traitement et de contrôle distribués pour être bien exécutée.

Community and Content Moderation in the Digital Public Hypersquare, Reisman et Riley

Reisman et Riley proposent de donner plus de pouvoir et d’outils aux aux individus et communautés/institutions dans le travail de « médiation curatoriale » permettant d’évaluer, de valider les informations qui circulent. Dans une série de quatre articles publiés de février à septembre 2022 ces auteurs développent leur analyse :

- Delegation, Or, The Twenty Nine Words That The Internet Forgot

- La délégation ou les 29 mots oubliés… (traduction Google)

- Understanding Social Media: An Increasingly Reflexive Extension of Humanity

- Comprendre les médias sociaux… (traduction Google)

- Community and Content Moderation in the Digital Public Hypersquare

- Communauté et modération de contenu… (traduction Google)

- Contending for Democracy on Social Media and Beyond

- Lutter pour la démocratie… (traduction Google)

Et Reisman proposait en novembre 2023, dans Smartly Intertwingled: A New, Broader, More Fundamental Case for Social Media Agent « Middleware » (Intelligemment entrelacé… traduction Google), un argumentaire en faveur de « middlewares » qui viendraient faire ce travail de gestion, sélection, filtrage au nom, dans l’intérêt des usagers.

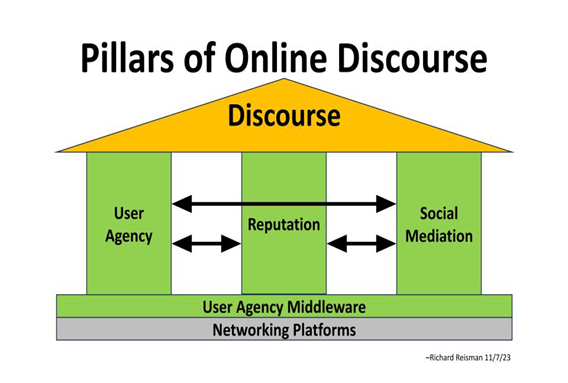

Reisman identifie trois piliers pour une gestion collective et intelligente des échanges :

- L’agentivité et les choix individuels

- Un écosystème de médiation sociale

- La réputation et la confiance (des individus et organisations)

Ne pourrait-on imaginer En commun–Praxis jouant un tel rôle d’intermédiation ? Une façon de collectiviser le travail de découverte et de qualification des sources, d’accélération (ou décélération) des flux, de construction d’un espace de délibération libre du poids de la publicité.

Il faut se défaire de l’idée qu’il y a UN espace public, où devrait s’appliquer UN ensemble de règles pour tous les discours. Existent plutôt un semble d’espaces plus ou moins publics, dont l’accès et les contenus sont plus ou moins réservés ou policés. La démocratie qui serait gérée ou discutée à partir d’un espace commun unique, central… n’a sans doute jamais existé. Les places publiques ont toujours exclu des parties plus ou moins importantes de la population des délibérations : esclaves, femmes, étrangers… et aujourd’hui on pourrait ajouter les autres espèces avec qui nous partageons ce petit joyau de planète bleue.

En ajoutant les « autres espèces », n’est-ce pas ajouter encore au défi, déjà immense, de la délibération démocratique ? À moins que l’inclusion de ces « autres » ne corresponde à la prise en compte des limites écologiques, historiques, technologiques qui déterminent nos choix et nos actions. Et, incidemment, un des enjeux de l’inclusion de tels « partenaires non-verbaux » sera de décider des signes, des indicateurs qui nous informeront des intérêts/intentions de ces dits partenaires muets.

Il s’agit de plus que des discours et des savoirs dont nous devons aménager la libre circulation. La culture, le langage, les technologies sont utilisés pour dire, fabriquer les identités, réaliser les désirs ou simplement vivre. Les produits, les marchandises sont aussi des marqueurs forts des identités. Les métiers, les entreprises, les professions…

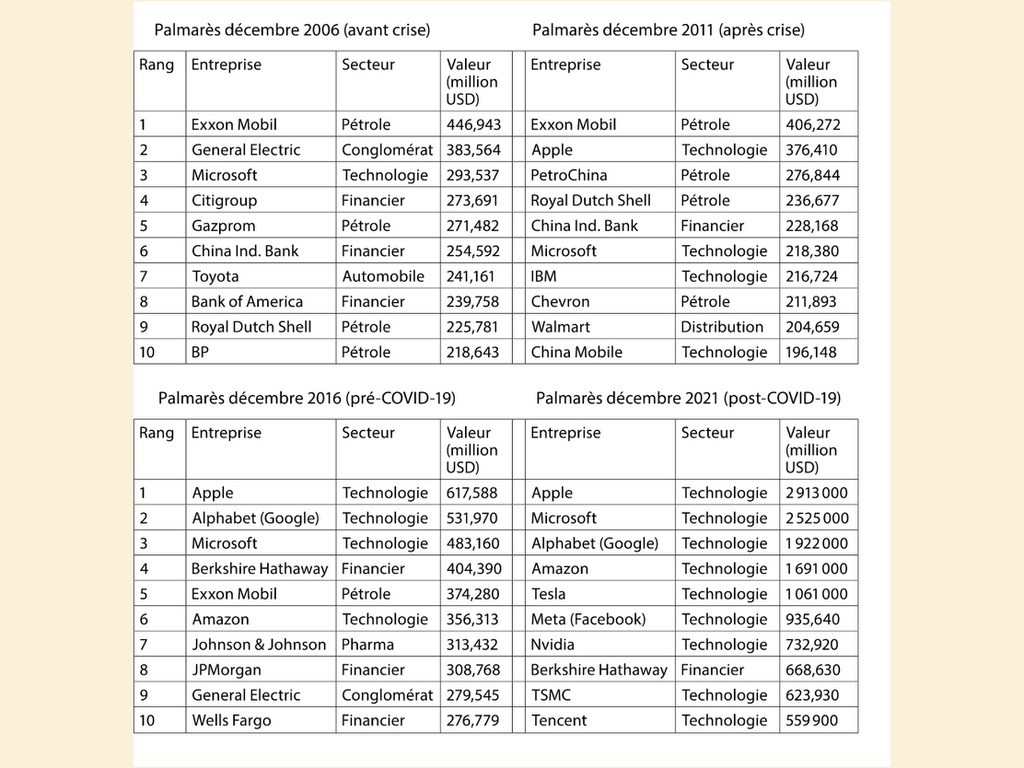

On ne peut développer une saine conception des espaces publics démocratiques sans situer cette discussion dans le contexte des avoirs, privilèges, pouvoirs qui structurent, façonnent les échanges et délibérations dans nos démocraties.

Si nous voulons parler des « vraies affaires » dans le contexte actuel de crises multiples, de perte de confiance dans les institutions traditionnelles (dont les médias) il faudra avoir des entrées (et des traductreurices) partout, afin de mobiliser (ou neutraliser) le pouvoir d’agir nécessaire. Ce que Durand Folco et Martineau nomment la coordination sociale algorithmique.

Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau, dans Le capital algorithmique, citent Morozov qui propose en matière de coordination sociale algorithmique non marchande et non autoritaire trois pistes : 1) la solidarité comme procédure de découverte; 2) le design de mécanismes non marchands; 3) la planification automatisée.

La solidarité comme procédure de découverte

» Des plateformes favorisant la communication et la délibération représente l’un des exemples de cette coordination non marchande, [tel le réseau social En commun.] (…) Des «infrastructures numériques de rétroaction» pourraient favoriser ce genre de processus d’apprentissage individuels et collectifs, sans passer par la médiation des prix ou du marché. »

Durand Folco, Jonathan; Martineau, Jonathan. Le capital algorithmique (p. 596). Écosociété.

Le design de mécanismes non marchands

L’idée générale est que les mécanismes de coordination sociale ne doivent pas être conçus de façon rigide, par la simple opposition entre bureaucratie uniformisante et liberté marchande, car il y a une pluralité de moyens institutionnels permettant d’assurer la coordination sociale.

Durand Folco, Jonathan; Martineau, Jonathan. Le capital algorithmique (p. 597). Écosociété.

La planification algorithmique

Selon Morozov, ces innovations technologiques rendent caduque la nécessité de recourir à une planification centralisée de l’économie, et laissent plutôt présager une transition vers un «socialisme de guilde», comme le suggère aussi Daniel Saros. (…)

L’enjeu d’une planification algorithmique socialiste serait donc de favoriser une réappropriation démocratique de ces technologies algorithmiques, visant à les insérer dans un nouveau système économique qui ne serait plus axé sur la croissance infinie et la maximisation des profits, mais sur la satisfaction optimale des besoins humains avec un minimum de travail possible.

Durand Folco, Jonathan; Martineau, Jonathan. Le capital algorithmique (p. 598 et 599). Écosociété.

La planification algorithmique dans l’intérêt collectif, c’est le retour du débat d’il y a cent ans à propos de la théorie économique du socialisme. Mais avec des moyens qui n’existaient pas : pouvoir répondre en « temps réel » aux contraintes et signaux du terrain, du local. Dans un article de juin 2019, publié par la New Left Review, Digital Socialism, Morozov relate les débats des années 30-40 entre Hayek et les tenants de la planification socialiste et met ainsi en lumière les possibilités des technologies pour une planification démocratique et décentralisée, chose qui n’était pas possible à l’époque.

Plus récemment le même Morozov a réalisé un important travail d’enquête et d’historien autour de l’expérience de planification menée par Stafford Beer et son équipe, avec les technologies « cybernétiques » primaires de l’époque, au service du gouvernement d’Allende au Chili. Il en a résulté une série d’entrevues (podcasts) mais aussi une somme impressionnante de documents afférents déposés sur le site dédié des Santiago Boys.

La finitude enfin reconnue des ressources de la planète et le poids accumulé des « externalités » générées par le développement accéléré des dernières décennies nous oblige à revenir à un État pour la planification écologique. Nous avons la chance que cette nouvelle planification puisse se faire de manière plus décentralisée, flexible. Nous n’avons plus les moyens, la planète ne peut plus supporter le développement aveugle du capital pour le capital.

Cette

Cette