L’optimisme n’est plus «tendance» depuis longtemps. On lui préfère le catastrophisme déclamatoire ou la dérision revenue de tout, ce qui est la même chose. Se réfugier dans la raillerie revient à capituler en essayant de sauver la face. Après moi le déluge…

Cette culture de l’inespoir – avec ses poses et ses chichis – me semble aussi dangereuse que les idéologies volontaristes d’autrefois. Elle désigne le présent comme un répit, et l’avenir comme une menace. Elle se veut lucide, et même «raisonnable». Qui croit encore aux lendemains qui chantent ? (…) Les affligés professionnels tiennent le haut du pavé et, de ce promontoire, toisent tout un chacun. (…) [C]e renoncement au goût de l’avenir peut devenir une injonction discrètement idéologique. En dissuadant les citoyens de trop penser au futur, elle les invite à s’accommoder du présent, c’est-à-dire de l’ordre établi. [Une autre vie est possible – Comment retrouver l’espérance]

Je ne connaissais pas Jean-Claude Guillebaud. On peut l’écouter ici dans une entrevue réalisée le mois dernier à la radio de Radio-Canada. Le mot « espérance », sur la couverture de son livre m’inquiétait un peu. Je ne voulais pas d’un discours prosélyte où la foi devient formule magique pour retrouver le sens qui manque… Mais, heureusement, ce n’est pas ce que j’ai lu dans ce petit bouquin de 150 pages.

Je ne connaissais pas Jean-Claude Guillebaud. On peut l’écouter ici dans une entrevue réalisée le mois dernier à la radio de Radio-Canada. Le mot « espérance », sur la couverture de son livre m’inquiétait un peu. Je ne voulais pas d’un discours prosélyte où la foi devient formule magique pour retrouver le sens qui manque… Mais, heureusement, ce n’est pas ce que j’ai lu dans ce petit bouquin de 150 pages.

En fait, à aucun moment l’auteur ne professe sa foi chrétienne. Foi qu’il a par ailleurs exprimée clairement – dans Comment je suis redevenu chrétien, notamment – comme je l’ai appris en Googlant son nom après-coup. S’il fait référence à la tradition judéo-chrétienne c’est pour mettre en perspective les valeurs qui ont fondé l’Occident et que les Lumières ont laïcisées.

Il y a beaucoup de (bonnes) raisons d’être pessimiste aujourd’hui. Ce qui explique la grande popularité des amuseurs. J’en suis même venu à promouvoir un « sain catastrophisme » comme nécessaire à une conscience juste ou réaliste de ce qui s’en vient. Mais en même temps, comme le dit si bien Guillebaud, le pessimisme et le cynisme ne peuvent conduire qu’à laisser les choses empirer, qu’à baisser les bras. Si les forces du mal existent, les « méchants » et les « ricaneurs » comme il le reprend d’un psaume ancien, il existe aussi des forces du bien, des porteurs d’espoir et de projets qui cherchent à « réparer le monde ». Les exemples qu’il tire de sa longue expérience journalistique passée à couvrir les guerres et famines l’ont convaincu de la persistance, la résilience de cette espérance.

En faisant référence, d’entrée de jeu, au livre de Frans De Waal (Le bonobo, Dieu et nous) je voulais revenir sur cette lecture récente, qui me semble soudain compléter la perspective d’un « christianisme culturel » avancée par Guillebaud. De Waal est un primatologue qui a étudié des décennies durant les chimpanzés et les bonobos. Dans la plupart de ses écrits il s’est attaché à démontrer la continuité évolutive de certains comportements animaux et humains (empathie, souci de l’autre, équité…). Il pousse un peu plus loin ses réflexions ici en polémiquant avec les « pourfendeurs de religions ». Il ne défend pas LA religion, avouant lui-même être athée, mais il voit et fait voir, dans ce qu’on pourrait appeler une « morale animale », les sources et tendances naturelles sur lesquelles les religions ont pu s’appuyer. « L’apport principal de la religion n’est peut-être pas de nous amener à accomplir des actes que nous ne ferions pas sans elle, mais d’avaliser et de promouvoir certaines tendances naturelles. » (p. 133)

En faisant référence, d’entrée de jeu, au livre de Frans De Waal (Le bonobo, Dieu et nous) je voulais revenir sur cette lecture récente, qui me semble soudain compléter la perspective d’un « christianisme culturel » avancée par Guillebaud. De Waal est un primatologue qui a étudié des décennies durant les chimpanzés et les bonobos. Dans la plupart de ses écrits il s’est attaché à démontrer la continuité évolutive de certains comportements animaux et humains (empathie, souci de l’autre, équité…). Il pousse un peu plus loin ses réflexions ici en polémiquant avec les « pourfendeurs de religions ». Il ne défend pas LA religion, avouant lui-même être athée, mais il voit et fait voir, dans ce qu’on pourrait appeler une « morale animale », les sources et tendances naturelles sur lesquelles les religions ont pu s’appuyer. « L’apport principal de la religion n’est peut-être pas de nous amener à accomplir des actes que nous ne ferions pas sans elle, mais d’avaliser et de promouvoir certaines tendances naturelles. » (p. 133)

J’ai passé hier soir un long moment de discussion au téléphone avec la candidate péquiste de mon comté qui tentait de me convaincre de la nécessité de la Charte de la laïcité. Si je peux certainement comprendre que des fanatismes religieux profitent de nos libertés et droits pour promouvoir des pratiques peu respectueuses, notamment, des droits des femmes… tous les sentiments religieux ne sont pas fanatiques. Et certaines formes de « laïcité militante » cachent mal l’ignorance et le mépris à l’endroit des autres cultures. Oui, il faut défendre et affirmer la culture et l’histoire qui sont les nôtres. Particulièrement en tant que minorité continentale. Sans doute vaut-il aussi de promouvoir une conception de l’État qui soit neutre, clairement séparé de l’influence religieuse. Mais le temps des tractations entre Duplessis et Mgr Charbonneau, même s’il n’est pas si loin que certains de nos ainés s’en souviennent encore, est bien révolu.

Lorsque nos collèges, hôpitaux, services sociaux se sont finalement libérés de l’influence, la domination des églises (elles étaient propriétaires des établissements !) plusieurs religieux ont continué d’enseigner, de soigner. Nombreuses étaient les religieuses actives dans les premiers services à domicile des CLSC et certains services communautaires. Les Petites soeurs avaient fait des visites à domicile bien avant l’invention des CLSC. Il faut faire la distinction entre les appareils religieux et les sentiments religieux sur lesquels ils reposent. La promotion simpliste de la laïcité (de l’État, de la culture) peut conduire à affaiblir les solidarités et les pratiques d’entraide, d’empathie et de compassion, parce que plusieurs d’entre elles sont encore enveloppées (voilées ?) de sentiments religieux.

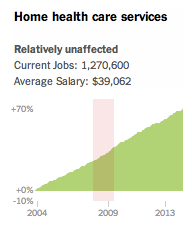

Pour d’autres secteurs, tels les soins de santé à domicile, la récession n’a pas eu d’effet remarquable.

Pour d’autres secteurs, tels les soins de santé à domicile, la récession n’a pas eu d’effet remarquable.

Il faudra se résoudre à orienter la croissance, le développement des emplois, vers des secteurs moins énergivores et consommateurs de matières. Les coûts de plus en plus élevés d’extraction de certains minéraux appellent une transition vers une autre économie. Le 33e rapport du Club de Rome, à paraitre le 12 juin prochain, argumente en faveur d’une telle transition. Comme le résume Nafeez Ahmed, dans le Guardian : Soaring costs of resource extraction require transition to post-industrial ‘circular economy’ to avoid collapse.

Il faudra se résoudre à orienter la croissance, le développement des emplois, vers des secteurs moins énergivores et consommateurs de matières. Les coûts de plus en plus élevés d’extraction de certains minéraux appellent une transition vers une autre économie. Le 33e rapport du Club de Rome, à paraitre le 12 juin prochain, argumente en faveur d’une telle transition. Comme le résume Nafeez Ahmed, dans le Guardian : Soaring costs of resource extraction require transition to post-industrial ‘circular economy’ to avoid collapse.

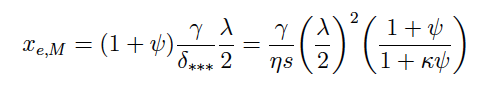

Pour ceux et celles qui aiment les équations, le document en question vous réjouira… Mais la synthèse des recherches déjà publiées sur la chute des empires et civilisations passés, de même que l’identification des facteurs mis en oeuvre dans différents scénarios sont accessibles au non initié.

Pour ceux et celles qui aiment les équations, le document en question vous réjouira… Mais la synthèse des recherches déjà publiées sur la chute des empires et civilisations passés, de même que l’identification des facteurs mis en oeuvre dans différents scénarios sont accessibles au non initié.