Le groupe Nous.blogue a été créé il y a 7 ans, le 1er avril. Depuis, quelques 450 billets ont été écrits et diffusés par ce médium par une trentaine de blogueurs (dont le soussigné) et blogueuses. En 2015, la conjoncture n’était pas brillante, côté développement régional et action collective de développement des collectivités : les CRÉ (conseil régional des élus), les CLD (centre local de développement) de même que Solidarité rurale avec son réseau d’agents de développement avaient été soit carrément dissous, fermés ou grandement fragilisés.

À l’époque, il était apparu important d’ouvrir cet espace de discussion-réflexion (Nous.blogue) afin de pallier à la disparition de ces lieux de concertation et d’accompagnement des processus de développement des collectivités.

Depuis sept ans, qu’est-ce que ce blogue collectif a apporté ? Pour ma part, j’ai apprécié lire plusieurs des contributions que je n’aurais peut-être pas « attrapées » sur les fils d’actualité (quotidiens, FaceBook, Twitter). Je pense aux réflexions de Bernard Vachon sur la décentralisation et le développement des régions; à celles de René Lachapelle sur la démocratie et la transition… et d’autres sur les élections, la militance, l’équité… J’ai aussi certainement profité de cette plate-forme pour diffuser un peu plus largement certains billets aussi publiés ici, sur Gilles en vrac… Même, je devrais dire que la participation à ce blogue collectif m’a parfois incité à écrire : des dates de tombée que je ne me serais peut-être pas imposé tout seul !

Aujourd’hui, en 2022, le contexte ayant amené à la création de cet « outil » a-t-il changé ? Existe-t-il d’autres lieux de discussion, d’expression semblables ? Les déficits démocratiques créés par la disparition des CRÉ et autres ont-ils été comblés ? Les mesures d’austérité qui étaient au coeur de ces décisions gouvernementales à l’époque ont-elle été révisées, compensées ?

Les politiques libérales d’austérité ont été remplacées par des politiques caquistes… puis des politiques de temps de pandémie. Les politiques de centralisation en santé et de décentralisation vers les MRC (au détriment du soutien aux régions) ont été maintenues. Certaines régions s’en tirent mieux que d’autres en matière de développement concerté ou intégré : après tout, ce ne sont pas les CRÉ qui avaient créé les régions ! Là où la tradition était bien ancrée, des processus collectifs ont été maintenus ou redéployés, parfois avec l’aide de certaines fondations.

Ce qui a le plus changé, il me semble, depuis sept ans, c’est l’importance croissante accordée au changement climatique et à la nécessaire transition éco-socio-énergétique (voir évolution des catégories et étiquettes). Cette préoccupation traverse de plus en plus les propos émis sur Nous.blogue mais aussi d’autres espaces collectifs, dont certains sont relativement nouveaux : notamment la plateforme Passerelles, un projet maintenant autonome issu du TIESS. Aussi des initiatives comme le Front commun pour la transition énergétique ou encore le groupe FaceBook Solon qui ont été créé depuis 2014 ou ont pris plus d’importance.

En faisant le tour des groupes ou pages FaceBook dont l’orientation est similaire ou convergente à celle de Nous.blogue : préoccupation pour l’équité, la démocratie, le développement des territoires, des collectivités, la transition… j’en ai relevé plusieurs (voir tableaux à la page suivante). La question se pose : pourquoi pas juste un groupe FaceBook à la place de Nous.blogue ? Géré par un comité qui accueillerait et stimulerait les participations. Ce serait moins compliqué qu’un blogue, non ? Pas sûr… c’est pas compliqué un blogue. Et le contrôle exercé par le groupe sur son environnement est beaucoup plus grand : on peut classer, conserver, organiser comme on veut les contenus.

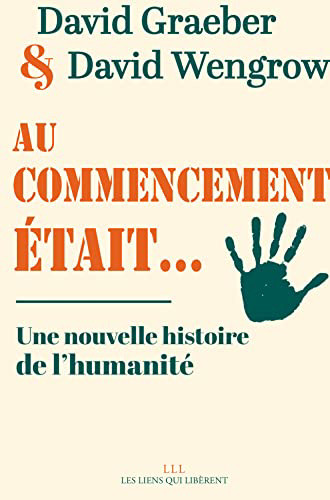

Si je repasse rapidement le film des comités d’orientation du blogue, dont je suis membre depuis les débuts.((Je pense même être celui qui a suggéré l’idée d’un blogue sur les coupures et mesures d’austérité… pour donner la parole à ces expertises et engagements qui se faisaient cavalièrement remercier.)) Tous ces espaces démocratiques d’interaction entre le politique et la société civile, en lien avec des territoires singuliers, des parcours historiques qui allaient se taire. Il y avait un enthousiasme au début : en témoigne le nombre de billets publiés les premières années :

sur Nous.blogue depuis sa création

J’ai l’impression qu’on a souvent été, au comité d’orientation, en campagne : trouver de nouveaux blogueurs, rencontrer, s’entretenir avec des « prospects »… stimuler les troupes en suggérant des thèmes pour une période : Élections 2018, ou Nos années 20 ! à l’occasion du 5e anniversaire du blogue en 2020.

Il est intéressant de rappeler les deux commentaires faits au moment du « lancement » de la série Nos années 20!, le 1er avril 2020.

Par Marie-Denise, la première accompagnatrice du blogue, de chez Communagir : « Je dois dire que c’est avec beaucoup de fierté que je vous lis encore! Quelle belle évolution pour nous.blogue. Bravo à toute l’équipe et aux blogueurs toujours plus intéressants et pertinents. »

Et Bernard, ce généreux contributeur au blogue collectif, particulièrement sur les questions de développement régional et rural, de critique du développement trop orienté vers/par les grands centres :

Je crois beaucoup à l’utilité de ce blogue. Il fait mieux connaître nos régions; il emprunte des voies d’analyse inédites parce que souvent fondées sur la connaissance des gens de terrain; il propose un regard et des perspectives tournées vers des réalités porteuses d’espoir; il réunit l’économique, le social et l’environnemental; il explore les « futuribles », c’est-à-dire les futurs possibles; il soumet une critique réfléchie et documentée; il ne craint pas d’ouvrir la porte à l’intuition et à la sagesse de l’expérience.

Bernard Vachon, en commentaire le 3 avril 2020 à 13 h 05 min

Longue vie à Nous.blogue!

Je ne saurais mieux dire. Merci professeur Vachon.

C’était il y a deux ans. La situation a-t-elle changé depuis deux ans ? Mis à part qu’on est dans une situation extraordinaire depuis deux ans ! Oui, la situation a changé : les familles ont connu des stress supplémentaires importants pendant de longues périodes; plus de morbidité, de mortalité que d’habitude, mais moins de contacts sociaux pour amortir, amoindrir les effets de ces pertes. Les gens sont plus susceptibles, plus près de « péter une coche » que jamais… Les divisions ville-campagne, intello-ouvrier, cycliste-VUS, immigrés-natifs sont plus vives, parce que les pôles dominés de ces couples ont été mis en valeur au cours de la dernière période… donnant plus de légitimité à une population habituellement silencieuse.

Ce qui a changé depuis sept ans ? Plus de sources d’information, plus d’initiatives collectives ancrées territorialement, de campagnes de résistance aux projets malvenus ou mal conçus des autorités, d’initiatives locales vers la transition… Chaque grand projet (3e lien, REM, refondation santé…) devrait servir à nous faire avancer vers une société moins gourmande, plus économe, plus créative, plus respectueuse et sociale. Pourtant, trop souvent, ces projets sont fondés sur la perpétuation des modèles dominants, standards.

Je crois aussi qu’il y a encore de la place pour un espace, une voix comme Nous.blogue. Mais il me semble que j’y viendrais plus souvent s’il y avait plus d’informations partagées. En plus des contributions originales auxquelles nous sommes habitués on pourrait ajouter les résultats d’un survol de l’actualité : publications récentes dans certaines collections, de certains éditeurs; colloques et événements à venir; parutions pertinentes dans certains fils Twitter ou pages FB venant de collectifs et d’organisations aux intérêts convergents.

Mais n’y a-t-il pas déjà des bulletins, newsletters, qui rassemblent ces infos ? Je pense particulièrement à Le Quinzo, le bulletin bi-hebdomadaire de Passerelles. Il ne faut pas dédoubler les efforts mais nous avons quand même besoin de faire des liens. Notamment avec ce qui se passe sur FB.

J’imagine une évolution, un développement de Nous.blogue grâce à un bassin de contributeurs étendu, dont certains pisteurs et veilleurs relatant certaines sources en plus des auteurs actuels. Ou encore des contributions photographiques témoignant de la dynamique des régions, des quartiers…

Nous sommes des tisserands et tisserandes d’une toile aux multiples fils. Des paroles individuelles engagées, réfléchies, des témoignages personnels; des récits vrais. Mais aussi pourraient s’ajouter des fils d’infos pertinentes, reflétant l’actualité et l’innovation des mouvements sociaux. L’écosystème du développement des collectivités territoriales et urbaines continuera de se développer. Le grand inconnu de la prochaine décennie : comment les villes et MRC relèveront le défi des services de proximité, avec les partenaires traditionnels des réseaux communautaires et de la santé ? Mais surtout, comment ces acteurs, ensemble, contribueront-ils à avancer la Transition, et l’invention d’un nouvel habiter. La conjoncture pourrait être favorable à l’expérimentation : valorisation des services de proximité, du logement locatif, du transport actif et collectif, du développement décentralisé… Je demeure préoccupé de l’éloignement, de la méconnaissance qui oppose trop souvent collectivités urbaines et rurales… secteurs publics et privés… intellos et manuels… On a pourtant besoin de tous.

L’écosystème de Nous.blogue

Les tableaux qui suivent rassemblent les liens vers des groupes ou encore des pages sur FaceBook avec le nombre de membres (ou d’abonnés) en date du 15 mars 2022. Une façon de se situer parmi d’autres groupes ou diffuseurs. J’ai ajouté, par curiosité, certains partis et leaders politiques, pour relativiser l’importance des « communautés intentionnelles ». Voir page suivante.