Comment garder espoir en l’avenir quand le gros des efforts semble se borner à ne pas reculer en quatrième vitesse ? Il nous faudrait un plan pour éliminer TOUS les VUS (véhicule utilitaire sportif) de nos routes d’ici quelques années (et non quelques décennies) et on continue d’ajouter des autoroutes, d’empiéter sur les terres agricoles… La publicité pour ces véhicules continue même d’occuper la première place sur les ondes télévisuelles. C’est « normal » puisque ce sont les véhicules les plus vendus : ces « véhicules énergivores composaient 79,9% des nouveaux véhicules personnels vendus en 2020 », selon la dernière étude d’Équiterre.((Voir les recommandations d’Équiterre pour réduire notre dépendance aux VUS.)) Comment prétendre préparer le changement alors qu’on continue de promouvoir les vieux modèles ? Ces publicités sont la meilleure preuve de l’incapacité du capitalisme à nous sortir de l’impasse, disait Bernard Perret, dans Quand l’avenir nous échappe, 2020.

Il semble bien que l’homo economicus domine sans partage : celui qui ne pense qu’à son intérêt individuel à court terme. Après moi le déluge ! ou encore YOLO (You Only Live Once) résument bien sa philosophie. Pour d’autres, un peu moins cyniques en regard de l’avenir et des autres, ce sera : « Une dernière fois » — « C’est mon dernier VUS »… Pourtant il y en a déjà trop. Il faudrait tout mettre en oeuvre pour inventer de nouvelles solutions, expérimenter de nouveaux modes (de transport, de partage, de travail). Il faut arrêter de creuser parce que l’objectif est de sortir du trou !

La plus grande victoire des néo-libéraux depuis quarante ans aura été de nous convaincre de l’incompétence, ou pire de la nocivité, de l’intervention publique. Ce qui a conduit au recul systématique et sur tous les fronts de la légitimité de l’intervention publique, au nom des supposées plus grandes efficacité, flexibilité ou créativité de l’entreprenariat capitaliste. Comme souvent les meilleurs mensonges comportent une part de vérité, l’intervention publique de la fin des 30 glorieuses (fin des années ’70) était devenue pléthorique, trop puissante pour la qualité du projet social qu’elle proposait : de plus grands HLM, des polyvalentes encore plus immenses, des autoroutes encore plus larges passant par les quartiers les plus pauvres… Des investissements structurants qui ne menaient nulle part, ou ne savaient plus où aller. Mieux valait laisser l’argent entre les mains de « ceux qui le produisait », comme on se plaisait à le colporter à l’époque : « Les services publics sont financés par la richesse produite par le secteur privé ». Heureusement de telles inepties sont moins populaires aujourd’hui : la richesse privée ne peut exister sans les multiples formes de soutien du public, du communautaire, du philanthropique, du religieux… La richesse privée n’existerait pas sans la culture commune qui fonde tant le respect de la loi que la croyance en la valeur des contrats ou de l’argent.

Toujours est-il que pendant plus de quarante ans la bride a été laissée, en quelque sorte, sur le dos du capital, pendant que les États étaient amenés (forcés) à réduire leurs ambitions, l’ampleur et le caractère structurant de leurs interventions. Plutôt que de construire des institutions et des infrastructures on a distribué des prestations… à crédit. (Voir W. Streeck, Du temps acheté, 2014) Mieux valait laisser libre cours à la créativité des groupes d’intérêts. Regardez le progrès : tous ces iPhones qui se promènent avec un humain en laisse; et toutes ces livraisons d’Amazon qui arrivent magiquement sur le pas de nos portes. Toute cette richesse de créations culturelles qui siphonne par dizaines de milliards les poches des consommateurs : à qui les Disney, HBO, TV+, Netflix, Prime, et autres fourgueurs de rêves ?

Autrement dit nous avons laissé se développer les industries du rêve et de l’illusion, un système producteur de «gadgets and profits », disait Fraser au dernier colloque du CRISES, plutôt que de nous préparer à ce qui était déjà annoncé il y a 50 ans (Halte à la croissance ?, 1972), et prévisible depuis plus longtemps encore. Le report de l’intervention à plus tard semblait justifié alors puisque la technologie allait, demain, résoudre plus facilement les problèmes soulevés par le développement (pollution, surpopulation, réchauffement, extinctions de masse…). Aussi il était difficile d’arrêter un modèle, un plan d’action. On a plutôt investi dans les technologies de l’information et des communications, la micro-informatique et la diffusion de masse, les réseaux et contenus « intelligents »… Le transport des marchandises et des personnes s’est aussi grandement développé au cours des dernières décennies. C’était la concrétisation de l’idéal néolibéral: plus de commerce à l’échelle du globe et la planète s’en portera mieux, avec moins de guerres et plus de développement dans les pays « du sud » ! Mais c’était aussi, pour beaucoup, le développement de « gadgets » profitables parce qu’orientés vers des clientèles solvables et nombreuses : les fameuses classes moyennes (3 graphiques tirés de Capital et idéologie de T. Piketty, et quelques commentaires). Des gadgets et des cabanes, avec des autoroutes pour s’y rendre.

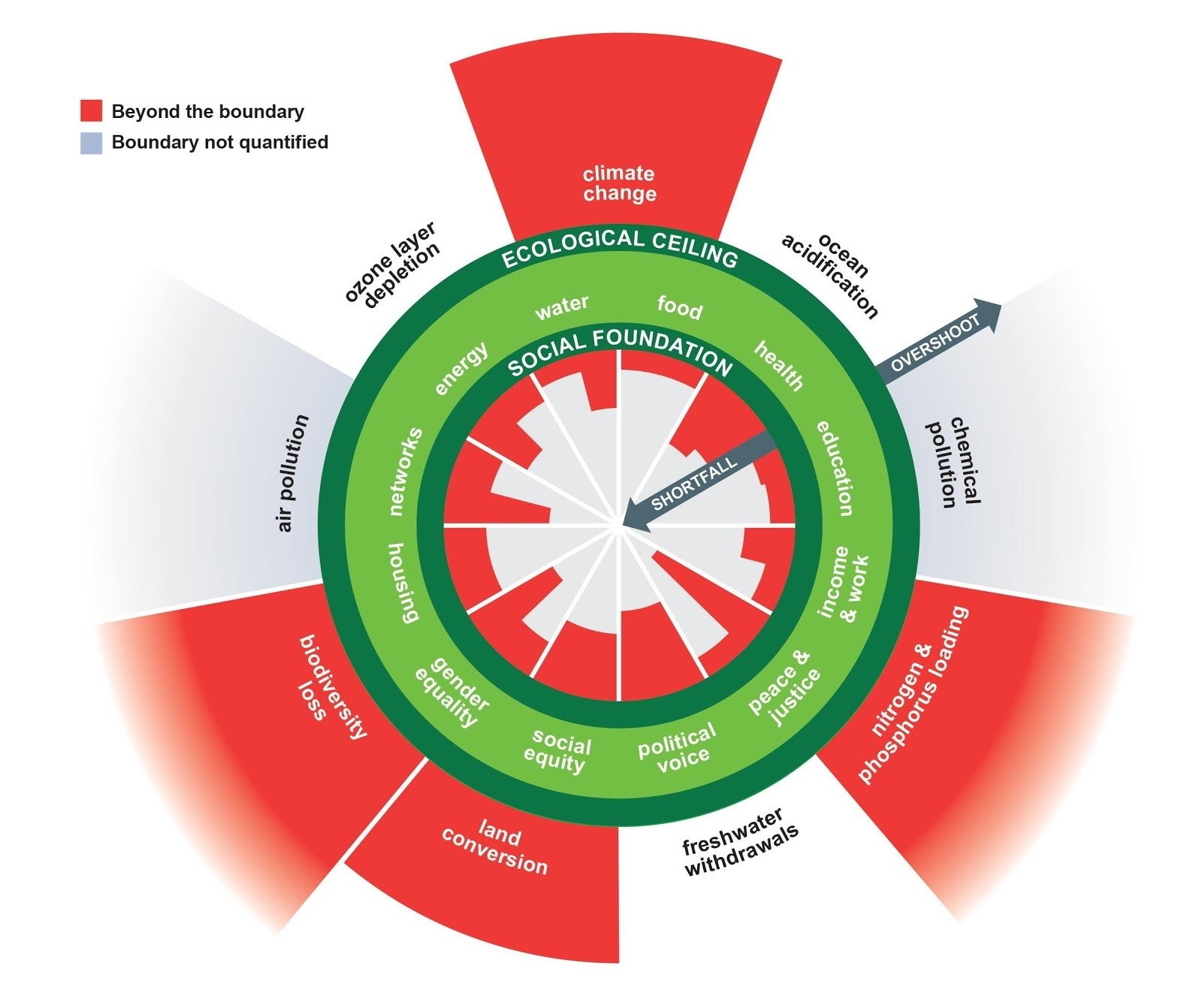

Nous avons laissé se développer une infrastructure hypertrophiée des communications et du transport des marchandises au détriment d’une emprise plus fine qui soit respectueuse de la qualité des milieux de vie et des habitats mobilisés par la production marchande. De même les entreprises d’extraction (de minéraux, de bois, de produits végétaux, d’élevage et de la pêche) se sont développées sans égards (ou si peu) aux conséquences sur la viabilité à long terme de notre monde.

Jusqu’à la chute du mur de Berlin, on pouvait prétexter, pour ne pas se préoccuper de la planète, des conceptions incompatibles du monde entre les protagonistes géants qui ne pouvaient avoir la confiance nécessaire à une telle entreprise commune. Mais après la chute ? Il n’y avait plus d’urgence, plus de menace extérieure questionnant la légitimité même du système capitaliste. Ne restait que la pression des associés et des compétiteurs, des groupes de citoyens et de consommateurs, des syndicats et des corporations professionnelles… Les États ont quand même poursuivi certaines discussions et négociations autour d’enjeux d’intérêt particuliers (droits des mers, pollutions spécifiques telle les HFC, changements climatique…) tout en préservant, valeur ultime, la libre circulation du capital.

Ce qui nous donne un peu d’espoir, malgré tout

Les appels à l’action, « Au delà de la rhétorique », de la part d’agences ou d’instances qui sont plutôt discrètes habituellement :

- Les juges néerlandais condamnent les pétrolières

- L’Agence internationale de l’énergie appelle à l’action. À dépasser la rhétorique, et ce de manière urgente. Net Zero by 2050

- Le rapport du commissaire au développement durable du Québec (cf Gérald Fillion : Il faut repenser nos transports, c’est urgent!)

- Et même le pape François lance un programme de sept (7) ans, une plateforme LaudatoSi pour soutenir l’action pour le climat

- Le Canada et le Québec s’avancent, lentement, sur le chemin de la transparence de la propriété effective (en vue de la responsabilité) : Consultation gouvernement fédéral (avril 2020); Projet de loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises (mémoire au conseil des ministres du Québec); dans La Presse : Transparence des entreprises – Québec s’attaque au stratagème des prête-noms

Les grands groupes financiers se font demander ce qu’ils ont de « valeurs viciées », de capitaux à risque de dépréciation rapide dans leurs coffre-forts et au coeur de leurs alliances industrielles. ( Mark Carney : Values: Building a Better World for All )

Les États aussi se feront demander ce qu’ils ont fait, au delà des discours et de la petite politique : Quels gestes ont été posés, avec quels résultats ? Plutôt que d’agir de manière défensive et tactique, un pied sur l’accélérateur et l’autre sur le frein, les États doivent renouer avec des missions mobilisatrices et audacieuses : il nous faudrait pour le climat l’équivalent du plan « Shot to the moon » lancé par Kennedy pour « atteindre la lune avant la fin de la décennie ». Voir Mariana Mazzucato et sa remise en valeur de l’action publique, de l’État (Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism, 2020 ; L’État entrepreneur 2020 [The Entrepreneurial State, 2011, 2013, 2015] ).

Mais ce qui me donne aussi de l’espoir, car on ne peut totalement se défaire de ses responsabilités sur le dos des élus et des riches… C’est qu’on était 500 000 dans la rue et que demain nous serons 1 000 000. C’est que l’action collective, la vitalité des engagements citoyens, communautaires, bénévoles ou philanthropiques ne cessent de m’épater. Les coalitions inédites et audacieuses se multiplient : les G15+, Québec ZéN, Alliance Ariane (sans parler des Équiterre et autres Fondation Suzuki qui agissent sur ce front depuis longtemps) sont essentielles car l’objectif n’est pas simplement de remplacer les F150 au pétrole par des F150 électriques ! Nos industries devront s’adapter — et elles le feront d’autant mieux que des balises, des limites dures, non-négociables seront établies.

Les comportements et les choix individuels et locaux devront aussi s’adapter, évoluer. Il faut discuter et dénoncer les abus et promesses non tenues, débusquer les discours vides et trompeurs qui masquent l’inaction ou les actions contraires aux principes et à l’intérêt public. La critique et la dénonciation sont aussi nécessaires que l’encouragement et l’incitation. Les « malus » sont aussi importants que les « bonus ». Encourager la vertu n’est pas suffisant, il faut dissuader les comportements nocifs… Saviez-vous qu’il n’y a pas si longtemps on pouvait fumer à bord d’un avion ou dans un autobus au long parcours, sans aucun remord ! Hé bien aujourd’hui l’autobus, c’est la planète. Oui, cette mince couche d’air qui entoure la terre et permet aux êtres vivant de respirer… on y rejette CO2 et autres polluants sans vergogne, parce que c’est permis, ou encore parce que « mon produit trouve des acheteurs‘.

Finalement, et contrairement à ce que je laissais entendre plus haut, l’homo œconomicus n’est pas le seul modèle d’humain raisonnable. Elinor Ostrom, dans Collective Action and the Evolution of Social Norms, montre bien qu’en plus de l’égoïste rationnel (homo œconomicus) il existe au moins deux autres types de personnes : le coopérateur conditionnel et le châtieur (punisseur) volontaire [willing punishers]. Et si l’égoïste rationnel peut profiter, ou exploiter un temps la situation, seule l’existence des deux autres types de personnalité permet de construire des sociétés durables. L’égoïste rationnel ne peut pas être le seul modèle de rationalité, pas plus que le secteur privé n’est le seul producteur de richesse.

Billet aussi publié, le 2 juin, sur Nous.blogue