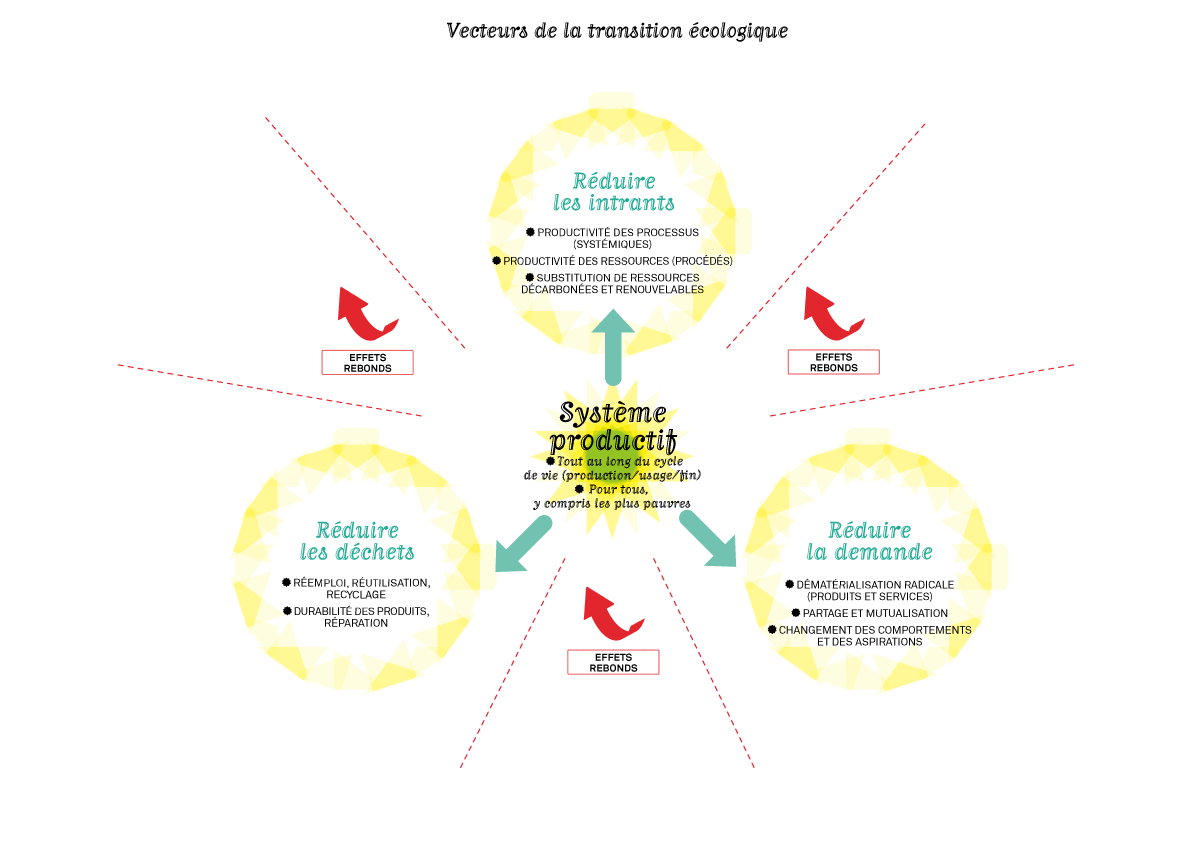

La facilité avec laquelle les gouvernements (conservateur ou libéraux) ont pu défaire récemment des forums, espaces de concertation, de réflexion et d’action collectives est liée à la dépendance de ces mêmes espaces à l’endroit du soutien public.

Un soutien qui peut d’autant mieux se détourner et changer de cap que les gouvernements que nous avons s’appuient sur des portions de plus en plus congrues de la population. On peut aujourd’hui former un gouvernement « majoritaire » avec moins de 40% d’appui électoral.

Qui sommes « nous » ? Ce nous dans Nous.blogue ? Je me suis demandé en préparant ce billet…

Nous sommes moins des porte-paroles que des accompagnateurs, des animateurs, des professeurs… Témoins et facilitateurs de processus collectifs qui mettent ensemble des acteurs et agents de différentes origines, des agents qui sentent le besoin de tisser une toile commune définissant des communautés d’appartenance ou d’intention. Définir ensemble des projets porteurs d’espoirs et d’avenir.

S’il faut se distinguer pour se définir, c’est peut-être autour des concepts de société civile et d’espaces publics que nous pouvons le mieux circonscrire ce que nous sommes, ce à quoi nous tenons.

La mise en échec, la déconstruction des espaces et organisations démocratiques et sociales qui se consacraient à des objectifs de santé, de développement social concerté – ce recul de la place accordée aux acteurs et réseaux de la société civile mobilisant citoyens et volontaires, au profit d’une société plus centralisée autour d’une alliance politico-technocratique – ce reflux pourrait être l’occasion d’une alliance renouvelée de forces professionnelles conscientes de la toxicité de tels mouvements avec des forces citoyennes, civiques et communautaires pour formuler la prochaine mouture de politiques publiques favorables à la santé et au développement social.

Dans un solide recueil de textes de différents collaborateurs autour du thème « Associations et Action publique [1] », sous la direction de Jean-Louis Laville et Anne Salmon, plusieurs auteurs d’ici nous proposent des retours historiques riches de souvenirs et d’enseignements. Benoît Lévesque y va d’un historique des politiques entourant la garde d’enfants retraçant le long processus d’institutionnalisation s’étalant sur plus de quatre décennies. Yves Vaillancourt examine pour sa part les évolutions de six politiques publiques co-construites qui mettent en lumière les conditions favorisant l’établissement de politiques résilientes, capables de résister au changement des gouvernements. Les exemples tirés de la France, du Maroc, d’Espagne, de Tunisie, de l’Équateur et de Bolivie permettent une compréhension renouvelée des relations entre le monde associatif et des politiques publiques différenciées selon les États et les conjonctures.

Les textes introductifs et de conclusion par Laville et Salmon nous permettent une compréhension des principes fondant les politiques néolibérales actuelles, notamment en résumant les positions encore influentes de Hayek. Habermas, Ostrom, Polanyi, Dewey (entre autres) éclairent les enjeux confrontant les associations dans le monde d’aujourd’hui.

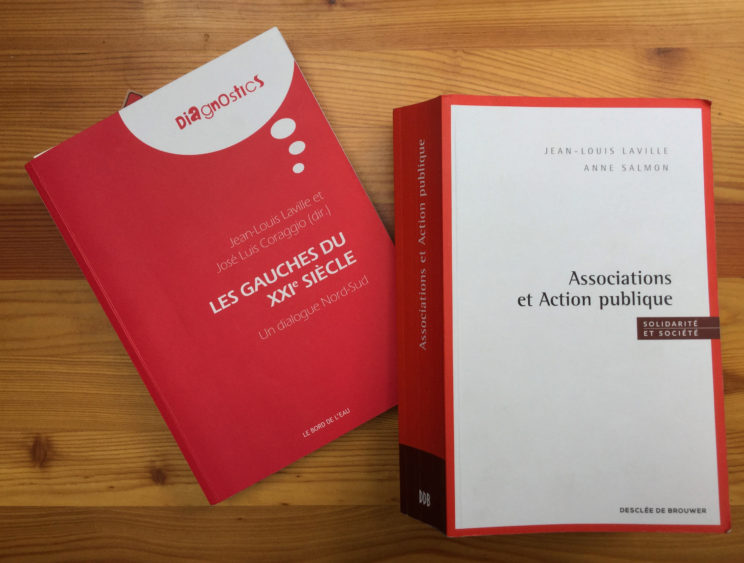

Il ne suffira pas de défendre et faire valoir la place des associations et de la société civile pour « changer le monde ». Il faudra encore que les secteurs « marché » et « État » soient aussi intégrés dans un éventuel « plan de Transition ». Et pour cela il faudra que les différentes « gauches » trouvent à s’entendre pour pouvoir, enfin, faire contrepoids à une droite devenue quasi hégémonique depuis trois décennies.

Le même Jean-Louis Laville vient aussi de publier (2016), aux éditions Le bord de l’eau, « Les gauches du XXIe siècle. Un dialogue Nord-Sud ». Ce sont 28 auteurs en provenance de 4 continents qui posent les perspectives des gauches à venir : réinvention de l’État, redéfinition de la solidarité, rénovation de la social-démocratie, socialisme du XXIe siècle, bien vivre…

Incidemment l’auteur (Laville) sera à Montréal à l’occasion du congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). Un séminaire où il présentera cette dernière publication. Il semble que les places sont déjà toutes prises… Je me ferai un plaisir de vous en reparler !

Bon été, bonnes lectures, bons débats !

[1] Publié en 2015 aux Éditions Desclée de Brouwer, 630 pages.

ces mouvements et expériences, aussi jalouses soient-elles de leur autonomie, si l’on veut faire changer de cap au paquebot de l’extra

ces mouvements et expériences, aussi jalouses soient-elles de leur autonomie, si l’on veut faire changer de cap au paquebot de l’extra