À défaut de faire, comme je l’avais d’abord prévu, c’est-à-dire un voyage en vélo dans les Cantons de l’Est, nous avons décidé de faire l’Ouest de l’île en deux jours. J’ai trouvé un motel sur l’île Perrot, annoncé à 80$ la nuit : le Motel Montréal. Sans y regarder de plus près, nous sommes partis. Ma seule crainte, à l’époque, c’était le pont vers l’île Perrot : y avait-il une piste cyclable ? Un coup d’œil au Street View de Google Maps m’aurait permis de voir qu’il y en avait un! Avec un bel accès en tire-bouchon !

Partant d’Hochelaga, une quarantaine de kilomètres vers l’ouest, suivant la piste Rachel, jusqu’à Molson pour aller prendre Des Carrières puis le REV St-Denis jusqu’à Gouin pour longer ensuite (autant que possible) la rivière Des Prairies jusqu’au Parc-nature du Cap-St-Jacques.

Plutôt que de tourner directement sur Gouin, on devrait passer par le parc Jeanne-Sauvé, coin nord-est de l’intersection, ce qui permettrait d’éviter une partie qui n’est pas très agréable… tout en passant par un parc. Mais le retour sur Gouin nous ramène sur une portion où la piste cyclable (à deux sens) est carrément sur le trottoir, à peine plus large que la normale. C’est un des pires aménagements rencontrés. Je préfère le plus souvent rouler dans la rue plutôt que de risquer la rencontre de cyclistes et de piétons en même temps.

Je me rends régulièrement au Carrefour Providence, où loge mon amie Sœur Annette. Un rendez-vous que nous avons eu en mode vidéo pendant deux ans… et que je me plais à faire maintenant à bicyclette, plutôt qu’en autobus comme avant. Ça me prend le même temps : une heure. 18 kilomètres. Avec le vélo électrique, c’est juste un bon exercice, été comme hiver.

C’est fou comme on voit « étroit »… comme notre regard est linéaire. Je ne m’étais jamais rendu compte de la proximité de l’hôpital du Sacré-Cœur puisque en passant par O’Brien puis Salaberry, je ne passais jamais devant l’hôpital Sacré-Cœur. Un regard « de haut » permet d’identifier plusieurs des communautés religieuses qui habitent sur ces terrains adjacents au sud et à l’ouest de l’hôpital. Un coup d’œil à l’histoire de l’hôpital permet de confirmer que les Sœurs de la Providence ont été « en charge » de l’établissement dès 1899, soit un an après sa création.

Finalement, se rendre jusqu’à Cap St-Jacques nous aura pris plus de trois heures plutôt que les 2 heures 13 prévues par Google Maps. On voulait se rendre au Cap pour dîner… On aurait peut-être dû s’arrêter au Bois de Saraguay ou au Bois-de-Liesse : il y a de belles places que nous avons déjà visité auparavant. Si c’était à refaire je ne chercherais pas à longer la Rivière-des-Prairies, que nous avons pu admirer à quelques reprises mais assez rarement, somme toute. Au sortir du Bois-de-Liesse, côté ouest, une route cyclable en site propre nous aurait conduit jusqu’au Chemin de l’Anse à l’Orme.

Du Cap à Ste-Anne-de-Bellevue

La route est partagée (pas de piste cyclable séparée) sur le chemin Senneville, tout comme à Sainte-Anne-de-Bellevue et Baie-d’Urfé. Ça ne pose pas de problème dans la mesure où le trafic y est relativement léger et lent (30 km/h la plupart du temps). Les « demi-pistes » cyclables peintes sur la voie, dans Beaconsfield, sont franchement trop étroites… c’est pire que de simplement partager la route. Est-ce parce que Beaconsfield veut maintenir la vitesse à 50 km ?

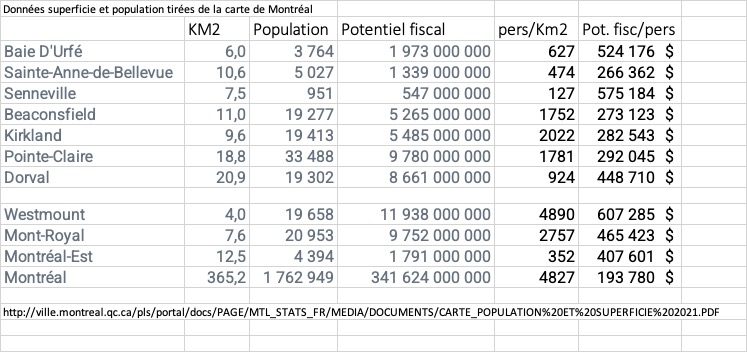

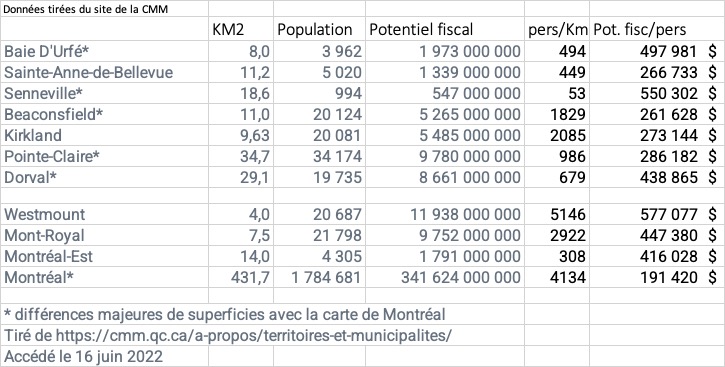

Au sortir du parc Cap St-Jacques, nous sommes tombés sur une vieille grange… que j’ai baptisé la Joconde échevelée. Un chemin champêtre dans sa première partie. La municipalité de Senneville comptait moins de mille habitants pour une superficie de 7,5 km2. On y trouve sans doute les plus grands domaines privés de l’île de Montréal. Ce qui se reflète sur la valeur foncière moyenne de cette municipalité (voir tableau plus bas).

Arrivés à Sainte-Anne-de-Bellevue, nous nous arrêtons pour une collation-dessin-photo à une table près de l’écluse. Les belles portes de l’église catholique, la mécanique de l’écluse… Et je vois la rampe circulaire (en tire-bouchon) pour accéder au pont vers l’île Perrot, où nous irons dormir ce soir. Il est bientôt l’heure de l’apéro que nous voudrions bien prendre au bord de l’eau. En suivant la rue du même nom nous décidons d’arrêter à un resto-bar, Annies sur le lac qui a sa terrasse… sur le lac. De la bière fraîche et des fruits de mer nous satisferont amplement. Il n’est pas très tard que nous reprenons les bicyclettes pour aller voir de quoi a l’air le Motel Montréal.

Pour 94$ nous avons eu deux lits propres, des fenêtres qui ne s’ouvrent pas, une salle de bain avec des serviettes propres. C’est tout ce qu’il nous fallait. Un Dairy Queen pas loin, pour le dessert en face du Pete’s BBQ où s’étaient donné rendez-vous une centaine de motards… Ça complète le portrait! Une déception: j’avais oublié le chargeur pour mon téléphone. J’en avais bien emporté plusieurs : les deux pour les bicyclettes , celui pour l’appareil photo… mais pas celui du téléphone.

Deuxième journée

Ce smartphone nous aurait été bien utile le lendemain matin alors qu’on cherchait un endroit où déjeuner ! Mais il n’était pas 6 heures quand nous avons quitté l’île Perrot. Le Soleil était encore bas lorsque nous sommes passés devant une des marinas de Baie d’Urfée. Le téléphone nous a aussi manqué quand la piste cyclable marquée sur le pavé nous a tout à coup orienté vers le nord juste avant d’arriver au Village Pointe-Claire… alors qu’on voulait suivre le bord de l’eau. D’ailleurs je n’ai toujours pas compris pourquoi le trajet proposé par Google Map suggérait de quitter le chemin du Bord-de-l’eau / Lakeshore [ à moins que ce ne soit le Boul Beaconsfield] en arrivant à Pointe-Claire, pour nous faire passer (deux fois) pardessus l’autoroute 20… Probablement parce qu’une piste cyclable y a été aménagée pour relier les 3 stations du train de banlieue. Après un moment de confusion, nous sommes revenus vers le chemin du Bord-de-l’eau qui, dans la municipalité de Pointe-Claire était bien joli… [photo GE de maison Village, carte GM avec détour vers la 20]u

Nous avions déjà fait 10 km depuis l’île Perrot. À l’heure qu’il était (5:55) le McDonald de la rue St-Charles à Beaconsfield nous est apparu la meilleure option. Après dix minutes d’attente on nous informe que, par manque de personnel, la salle n’ouvrirait que dans une heure… Nous roulons de nouveau vers l’est, espérant trouver quelque chose d’ouvert même s’il n’est pas encore 8 heures. Le village Pointe-Claire était charmant même ses boutiques fermées… Nous sommes rendus dans la ville de Dorval quand j’aperçois une femme marchant avec un verre de café de chez Tim Horton. Je lui demande où se trouve le Tim Horton le plus proche… et c’est là, sur ce boulevard près de la rampe d’accès à l’autoroute que nous avons pris un café et un beigne, debout devant le stationnement. Autant pour le côté champêtre de l’ouest de l’île !

Dans Dorval, puis Lachine, plusieurs portions de la piste étaient en sites propres… jusqu’à joindre le parc René-Lévesque puis le canal Lachine qui nous mènera, 13 km plus loin, au Vieux Montréal. Le Première Moisson du Marché Atwater nous a enfin servi un bon café. Puis nous sommes rentrés chez nous, sans s’arrêter dans le Vieux… Il était trop tôt pour dîner et on n’était pas dans le mood…

En fait on pourrait dire qu’on a un peu perdu notre deuxième journée. À courir après le petit déjeuner, nous avons raté plusieurs “attractions” qui mériteraient certainement qu’on retourne dans ce coin, notamment l’Arboretum, l’Ecomuseum, le musée de l’aviation (peut-être) ou encore le campus du collège Abbott… En utilisant le train de banlieue jusqu’à Pointe-Claire ou Baie d’Urfée…

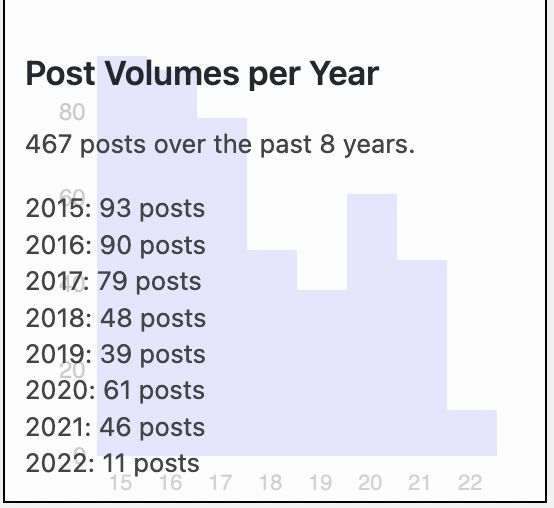

Les petites municipalités indépendantes de l’Ouest de l’Île de Montréal sont riches. Moins de 1000 personnes habitent Senneville.